『辽东』决裂的帝国:晚明在辽东的白银战争,

_原题为 决裂的帝国:晚明在辽东的白银战争

银钞易位

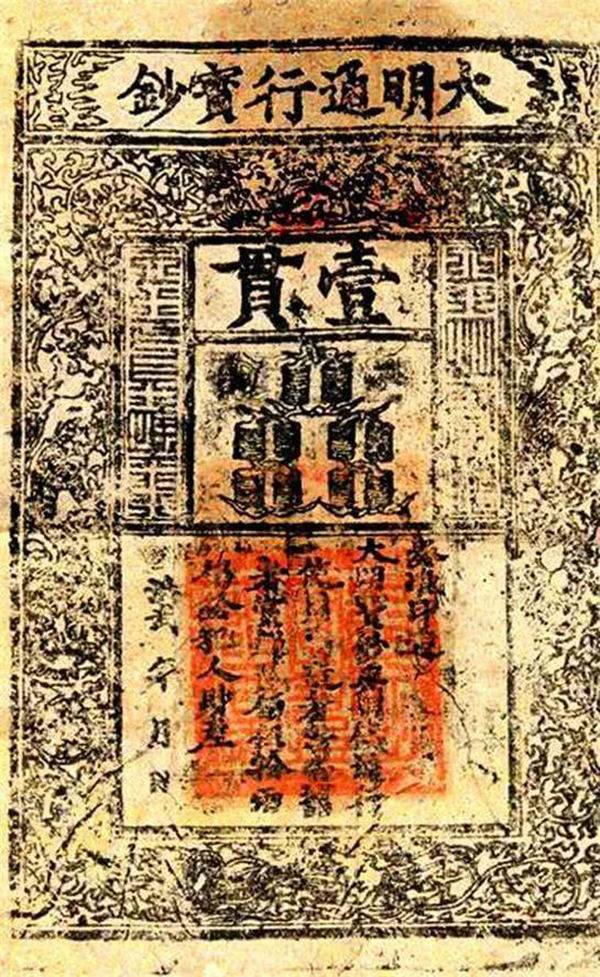

16世纪的明帝国无疑是这个世界机缘巧合的最大受益者 。 从14世纪开始 , 明朝政府就因为其奇特而糟糕的货币政策而深陷财政困难之中 , 因为贫铜而无法提供足量的铸币 , 大明不得不捡起元末的纸币本位 , 开始滥发无本无额、防支无度的大明宝钞 。

文章图片

大明宝钞

底层贫民出身的帝国统治者对金融的认识始终停留在小农经济的细碎性层面 , 自然也无法理解北宋时就由周行已提出的纸币发行准备金理论 , 大明宝钞没有准备金 , 自然也不可能有任何信用可言 , 几乎一发行就开始不可挽救的贬值 。 到洪武二十三(1390)年 , 面值为一贯的钞票只能兑换铜钱250文 , 在经济发达的两浙地区 , 只能兑得160文 , 这种早熟而不成熟的纸币在明代中期造成了灾难性的后果 , 最为严重的就是江南地区 。

江南地区在宋、元时代 , 商品经济和海外贸易就已经相当发达 , 货币的流通量和需求量都非常大 , 明朝政府用强制力推行毫无信用可言的纸币 , 等于一种变相的经济掠夺 , 经济上越活跃 , 被掠夺的也就越狠 , 经济最为发达的江南地区 , 商民自然首当其冲 , 损失最为惨重 。

此外 , 根据一种不确切的说法 , 朱元璋强力推行宝钞制度 , 正是为了打击政治上不可靠的江南商民 , 因为这些人怀念元代宽松的经济政策和文化氛围 , 因此在明初怨言颇多 。

江南商民面对经济掠夺自然不肯坐以待毙 , 他们的反抗方式就是广泛使用金银来交易 , 因为中国传统的圆形方孔铜钱是一种贱金属货币 , 符合小农经济“仨瓜俩枣”的特点 , 一旦商品经济发展起来 , 这种货币就难以满足需求 , 较高价值或较大量的货物贸易需要大量的铜钱 , 不但铸币的铸料难以保证 , 大量沉重的铜钱也难以交易和运输 , 宋代铸造比铜钱还贱的铁钱 , 以及发行纸币 , 都是为了解决这个问题 。

文章图片

宋代铁钱

金银天然不是货币 , 但货币天然是金银 , 金银具有体积小而价值高的特点 , 适合充当一般等价物流通 。 那些受宝钞荼毒最深的地区 , 也是最早反抗宝钞制度的地区 , 到永乐年间 , 两浙、福建、两广就出现了“钞法不行”的局面 。

尽管抵制宝钞的罪名一再加重到了杀头 , 宝钞废纸化的趋势却不可避免 , 正统十八(1448)年 , 监察御史蔡愈济上奏“宝钞一贯止折铜钱两文” , 只能换到面值的500分之一 , 到成化二年(1466) , 宝钞终于成为扔在街头也无人问津的废纸 。

“时钞法久不行 , 新钞一贯 , 时估不过十钱 , 旧钞仅一二钱 , 甚至积之市肆 , 过者不顾 。 ”

全面失败的货币政策使明帝国濒临经济崩溃的边缘 , 也使朝廷和江南商民的经济对立达到了非常尖锐的地步 。 此时 , 发生在地球另一端的一件改变世界命运的大事 , 却无意中使大明这个大航海时代里最为懒惰和被动的参与者 , 变成了最大的受益者之一 。

从16世纪中叶到17世纪中叶 , 从西属美洲经马尼拉由贸易输入大明的白银在1亿两左右 , 此外还有美洲输入欧洲 , 再由欧洲输入大明的白银无法统计 。 同时期 , 日本石见银山、佐渡金山的开采 , 也使超过5000万两白银经贸易输入大明 , 巨量的白银天外飞仙般涌入大明 , 满足了市场对货币的需求 , 取代了宝钞的法定货币地位 , 使铜钱自动退化成为辅币 , 构建了新的货币体系 , “银钞易位”挽救了濒临崩溃的经济 , 也暂时缓和了朝廷和江南及广东、福建商民的尖锐矛盾 , 但也随之又产生了新的矛盾 。

推荐阅读

- 秦霄贤尹正争抢徐艺洋,为获美女芳心不惜兄弟决裂,网友:有那么好?

- 《黑客帝国4》美国首映式现场图 众多明星登场

- 与孟非决裂,强吻谢娜,侮辱金星,他终究为自己的狂妄付出了代价

- 孟非不再隐瞒,主动说出与乐嘉决裂内幕,难怪沦落去街头卖艺!

- 15岁女孩年薪50万,放弃清华与家人决裂,得知职业后涂磊愣了

- 巨人最终季02话:艾伦登场,断腿瞎眼,已潜入马莱帝国!

- 拔都身为蒙古帝国宗王之长,为什么不争大汗之位?

- 窝阔台|拔都身为蒙古帝国宗王之长,为什么不争大汗之位?

- 尹正|秦霄贤尹正争抢徐艺洋,为获美女芳心不惜兄弟决裂,网友:有那么好?

- 清华|15岁女孩年薪50万,放弃清华与家人决裂,得知职业后涂磊愣了