金生|清代翟金生泥活字印刷及其历史意义( 二 )

时光过去将近200年 , 清代翟金生在泾县乡间用泥活字印书的事迹 , 有什么可圈可点之处呢?作者认为:它是中国古代四大发明之一的印刷术 , 在江南地区一次成功的再实践 , 其历史意义主要体现在:

回答了学者们的种种疑问 。 历史的印象是这样的 , 泥活字印刷自北宋毕昇发明创造以后 , 除了在《梦溪笔谈》里作了详细的记载外 , 其他方面既无泥活字实物传世 , 也未见过当年用泥活字印的书籍 。 虽说元代杨古曾以泥活字印过朱熹的《小学》《近思录》等 , 但也未见到这些版本留存下来 。 因此有人对泥活字能否印书 , 提出种种疑问 , 单凭一书记载 , 证据不够充分 , 如近代考古学家罗振玉认为泥活字不能印书;著名学者胡适以为“火烧胶泥作字 , 似不合情理 , 也许毕昇所用是锡类”;研究中国科技史的美国学者斯文格尔以为“毕昇的活字是金属做的 。 所谓胶泥刻字 , 乃是作铸字的范型 。 ”翟金生仿古法而作之的再实践 , 有力地打消了上述种种疑问 , 证明了泥活字是中国古代印刷业由雕版印刷到活字印刷一次重大原创技术(因为由泥活字之后 , 就派生出木活字、锡活字、瓷活字 , 一直发展到近代普及性的铅活字) , 巩固了毕昇是古代发明家的历史地位 。

文章图片

《仙屏书屋初集》

对原创技术作了改进和规范 。 《梦溪笔谈》的记载只说:“用胶泥刻字 , 薄如钱唇(像铜钱那样的厚度) , 每字为一印 , 火烧令坚 。 ”没有讲具体制作工序 。 近年来中国科学院的科学史研究人员 , 在翟氏家乡搜集到若干枚个胎大于字的阴文正刻泥活字 , 为常用的“也”“矣”“其”“以”等 , 显然这是制造阳文反刻字的母范 。

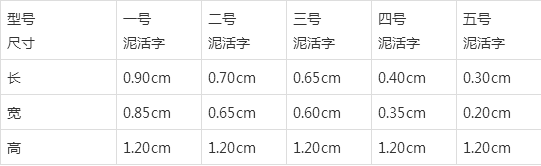

研究者认为:翟金生制造泥活字的方法 , 不是直接在泥块上刻成阳文反字 , 而是先制成阴文正刻字的母范 , 用火烧之 , 使其坚硬 , 然后将稀稠干湿适度的胶泥填入母范 , 等字干后 , 取出来稍加修饰 , 再用火烧 , 就成为阳文反刻字了 。 这个做法与现代用字模铸铅活字几乎相同 。 研究人员对省博物馆收藏的近千枚泥活字 , 进行了检测 , 结果可分五种规格 , 详见列表(数据取其平均值) 。 此外 , 还有“白丁” , 作为填充空格之用 , 这也与现代排版要求有一致的做法 。

当时的经济、社会环境带来了有利条件 。 在自给自足的小农经济时期 , 要想在民间印书 , 并非易事 。 然而到了清代中后期 , 江南徽州地域已经成为全国印刷业的中心 , 仅举一例 , 乾隆年间徽州程伟元的萃文书屋 , 两次刊印120回本的《红楼梦》 , 使这部杰作由传抄本变为大量的印刷本 , 骤然间人们感受到印刷业对文化传播的巨大作用;同时民间印刷家谱也蔚然成风 , 加之本区素为“文房四宝”之乡 , 可为手工印刷作坊提供必需的生产资料 , 所有这些有利条件不能不对翟金生产生一定的影响 。

文章图片

根据历史记载 , 当时他印书用的纸 , 就是泾县特产的“白连史纸”(它比宣纸薄 , 光亮柔软 , 比较便宜) , 用的墨就是当地老农用“松烟”制的土墨 , 用的胶泥 , 更是就地取材 , 人力不足 , 老人家就动用家庭成员组织生产 。 他在监印的书籍序言中记道 , 有儿子翟发曾、翟一裳、翟一杰、翟一新四人参加造字 , 有孙子翟家祥、侄子翟其宗、内侄查三生、外甥查光鼎帮助拣字 , 学生左宽、左骏等人帮助校字 。 由此悟出一个道理:历史上任何一次技术创新 , 都与当时的生产力水平和人们的需求紧紧相关的 , 那种脱离社会发展的突变技术是不可能产生的 。

主要参考书刊:

《安徽科学技术史稿》 , 安徽科学技术出版社 , 1990年 。推荐阅读

- 谢金|孟鹤堂周九良空降二队演出,被调侃是为了庆祝谢金生二胎!

- 寿台|故宫畅音阁:清代三大戏楼之一

- 蒙古|“满大人”的荷包:清代喀尔喀蒙古的官与商

- 清代|新版《鹿鼎记》遭差评 鳌拜的家不叫“鳌府”叫什么?

- 图案|从清代补服看官员等级

- 建议|煤驼御史

- 陈春声|陈春声:清代怎么防范虚报粮价

- 故事传记|清代一诗人,大雪纷纷的夜晚写下一首诗,字字让人落泪

- 天津|由天妃宫到天后宫

- |清代名医的一个神奇固齿配方,让你的牙齿一生坚固如初