嫦娥五号 一块月球岩石的地球之旅

这是我第一次来到地球,又或许我曾经就是从这里出发的。

我原本是月球表面一块普普通通的岩石。十几天前,一个机械结构在月球表面挖了一把土,我就跟着这堆土一起被存进了一个容器里。

两天后,我就被带离了月球。

经过大概 13 天的舟车劳顿,这架“大飞机”终于停了下来。接着我听到了越来越接近的车声和人声,听他们说,我应该是在一个叫中国的国度,在内蒙古的一片大草原上,而我坐的这架“大飞机”,叫嫦娥五号。

文章插图

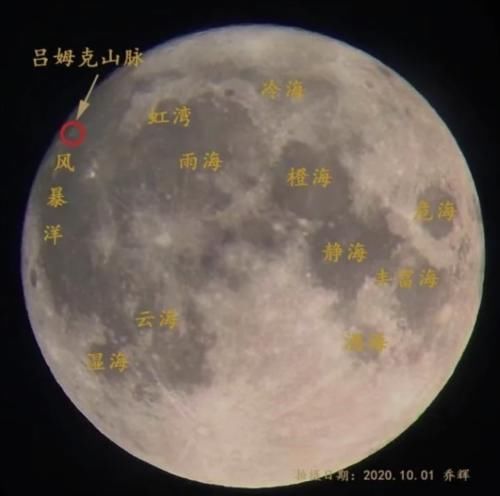

我是谁?先介绍一下我自己和我居住的地方吧。我来自月球吕姆克山脉一带,位于风暴洋北部边缘。

文章插图

要提醒你们的是,风暴洋是月球最大的月海。虽然名字里带着“水”,但月海其实指的是月面比较低洼的平原,通常地形会比较开阔。

我在吕姆克山脉一带住了非常久,大概在 13 亿至 20 亿年间。我曾经听说,最早在 1969 年 7 月 16 日,就有来自地球的人,成功登陆月球表面的静海,并且在那里带走了 22 千克岩石。我的兄弟姐妹们在那里住了至少 30 亿年,比我在吕姆克山住的时间久多了。后来,又陆续来了五批人,总共带走了 380.96 千克岩石。

地球人把岩石运回去后,加以研究后发现,月球岩石和地球岩石具有完全一致的氧同位素组成,说明地球与月球的物质,曾经发生过充分混合。

基于这些分析,地球人提出了一个月球形成的假说:小行星碰撞说。这个理论认为,地球形成后不久,被一颗小行星“忒伊亚”撞击。忒伊亚整体被撞碎,而地球的一部分物质也被撞飞。忒伊亚和地球的物质混合在一起,围绕着地球运动,最终融合成了月球。

文章插图

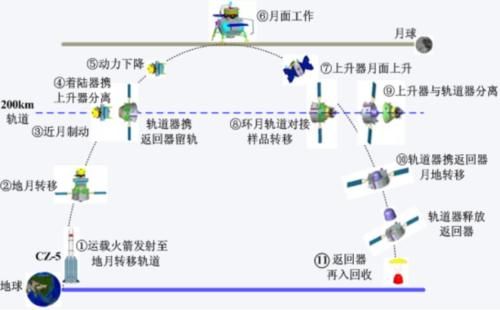

我是怎么被带回地球的?听来大草原上接我的人说,嫦娥五号是在 2020 年 11 月 24 日 4 时 30 分出发的。长征五号遥五火箭在海南文昌发射场升空,把嫦娥五号探测器送往月球。

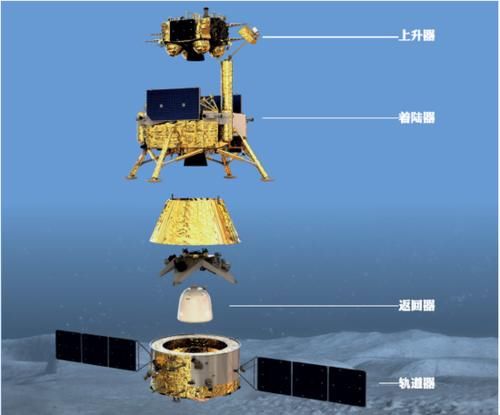

嫦娥五号由四部分构成,分别是轨道器、返回器、着陆器和上升器。四部分自下而上串联。其中,轨道器和返回器形成 “轨返组合体”,着陆器和上升器形成 “着上组合体”。

文章插图

探测器在经历地月转移、近月制动和环月飞行后,“着上组合体” 和 “轨返组合体” 分离。12 月 1 日 23 时 11 分,嫦娥五号的“着上组合体”降落在我居住的地方,也就是吕姆克山脉一带,而“轨返组合体” 留在了环月轨道。

“着上组合体”在月球上呆的时间不算长,大约有两天时间。在这两天里,它需要完成月球钻取采样和封装工作。正是在这个过程里,我和其他兄弟姐妹一起被收集到了上升器的容器中。

2020 年 12 月3 日 23 点 10 分,上升器点火脱离着陆器,起飞离开月球表面,我也正式开始了去往地球的旅途。

12 月 6 日 5 时 42 分,上升器成功与“轨返组合体”交会对接,并且在 6 时 12 分将月壤样品容器,安全转移到返回器里。同日 12 时 35 分,“轨返组合体”与上升器成功分离,进入环月等待阶段,择机返回地球。

12 月 12 日 9 时 54 分,在经过约 6 天的环月等待后,“轨返组合体”实施了第一次月地转移入射。13 日 9 时 51 分,“轨返组合体”实施第二次月地转移入射,进入月地转移轨道。

就这样,我待在嫦娥五号的“轨返组合体”里,在太空中航行了大约 3 天时间。

文章插图

12 月 17 日 1 时许,轨道器和返回器解锁分离,返回器带着我返回地球。在返回地球过程中,嫦娥五号返回器采用了一种名为“半弹道跳跃式再入” 的方式。这种返回形式,有个形象的比喻 ——“太空水漂”。

之所以要采用这种方式,是因为返回器从月球飞往地球的过程中,速度最高可达每秒 11.2 公里,已经是第二宇宙速度。而从近地轨道返回的航天器,速度大约为每秒 7.9 公里,即第一宇宙速度。

这 3.3 公里 / 秒的差距,会带来极高的温度差异。如果嫦娥五号返回器选择 “硬冲”(即弹道式再入),以 11.2 公里 / 秒的速度进入地球大气层,将面临剧烈高温的考验,而且无法进行姿态和轨道的调节,对轨道设计、分离释放和落点预报能力要求很高。

推荐阅读

- 发射 相比较嫦娥4号来说,英称这颗卫星更具威胁,美方希望公开技术!

- 小行星 嫦娥五号被超越?日本宣布喜讯:3亿公里外的“孩子”回到地球了

- 探月 嫦娥五号有多先进?美国宇航局的态度说明一切 快分享数据

- 艾特 嫦娥四号发现2500公里盆地,藏2100万亿吨异物,月背隐藏了什么

- 香港汤面的汤汁能选多样掺在一块嘛

- 十二道锋味 谢霆锋一块肉放了2年继续吃,做法精细厨艺好厉害,馋“哭”网友

- 启蒙 六一给小朋友的礼物~启蒙keeppley长征五号运载火箭

- 月球 探月“三步走” 收官“有看头”--中国探月工程嫦娥五号任务正式启航

- 碎片 一块未被追踪的太空小碎片,撞击了国际空间站,留下了贯穿的小洞

- 翻毛皮清洁处理为啥擦过之后就这一块出现了一块硬硬的有点儿油呼呼的东西