文章图片

项目介绍

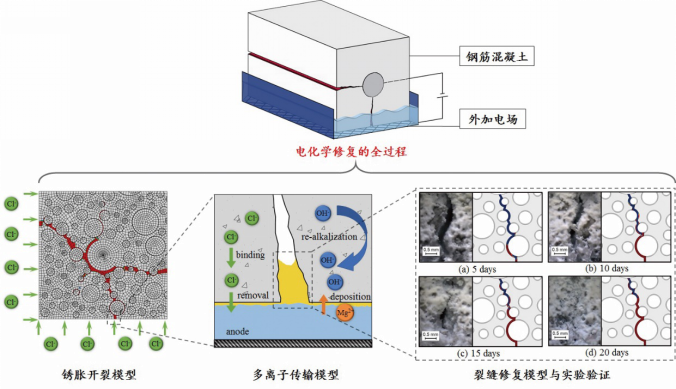

氯离子等有害介质的侵蚀是导致混凝土结构耐久性能降低的主要原因 , 也是亟待解决的世界性课题 。 值得注意的是 , 混凝土无论是在服役期间还是在测试、修复过程中 , 其内部呈现的均是一种含有多离子成分的孔隙电解液状态 , 各类离子之间会产生不可忽视的相互作用 , 并反作用于氯离子的传输 。 然而长期以来 , 国内外对混凝土离子传输规律的研究大都集中在单一的氯离子 , 难以反映氯盐侵蚀的真实情况 , 也影响了人们对混凝土劣化机理的深刻认识 。 为填补上述知识空缺 , 自2011年以来 , 本项目在1项国家重点研发计划课题和3项国家自然科学基金的支持下 , 基于结构工程学、建筑材料学、电化学、物理化学等多个学科的基础理论 , 深入阐释了多离子传输机制 , 系统构建了细微观数值表征体系 , 并在此基础上发展了电化学修复技术和耐久性能评价预测方法 , 取得了一系列具有国际领先水平的研究成果和较高的学术影响 。

“氯离子等有害介质的侵蚀是导致混凝土结构耐久性能降低的首要原因 , 也是亟待解决的世界性课题 。 ”上海交通大学教授刘清风在《基于多离子传输机制的混凝土耐久性能劣化与修复机理》的项目研究中明确指出 , 水泥基材料中的多离子传输问题 , 是认清混凝土耐久性劣化机理并实现长期性能预测与提升的关键 。

混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内 , 在各种环境条件作用下 , 不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、工作性的能力 。 它的耐久性与建筑工程的使用寿命息息相关 , 是影响结构安全性最重要的因素之一 。

那么 , 破坏混凝土耐久性的因素到底是什么?目前的评估方法又存在哪些缺陷?《基于多离子传输机制的混凝土耐久性能劣化与修复机理》这一课题攻克了哪些技术瓶颈?带着诸多疑问 , 《中国建材报》记者采访了该项目主要完成人刘清风 。

突破

“由氯离子等有害介质侵蚀所导致的钢筋混凝土结构耐久性问题 , 逐渐成为威胁工程项目安全的最主要和最普遍的病害 。 如何加强混凝土结构对于离子侵蚀的防治和对受侵蚀构件进行修复处理 , 是一项世界性的课题 。 ”刘清风说 , “长期以来 , 国内外对混凝土离子传输规律的研究大都集中在单一的氯离子 , 难以反映氯盐侵蚀的真实情况 , 也阻碍了人们对混凝土劣化机理的深刻认识 。 ”

刘清风表示 , 当前我国滨海和沿江区域中的钢筋混凝土结构在服役过程中遭受氯离子侵蚀的同时 , 还会受到其他多种耐久性劣化病害的威胁 。 这些病害往往同时出现、彼此加剧 , 严重降低了基础设施、建筑物的寿命和长期性能 。 现有的混凝土耐久性评估方法难以对处于复杂的服役环境下的钢筋混凝土结构作出准确预测 。 如何从机理层面探明不同劣化过程彼此间的内在联系和影响规律 , 更加可靠地评价服役结构的长期性能 , 也是长期困扰学界和行业的一道难题 。

为此 , 自2011年 , 刘清风就开始了混凝土多相结构中的多离子传输理论研究 , 并带领项目团队在这一理论基础上面向钢筋混凝土既有结构 , 发展了电化学除氯技术和复杂环境下耐久性预测方法 。 具体围绕混凝土中的多离子传输理论的建立与数值表征、电化学除氯修复机理与改进方法、复杂环境下混凝土耐久性劣化机理与预测方法等技术难点作出了一些突破 。

刘清风说 , “我们团队着眼于混凝土全寿命周期 , 在探明了多离子耦合传输机制的前提下 , 将氯离子侵蚀过程与各类典型病害依次耦合 , 分别阐明了氯盐与碳化、冻融、荷载、硫酸盐破坏等多种劣化过程耦合的耦合机制 , 成功揭示了多种病害共同作用下的混凝土结构耐久性能劣化规律 。 在这些理论成果的基础上 , 项目团队还针对不同环境下的技术指标需求 , 分别对混凝土试件、构件、结构及近海大型基础设施等不同尺度、不同类型的混凝土 , 基于理论解析、统计分析 , 以及人工神经网络、基因表达式编程等机器学习技术提出了多种较高精度的耐久性预测方法 。 复杂环境下的预测误差相比前人模型降低了30%至70% , 被纳入了多项国内外标准规范 , 指导并改善了混凝土耐久性能的评价和预测 。 ”

探索

在刘清风看来 , 建材行业是一个面向工程、面向应用的传统领域 , 但随着我国的经济腾飞和时代的进步 , 对整个土木工程行业提出了更高的要求 , 包括低排放、高强度、高韧性、高耐久以及信息化等 , 仅靠从实际工程乃至传统的实验科学中寻找经验已难以兼顾满足行业和科研的前沿需求 。

推荐阅读

- 1978年NASA发现金星生命,为何没公布,到底隐瞒了什么?

- 美俄真的做过太空受孕实验吗?失重状态下,对繁衍的影响多大?

- 航天员太空中喜迎春节

- 中国航天2022首次开门红,长二丁的成功发射,对全球贡献多大

- 中国航天员首次太空过大年,王亚平女儿让妈妈只摘一颗星星

- 为何太阳光照到地球会变热,但日地之间的太空,却冷到不行?

- 全球目光紧盯!中国首次在太空完成壮举,现场活动细节曝光了

- 从吹纸到吹书,中国航天霍尔推进器登顶,真不是吹牛

- 郑强:说科学无国界的是良心有问题的

- “中国有能力征服火星!”祝融号传新图,完成首次太空“自拍”!