文章图片

【化石|中国学者研究发现最古老三尖鱼类:4.19亿年前“刘氏镰角鱼”】

文章图片

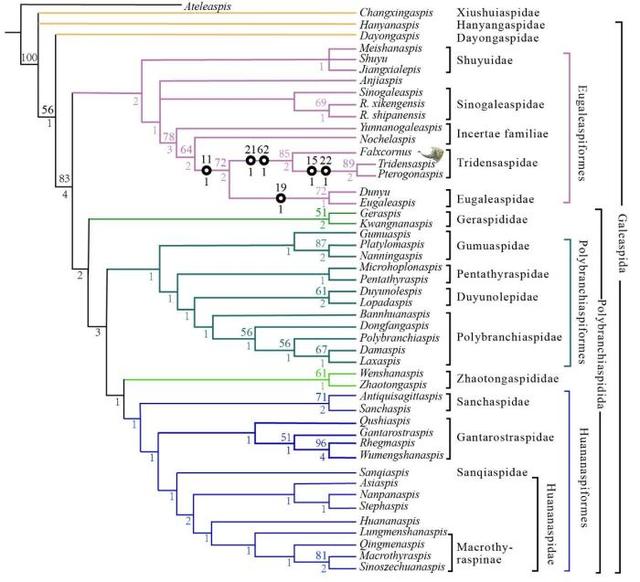

盔甲鱼亚纲系统发育关系及系统分类 。孟馨媛 供图中新网北京8月2日电 (记者 孙自法)古鱼化石研究长期以来一直备受学界关注 。

国际学术期刊《历史生物学》近日在线发表中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(中科院古脊椎所)最新古鱼化石研究成果论文显示 , 该所科研人员在云南曲靖新发现约4.19亿年前的盔甲鱼类三尖鱼科一个新属种 , 命名为“刘氏镰角鱼” 。 刘氏镰角鱼属名指示其角与内角组合呈成镰刀状 , 种名则献给该化石发现者、也是研究盔甲鱼类第一人刘玉海先生 。

专家称 , 刘氏镰角鱼是目前已知最古老、最原始的三尖鱼科成员 , 它的发现丰富了三尖鱼科的形态特征 , 为探讨盔甲鱼类在4.19亿年前的适应辐射提供了关键材料 , 同时 , 对于研究三尖鱼科的起源、多样性和古地理分布 , 以及探讨盔甲鱼类角和吻突的形态功能也具有重要意义 。

刘氏镰角鱼生态复原图 。郭肖聪 绘图 摄成果论文通讯作者、中科院古脊椎所盖志琨副研究员介绍说 , 镰角鱼在大的分类上属于无颌类盔甲鱼亚纲 , 目前仅有一块比较完整的化石 , 是刘玉海先生上世纪80年代在有“古鱼王国”之称的曲靖开展野外考察时发现 , 发现地点位于曲靖古城的南城门附近 。 “该片区域早已变成了城市中心的著名文化景点 , 以后很难再发现新的化石材料了” 。

盔甲鱼类是一类已灭绝的“戴盔披甲”的甲胄鱼类 , 目前仅发现于中国和越南北部的志留—泥盆纪地层 , 具有浓厚的土著色彩 。 作为有颌类干群的一支 , 对盔甲鱼类的研究能帮助人们了解有颌类关键的特征的演化 。 三尖鱼科隶属于盔甲鱼亚纲真盔甲鱼目 , 最初发现于广西象州县大乐镇 , 因模式种大眼三尖鱼具有一个尖状吻突与一对侧向延伸的尖角而得名 。

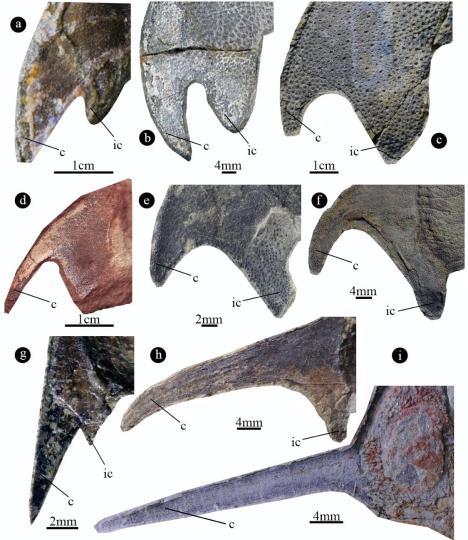

镰角可能代表了原始的钩角和特化的翼角之间的中间过渡状态 。盖志琨 摄

三尖鱼科是真盔甲鱼目中比较特化的类群 , 对了解早泥盆世盔甲鱼类的辐射演化与生态多样性具有非常重要的意义 。 然而 , 由于标本稀少及保存的不完整 , 目前学界对该科仍知之甚少 , 尤其是翼角鱼与三尖鱼细长的翼角与吻突的起源和功能 , 一直存在争议 。 因此 , 任何有助于了解三尖鱼科形态的信息都可能帮助厘清这些问题 。

盖志琨表示 , 刘氏镰角鱼的发现为解决上述问题提供新的线索 。 新属种的主要特征是头甲近三角形;吻缘具有明显的吻角但无吻突;具有发育的角和内角 , 且二者夹角约为90度(呈镰刀状);中背孔呈裂隙形(长宽比大于6);感觉管系统为典型的真盔甲鱼型;头甲侧缘光滑;头甲纹饰由颗粒状的瘤点组成 。

为探究镰角鱼的系统位置 , 最新研究对以往的矩阵数据进行扩增 , 并运用支序系统学方法对盔甲鱼类的系统发育关系进行分析 , 结果表明 , 镰角鱼、翼角鱼、三尖鱼共同组成一个单系——三尖鱼科 。 镰角鱼明显的吻角 , 以及角和内角组合呈现的镰刀状 , 均可作为三尖鱼科重要的鉴别特征 。 新的分支系统图表明 , 镰角鱼代表了目前已知的三尖鱼科的最原始的成员 , 其吻角和近于90度的镰角很可能指示镰角鱼属是憨鱼属向三尖鱼属和翼角鱼属演化的中间过渡类群 。

刘氏镰角鱼头甲化石照片(盖志琨/摄)及复原图(郭肖聪/绘) 。中科院古脊椎所 供图

发现刘氏镰角鱼化石的层位是云南曲靖早泥盆世洛霍考夫期(大约4.19亿年前)西山村组 , 而三尖鱼科其他两个属三尖鱼与翼角鱼则均来自4.1亿年前的布拉格期 。 因此 , 刘氏镰角鱼也代表了目前已知的最古老、最原始的三尖鱼类 。

该文第一作者、中科院古脊椎所硕士研究生孟馨媛称 , 云南曲靖泥盆世的西山村组中的多鳃鱼类十分丰富 , 目前已经发现命名11个种 , 被称为多鳃鱼-宽甲鱼组合或西山村组合 , 代表了盔甲类在早泥盆世的第一次适应辐射 。

第一次适应辐射以多鳃鱼目的中背棘的形态多样性演化最为引人注目 。 例如除多鳃鱼、宽甲鱼和坝鱼具有常规的中背棘外 , 高棘四营鱼和升高耸刺鱼演化出高耸尖刺状的中背棘 , 惠清驼背鱼则演化出刀刃状中背脊 。

推荐阅读

- 霸王龙是否有羽毛?其实你印象中的古生物形象,大部分都是错误的

- 活了4亿多年,地球上唯一的蓝血生物,能救人却救不了自己

- 河南:弟弟冒雨跟婚车,流泪送姐姐出嫁,网友:一家人变两家人

- 未来人类是进化还是退化?科学家:化石已经给了我们答案!

- 既然琥珀能保昆虫万年不腐,古人为何不用琥珀来给尸体做防腐?

- 十元红包引发惨案,除夕夜七名男子因抢红包约架,五人被判刑

- 人和猩猩能有后代吗?前苏联5名女性挺身而出,结果却很现实!

- “满脑都是大便!”不是骂人的话了,科学家真在900万年前鱼头骨中,发现数百化石粪便颗粒

- “史前文明”多次出现,“进化论”或被推翻?考古界又发现新证据

- 帝王鳄:电影中的巨鳄是否存在?撒哈拉沙漠的巨大化石已给出答案