文章图片

文章图片

来源:【高分子材料科学】微信公众号

背景

2020年 , 急性呼吸系统综合症冠状病毒(SARS-CoV-2)引起新型冠状病毒病(COVID-19)爆发 , 已演变成严重的全球性公共卫生危机 。 COVID-19临床表现是严重的病毒性肺炎 ,SARS-CoV-2还会通过下游免疫学作用直接或间接对其他器官系统造成重大损害 。 75%的COVID-19患者表现出一定程度的肾脏受损 , 其中很大一部分患者发展为急性肾损伤 。 COVID-19患者最初的症状轻微 , 但是一部分患者会迅速发展出并发症 , 例如ARDS和多器官功能衰竭 , 最终导致死亡 。 临床上的迅速恶化与细胞因子风暴密切相关 。 最近临床发现 , 凝血病成为COVID-19患者的严重发病率 , 并伴有不良后果 。 这些临床并发症都说明了这种疾病的复杂性 , 并且可能是COVID-19发病率和死亡率的主要驱动因素 。

Remdesivir是目前治疗COVID-19最先进的抗病毒药物 , 在美国已获得重症患者的紧急使用授权 , 但其死亡率还未得到证实 。寻找新药时必须先了解病毒感染的潜在分子机制 , 这对于新兴病毒是一个特殊的挑战 。 抑制SARS-CoV-2感染性及其潜在突变物种的有效治疗剂将成为抗COVID-19的重要手段 。

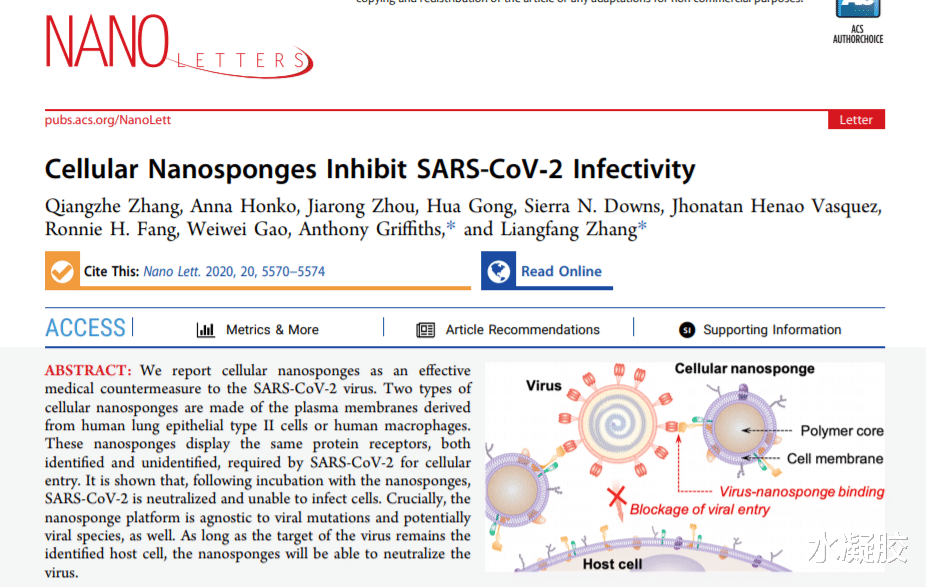

美国加利福尼亚大学与波士顿大学医学院微生物学将重点放在宿主细胞 , 而不是靶向病原体 , 以此开发一种新药物 。 SARS-CoV-2能与靶细胞上已知或未知蛋白受体结合因而具有感染性 。 作者开发了细胞纳米海绵作为冠状病毒的医学对策 。 这些纳米海绵由人细胞衍生的膜制成 , 这些膜源自SARS-CoV-2天然靶向的细胞(图1A) 。 纳米海绵具有与病毒进入细胞相关的相同受体 。 与纳米海绵结合后 , 冠状病毒无法感染细胞 。 结果以Cellular Nanosponges Inhibit SARS-CoV-2 Infectivity为题发表在期刊《Nano Lett.》上 。

制备纳米海绵及其表征

作者制备了两种类型的细胞纳米海绵 , 即人肺上皮II型细胞纳米海绵(上皮-NS)和人巨噬细胞纳米海绵(MΦ-NS) 。 作者通过差速离心法获得人肺上皮细胞和巨噬细胞的细胞膜 , 然后以超声方法将膜涂覆到由聚(乳酸- 共 -乙醇酸)(PLGA)制成的聚合物纳米颗粒核上 , 以分别形成上皮-NS和MΦ-NS 。 上皮-NS和MΦ-NS的粒径均比未涂覆PLGA核大(图1 B) , Zeta电位与源细胞相当 。 这些变化与双层细胞膜的添加一致 。 细胞膜涂层可以使纳米海绵继承与冠状病毒进入宿主细胞有关的受体 。 蛋白质印迹分析显示上皮NS上存在病毒受体 , 例如ACE2 , 跨膜丝氨酸蛋白酶2(TMPRSS2)和二肽基肽酶IV(DPP4) , 且MΦ-NS上存在CD147(图1 C) 。 作者针对所选膜抗原的荧光标记抗体对细胞纳米海绵及其含有等量膜的源细胞进行染色 。 除去游离抗体后 , 细胞纳米海绵样品的荧光强度与细胞样品的荧光强度相当(图1 D) , 表明纳米海绵采用了从右向外的膜取向 , 因为从里到外的膜涂层会减少抗体染色 。 膜涂层使细胞纳米海绵在缓冲盐水中保有胶体稳定性(图1 E) 。

图1.细胞纳米海绵的制备和表征 。 (A)细胞纳米海绵抑制SARS-CoV-2感染性 。 (B)在涂有细胞膜之前和之后的流体动力学尺寸和表面Zeta势 。 (C)通过蛋白质印迹分析解析的细胞裂解物 , 细胞膜囊泡和细胞纳米海绵的选择性蛋白条带 。 (D)从细胞纳米海绵或源细胞所测得的荧光强度 。 (E)纳米海绵的稳定性 。

纳米海绵的体内安全性

接着 , 作者评估在小鼠体内施用后的急性毒性 , 给药途径是气管内给药 。 施用纳米海绵3天后对肺组织的组织病理学分析 , 没有发现病变形成或组织损伤(图2 A) 。 此外 , 作者在纳米海绵给药3天后检查了多种血液参数 , 包括全面的血清化学检测和血细胞计数(图2B) 。 除红细胞 , 血小板和白细胞计数外 , 所有研究的血液标志物均与基线水平一致 。 这些都证实了细胞纳米海绵的短期安全性 。

图2. 细胞纳米海绵的体内安全性 。 (A)气管内施用细胞纳米海绵后的代表性肺切片 。 (B)在气管内施用细胞纳米海绵后的全面血清化学检测 。 (C)气管内施用细胞纳米海绵后的血细胞计数 。

纳米海绵对SARS-CoV-2传染性的影响

接下来 , 作者通过噬斑减少中和试验评估对SARS-CoV-2传染性的影响 。 SARS-CoV-2的低通量样本在Vero E6细胞中被扩增 , 以制成并储备病毒 。 将纳米海绵与SARS-CoV-2混合 , 混合物在37℃下孵育1小时 , 然后添加至细胞单层 , 随后再孵育1小时 。 模拟感染和仅稀释剂感染分别用作阴性和阳性对照 。 将单层覆盖并孵育2天 , 然后计数病毒斑 。 温育后 , 不添加上皮-NS的培养物的病毒计数与阴性对照相当 , 说明病毒进入并感染宿主细胞 。 抑制感染作用随着上皮-NS浓度的增加而增加(图3 A) , 上皮-NS 的半数最大抑制浓度(IC 50)值为827.1μg/ mL 。 MΦ-NS也存在剂量依赖性的病毒感染性抑制作用(图3 B) , 其IC 50值为882.7μg/mL 。 这些结果表明上皮-NS和MΦ-NS可抑制SARS-CoV-2病毒感染性 。 为了进一步证实抑制作用确实是由于上皮细胞或巨噬细胞膜涂层所致 , 作者还平行测试了由红细胞膜制成的对照纳米海绵(RBC-NS)对病毒的抑制作用 , 中和作用明显降低(图3C) 。

推荐阅读

- 铁树的植物学名来历浅谈,以及苏铁各属分类介绍

- 最奇葩的恐龙大哥恐手龙。

- 消失90年!“蛇鸟”黑腹蛇鹈再现云南,有何特点?为何会如此罕见

- CAR-T 免费临床招募盘点!120万一针属实!肿瘤免疫治疗界的黑马!

- 高博 至今仍然存活着的史前生物 你知道哪几个?

- 肿瘤免疫治疗 教科书上的知识错了几十年?科学家找到第五大洋,就在眼皮底下

- 免疫疗法 来自美国的奇怪包裹,里面有7000多只黑腹果蝇,暗藏危机