7月28日 , Molecular Biology and Evolution在线发表了中国科学院动物研究所研究员朱顺义团队在抗真菌肽工程化改造领域的最新研究成果 , 研究论文题目为Evolution-Based Protein Engineering for Antifungal Peptide Improvement 。 该研究首次揭示蛋白质中一类氨基酸位点介导的内稳态可用于抗真菌肽的蛋白质工程改造 。

近年来 , 由于抗真菌药物耐药性的发展 , 开发基于多肽支架的新型抗真菌药物已成为抗生素科学领域的新热点 。 传统的蛋白质工程技术 , 如定向分子进化、结构优化、计算机辅助的语言学模型(linguistic model)设计以及祖先序列重建等 , 虽然获得一定成功 , 但是由于多肽内在的序列、结构和功能以及作用靶点的复杂性限制了其广泛应用 。

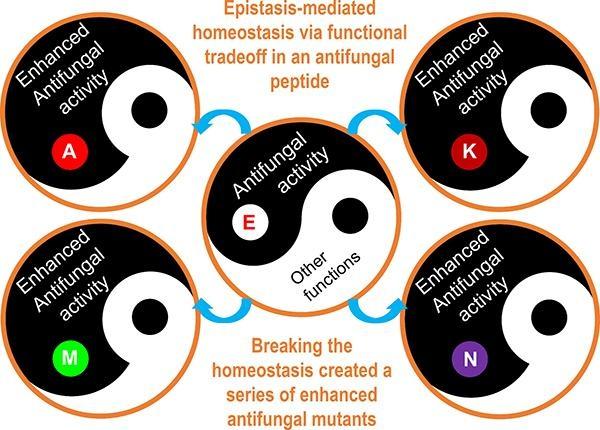

为此 , 该研究首次提出并应用抗真菌肽的进化记录(evolutionary record)信息实现对线虫来源的抗真菌肽柯莱姆素5号(Cremycin-5)(ZhuGao 2014. Nature Communications)的人工改造 。 科研人员利用并系同源基因(paralog)的功能分化特性结合定点丙氨酸扫描技术 , 筛选出一个活性增强的氨基酸位点;利用定点饱和突变技术 , 获得一系列针对多个丝状真菌和单细胞病原酵母(白色念珠菌)活性增强的突变体 。 研究发现 , 除了酸性氨基酸的保守性替代之外 , 其它几乎所有非酸性氨基酸的替代均显著提升了野生型肽的抗真菌活性 。 系统评估代表性突变体E15K的抗真菌治疗潜能 , 证明其为新的抗真菌药物的先导物 。 基于此类位点突变效应的侧链化学不依赖性以及突变体广谱增强的抗菌活性 , 科研人员将其命名为“普遍可增强的活性调节位点”(Universally Enhanceable Activity-Modulating Site UEAMS) 。 进一步研究发现 , UEAMS的进化受到遗传背景相关的上位性(epistasis)调节 , 用以维持蛋白质内稳态的均衡 。 人工定点突变此类位点的氨基酸打断平衡可以显著改进人类所需的分子性状(如图) 。

该研究首次利用进化记录信息改进了多肽的抗真菌活性;发现了上位性调节的特定位点残基的保守性在维持蛋白质内稳态方面的作用;揭示出此类位点在蛋白质进化和工程化界面的重要意义 。 研究工作得到国家自然科学基金项目的资助 。

上位性控制的“可增强的活性调节位点”的进化维持了抗真菌肽的内稳态;人工突变打断内稳态的平衡可用于抗真菌肽的工程化设计 , 用以获得人类所需的增强版的药物先导物 。

【来源:动物研究所】

【水母|研究揭示蛋白质内稳态在抗真菌肽工程化中的意义】声明:此文版权归原作者所有 , 若有来源错误或者侵犯您的合法权益 , 您可通过邮箱与我们取得联系 , 我们将及时进行处理 。 邮箱地址:jpbl@wccm.sinanet.com

推荐阅读

- 大西洋和太平洋的神奇分界线,两侧海水泾渭分明,难道是刻意安排

- 科学家表示,数万亿吨的水流入到地球内部,发生了什么?

- 研究表明:比海平面上升更可怕的是,未来海平面可能下降100米!

- 英国女子遭遇网络骗子,对方假冒其孩子要求打钱,智斗骗子终取胜

- 上层是淡水,下层却是咸水,努乌克湖为什么会形成独特的湖下湖?

- 世界上最大的几种鱼是什么呢?

- 一座巨大的冰山向海洋倾倒了近 1 万亿吨淡水。影响可能是巨大的

- 报纸急寻10岁女孩,发布人竟是周恩来,刘少奇见到女孩后眼眶红了

- 霍金预言果然没说错?地球出现2大异象,人类应该何去何从

- 霍金:2032年小行星撞地球,人类将灭绝,我们能阻止吗?