一席话|满篇废话?年轻人的笑点是越来越奇怪了( 二 )

文章插图

搞笑段子中的重复并非简单重复,绝不是复读机那么简单。

柏格森曾说:“将行动和事件安排得使我们产生了一个幻象,认为那是生活,同时又使我们分明感觉到那是一个机械结构时,这样的安排便是滑稽的”。

我们或许可以这样理解这句话:由于种种巧合或者设计,一个事件的结果没有按照我们所一贯拥有的因果或概率的逻辑发生,却按照另一种莫名其妙的逻辑发生了,从而我们感到了讶异和滑稽。

文章插图

重复的效果正是如此——突然的回溯让人摸不着头发,整件事首尾呼应,呈现出一种戏剧感和设计感,真好像变成某种“机械结构”了。

因此无论是埋了五分钟才回收的梗 ,还是诸如“我直呼我直呼”这样简单直接模式的重复,都是试图制造一种你预想之外的逻辑发展。

常见废话梗的笑点也是如此。

当我们听到“听君一席话”,自然而然想到“胜读十年书”,再不就是“高数还得挂”之类的调侃,但是很难想到竟然还能接续上一句的重复,“听君一席话,就是一席话”,这个重复就变成了和预想结果之间的“差异”。

重复的笑点恰恰在于差异,这是不是够悖谬的?

文章插图

幽默的形成机制——失谐

其实幽默的形成机制当中,差异是必不可少的,这种差异也被称为“失谐”,指的主要是幽默语句与听者预想的不和谐。

林语堂先生在《论幽默》中,也谈到了两点幽默形成的要素:

第一条,是所谓“预期的逆应”,即笑话中一段出人意外的下文;

第二条,幽默要求有一种“距离感”和优越感——当嘲弄的对象与自身利益相关联时,人是不会发笑的;看到别人跌倒自己却发笑,这笑就来源于一种优越和距离。因此越宽泛,越笼统的幽默,越能避免让听者产生被针对的感觉,从而达到效果。

而重复梗,往往就应了这条要求:一方面重复出现的出人意料,另一方面避免直接辛辣的讽刺,保持和听者的距离感。这两点当中,又属第一条更为核心。

文章插图

科学家们则试图从人的脑部活动来印证失谐的作用。

尽管目前对幽默的概念还有诸多争议,但是大多数的研究者都认为幽默的产生和理解都与失谐(Incongruity)有关:例如有逆心理常规,出现和期望不同的或者相反的因素,也就是让感受者感到惊讶(surprise)的因素。

文章插图

在幽默加工理论中,失谐-消解论的双阶段模型得到了诸多研究者的认可。

该理论认为,幽默的认知加工,需要第一步,先探测“失谐”,紧接着第二步,在重新评价并消解失谐。也有“三阶段”理论认为在最后还存在一个“情绪加工”的环节,也就是我们获得幽默的愉悦感的环节。

脑科学家们常用的方法是观察人在幽默材料刺激下的脑电位变化(专业术语 ERP,一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激以特殊的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位)来进行研究。研究者们通过具有不同心理意义的刺激材料,引起被试者脑电位的变化,从而得以观察到脑部活跃区域,从而论证刺激材料和脑电位活动之间的联系。

文章插图

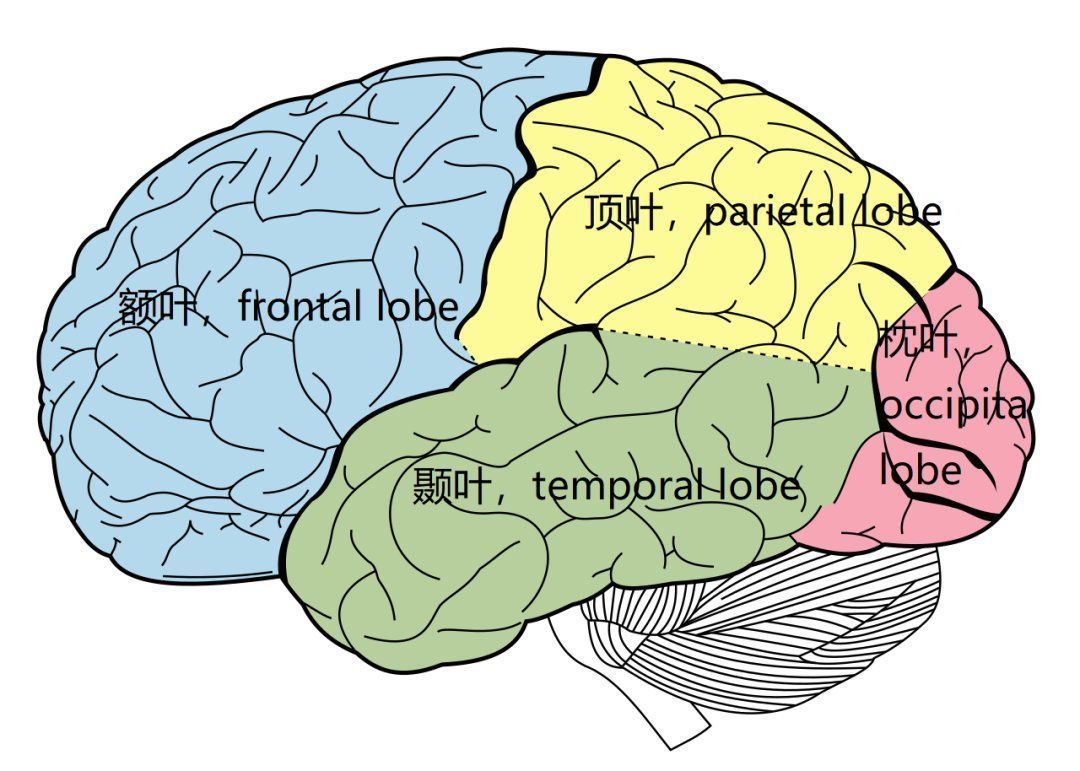

在幽默感的测试当中,人脑的前额叶区域和颞顶区域被激活,前者被推测与幽默加工中的失谐的消解有关,后者作用的研究结论存在分歧,有研究认为该区域与失谐消解有关 , 但也有研究认为该区域与探测失谐有关 。

而杏仁核被认为与幽默加工中的情绪体验有关,也有研究显示同失谐探测有关。

文章插图

图源,维基百科

那么…….说了半天,连科学家也不能肯定失谐就是幽默加工的主要机制呗。

没错,我就是搁这儿搁这儿呢。

文章插图

总之,幽默是个复杂的东西,人脑也是个复杂的东西。对于幽默感产生的生理机制,科学家们还在进行更深入的研究,任何绝对化的结论都是武断的,不过失谐-消解论在目前而言是一个对幽默感产生的合理解释。

文章插图

网络上流行的重复梗,不过是众多“失谐”式幽默当中的一个例子,也许哪天用的多了,大家也觉得乏味起来。

推荐阅读

- 票房不行,就怪观众水平低?陈凯歌一席话,打了多少中国导演的脸

- 听了冯小刚一席话,终于知道邓超离开跑男真正原因,郑恺还未醒悟

- 《追光吧》王晰一席话,吴建豪红了眼眶,6倍光速总分排名第一

- 烧饼哭完孟鹤堂哭,师父郭德纲的一席话感人肺腑

- 《德云斗笑社》第二季刘筱亭首场相声,“废话文学”算卦戳笑点

- 非诚勿扰:女嘉宾现场给穷小伙难堪,离场后孟非一席话让全场沉默

- 鹿晗录节目低血糖?邓超一席话导演都来不及打码,节目组太真实

- 一席话|脱口秀大会完结了,但是快乐不会完结

- 一席话|非诚勿扰:女嘉宾现场给穷小伙难堪,离场后孟非一席话让全场沉默

- 一席话|单依纯《我们的歌》惊艳, 谢霆锋一席话被验证, 他看人眼光真独到