文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

距今约6600万年前 , 一颗直径至少10公里以上的天体 , 穿越远古的大气层砸向现今墨西哥湾所在地 , 掀起超过百米高的海啸;受撞击的地层粉碎 , 碎片和陨石的破片一起喷向大气圈 , 而这第二波火流星的坠落引起了大范围的森林大火、让海洋迅速酸化 。

在这个粉尘遮蔽阳光的寒冷世界中 , 没有遭到地震和火灾灭绝的生还者 , 在食物链支离破碎的状况中 , 也纷纷倒下 。

这个突如其来的灾变 , 就是目前动物演化史上的五次大灭绝之一:最戏剧性且广为人知的“白垩纪-古近纪灭绝事件” , 俗称“恐龙大灭绝” 。 这个事件摧毁了当时75%的生物 , 除了鸟类以外的恐龙、翼龙和各种水生爬行动物、菊石 , 以及其他难以计数的动植物 , 都逃不过这个劫数 。

如此骤变不可能完全在地球上销声匿迹 , 直径达180公里的“希克苏鲁伯陨石坑(Chicxulubcrater)” , 如今仍躺在尤卡坦半岛北端的海陆交界;白垩纪和古近纪地层交界处 , 那些带有铱元素的深色地层 , 以及焚烧过的植物化石等 , 也都见证了这个全球性的灾变 。

(2021)年6月底发表的新研究 , 调查整合1600笔的白垩纪6大主要类群的恐龙物种化纪录后 , 认为在白垩纪的最后1000万年间 , 可能有先发生气候变迁、恐龙的多样性普遍下降的状况 。 而陨石 , 则是奠基在这压力之上 , 造成恐龙灭绝的最后一根稻草 。

希克苏鲁伯陨石坑

白垩纪-古近纪界线的边界白垩纪-古近纪界线的边界位于美国科罗拉多州的25号州际公路附近 。 红箭头处即为白垩纪-古近纪界线(因富含铱而著名) 。

以“演化动力学”发现恐龙化石隐藏的信息陨石撞击已经是此次灭绝事件公认的主要原因 , 然而是否有其他要素参与?

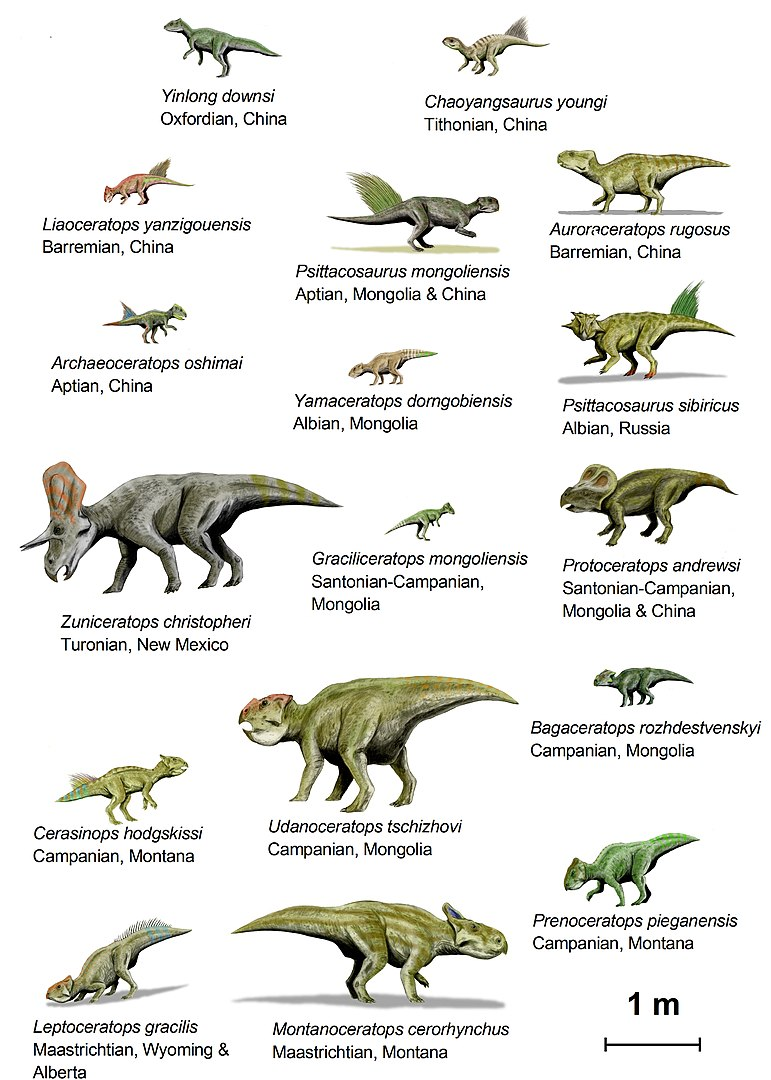

近期刊载在《NatureCommunication》的新研究 , 以白垩纪恐龙中的六个主要类群-鸭嘴龙类、角龙类、甲龙类、暴龙类、驰龙类、伤齿龙类为对象 , 分析这些类群的全球性化石纪录 , 以了解其它可能的影响因素;研究最后共累计了247个物种、1636份恐龙化石纪录 。

这份研究以这些化石纪录整合的数据库 , 进行各类群的“演化动力学”模拟分析 , 主要涉及新物种形成和既有物种灭绝速率 。 当然 , 因为对象是化石 , 这些所谓的「形成」和「灭绝」 , 其实是根据最初与最后化石纪录所在的地层年代做判断 。

在分析的过程中 , 除了以演化支为依据 , 每个类群内物种的多样性趋势分析 , 也以植食性(鸭嘴龙类、角龙类、甲龙类)与肉食性(暴龙类、驰龙类、伤齿龙类)分组 , 再将所有组别整合 , 以得知不同的食性间物种多样性的变化是否有区别 , 以及整体恐龙类群的变化趋势 。

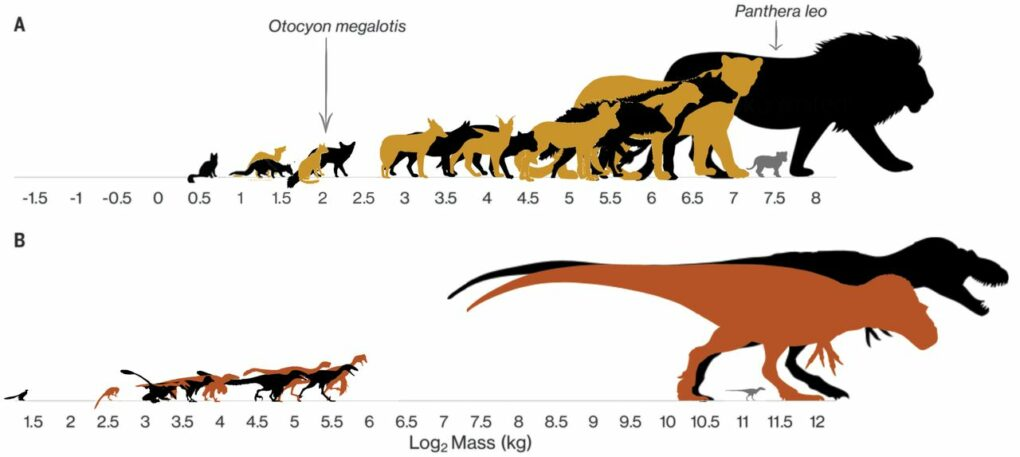

总体而言 , 研究分析显示大约在白垩纪末灭绝事件前的1000万年 , 也就是距今7600万年前左右 , 恐龙的多样性达到整个白垩纪的巅峰 , 但之后却全球性地普遍下滑 。

(图左)分析6个恐龙类群的化石纪录 , 从距今7600万年前开始物种生成趋势(蓝色曲线)下降且灭绝趋势(红色曲线)上升 。 (图右)白垩纪的恐龙多样性可能在中生代的最后1000万年内下降 。

环境变化与同类群竞争 , 内外交互的复杂作用如果以食性来区分检视 , “植食性恐龙”的多样性 , 在前述的距今7600万年前 , 就已经开始降低;“肉食性恐龙”则稍晚 , 大约在距今7200万年前开始下降 。 这有可能是因为 , 两类恐龙在食物链处的位置不同 , 植食性恐龙多样性下降造成的生态承载力降低 , 经过约400万年的时间后 , 延迟反映在次级或更高级消费者的肉食性恐龙身上 。

推荐阅读

- 人类还会再进化吗?会进化成什么样子?

- 为人类敲响警钟!57000年前的尸体重见天日,史前生物现身引发关注

- 发现难、治愈难,人类什么时候才能攻克癌症?

- 罗布泊千年干尸分析:祖先是古北亚欧人,1.2万年前几乎灭绝

- 青藏高原曾发现22万年前,清晰印在石板上的手印,怎么回事?

- 78万年前外星人改造了智人基因? 科学家: 事实远没这么简单!

- 生殖隔离是什么?包括人类在内,自然界的生殖隔离到底有多可怕?

- 20多年前就造出克隆羊,为何不敢克隆人?“多莉”羊的下场有多恐怖?

- 基因的力量!妈宝同款“高原红”,让网民们感叹

- 土壤农业化学家朱兆良院士逝世