创作|观众对音乐的评价重要吗?你的音乐作品是写给谁的?

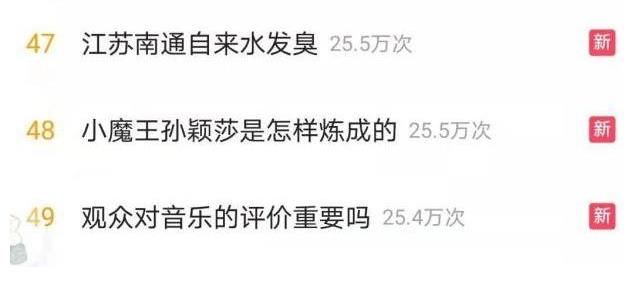

前段时间,在奥运赛事与各地疫情灾情包围的热搜上,出现了一个名为#观众对音乐的评价重要吗#的热搜话题,虽然存在的时间不长,位置也很尴尬,但是看得出来大家对这个话题的讨论热情很高。

文章插图

话题的起源是一档并没有什么人关注的音乐竞演真人秀《黑怕女孩》,由爱奇艺制作这档综艺节目自播出以来都没有什么水花,登上了热搜后大家对于话题本身的关注度也远超于对节目本身的关注。事情的起源在于节目的投票,在选手比赛完成后,现场观众投出了他们心中的优秀选手,这决定了几位选手的去留,而观众的选择显然和现场几个评委包括选手的想法并不相同。

评委与选手都认同认可并且觉得优秀的表演,观众却没有投票,而观众能够与选手共鸣的点,选手与评委也不能理解。

实力固然重要,但是否能用音乐感染大众,也是好音乐的标准之一_腾讯视频

这种事情在综艺演出现场已经不是第一次出现了,早在芒果举办的《乘风破浪的姐姐》这档节目中就出现了许多次这样的画面,一个依靠观众打分评审的节目,在选择歌曲的时候就注定了一个演出的成败。

在现场观看的观众肯定是喜欢足够“燃”,足够“炸裂全场”的音乐,因为这样的歌曲有强烈的记忆点,能够给现场观众留下深刻印象,所以音乐竞演类的综艺,选手们拿到歌曲后一定会对歌曲进行大刀阔斧的改变,为其加入“燃点”,而现场投票分数高的也总是那些“飙高音”的作品,所以关于选曲的争论也早就在网络上进行了无数次了。

文章插图

在现场氛围的影响下,观众的每一个选择本身就带着一定的主观性,竞演失败,一般表演嘉宾也不会责怪现场的观众,毕竟音乐现场大部分时候都存在着强烈的情绪引导与宣泄作品。但是将话题拓展到“观众对音乐作品的评价重要吗?”这个命题时,就有许多观众要畅所欲言了。

文章插图

从节目的评论区,与整个话题页的讨论我们可以看到大家对于这件事情的看法分成了两部分,一个是“艺术是自我的、个人的表达,无需外人的关注与赞美”,另一个是“流行音乐这样的大众文化,正是因为有大众的喜爱才能流行。”。

观众对音乐的评价重不重要这个问题,其实最应该问的是音乐人,而不是只负责接受音乐的大众,因为听众的情绪是简单的他们只会给出“喜欢、不喜欢、不感兴趣”三种情绪反馈,在不具有粉丝属性的条件下,审美的判断是主观的,每个人的爱好也不尽相同。

创作是为了什么?

文章插图

并不是每一个音乐人都会在开始创作之前问自己一声“我创作是为了什么?”,但是他们心底都拥有属于自己的答案。

我们能听到的许多歌曲,在创作出来并且被大众听到前,他首先是非常“个人”的一个作品,它可能是音乐人过往的一段经历;可能是音乐人旅途上看到的一瞬间的风景;可能是音乐人想要记录与分享的一段情绪,他们写下这首歌仅仅是为了记录或者是抒发自己的情绪,许多音乐人其实对是否能收到反馈并没有太多的执着。

但除了这部分记录心情的音乐作品,我们平时更多能听到的“商业音乐”,却是专门针对大众文化而创作出了,他们的创作初衷就是为了“流行”,为了成为“爆款”,他们通过对听众的分析拉来创作音乐,一首歌曲被生产出来就是为了跟随潮流“火起来”。

还有另外一部分的音乐作品,他们的诞生基于一些特定的故事背景或者是虚构的情节,在指定创作条件的情况下,音乐人以某个主题为核心进行了音乐创作。虽然这些歌曲的出发点并不是受众,但是在歌曲发布后也是需要接受听众的“检阅”的,只是听众对于歌曲的评价并不会对这些歌曲的创作产生太大的影响。

文章插图

音乐的创作方式多种多样,每一首歌在被创作出来时,创作者就对这首歌曲寄予了不同的期望。有的人希望歌曲传唱开去,被更多人听到,引起更多人共鸣,期待更多人与他感同身受;有的人希望歌曲能够在音乐的海洋中被精准打捞,一夜爆红,帮助他快速实现成名梦想;有的人则是希望歌曲起到宣传推广作用,让更多人关注到自己的作品;还有的人需要的则是音乐帮助渲染情绪,歌曲只是作为某个故事的背景呈现。

推荐阅读

- 她因长得太美,在《非诚勿扰》观众席被星探发掘,摇身一变成明星

- 2022央视春晚观众规模突破12.96亿!融合传播创多项纪录

- 汪峰、李克勤战队强势对决,导师互放狠话引发全场高潮

- 六大卫视春晚收视率对比:北京卫视一骑绝尘,宋小宝成为收视密码

- 贺新春迎冬奥,2022年央视春晚深受观众喜爱

- 《王牌对王牌》谢霆锋阿sa是哪一期?这一季的主要嘉宾有哪些?

- 冬奥宣传片出炉,朱一龙惊喜出镜,年后的工作计划感动观众

- 张子枫童年“修鞋”视频被扒,跪在地上边哭边修,观众:给点面子

- 26岁美女相亲记:男方必须有钱还要无条件迁就我,对我百依百顺

- 台湾妹子第一次看大陆春晚 对节目赞不绝口:“颠覆以往认知”