天坛|京华物语丨天坛祈年殿:北京曾经的最高建筑( 三 )

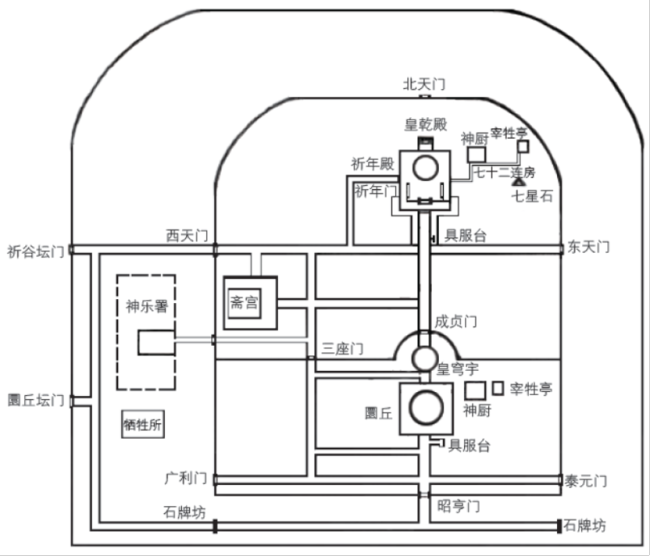

天坛是中国现存的最大祭坛建筑群 。以严谨的建筑布局、奇特的建筑构造和瑰丽的建筑装饰著称于世 。天坛总占地面积约270万平方米 。平面布局呈“回”字形,也就是说两重坛墙,将天坛分为内坛和外坛 。不论内坛还是外坛,皆为北圆南方,且从南至北逐渐升高,既象征天圆地方,又象征天高地低 。

外坛墙的东、南、北三面原制无门,只有西面临永定门内大街有门两座:偏北的门是明代旧有的,称“祈谷坛门”;偏南的门是乾隆十七年(1752年)增建的,称“圜丘坛门” 。两门均为三间拱券式,绿琉璃筒瓦歇山式顶 。时下的外坛北门和东门,都是1975年以后增建的 。

主要建筑物在内坛,内坛又分南、北两坛——圜丘坛和祈谷坛 。这两坛是由一道东西向的墙隔开,算作圜丘坛的北墙 。隔墙在天坛的中轴线部位呈弧形向北凸出,绕过皇穹宇外墙而与东西内坛墙相连接 。连接两坛,把这两组建筑群连接起来的南北轴线——丹陛桥,是一条长360米、宽28米、高2.5米的砖石台,称为“神道”,也称“海墁大道” 。它南低北高,寓意着上天庭要经过漫长的道路 。内坛除了圜丘坛和祈谷坛建筑群外,西墙内还有斋宫,是祀前皇帝斋戒的居所 。

外坛的西墙内有神乐署、牺牲所等放置祭祀所需用品的场所,除此之外,基本上是古柏苍郁,环绕着内坛,使主要建筑群显得更加庄严宏伟 。

文章图片

清代天坛平面示意图 。

圜丘坛是皇帝举行冬至祭天大典的场所

圜丘坛位于天坛内坛的南半部,是皇帝举行冬至祭天大典的场所 。始建于明嘉靖九年(1530年),圜丘坛的主要建筑有圜丘、皇穹宇及配殿、神厨、宰牲亭,附属建筑有具服台、燔柴炉、望灯杆等 。

圜丘坛四周东有泰元门,南有昭亨门,西有广利门,北有成贞门 。这四个门的名称具有多重含义 。

《易经》的卦辞,原文为“乾,元亨利贞” 。代表方位 。宋代朱熹《朱子语类·卷第六·性理三》:“元亨利贞,犹言东南西北 。”代表“春夏秋冬” 。《朱子语类·第二十·论语二》:“元亨利贞 。以气言,则春夏秋冬 。”宋代程颐《程氏易传·卷一》:“元亨利贞,谓之四德 。元者,万物之始;亨者,万物之长;利者,万物之遂;贞者,万物之成 。”这里说的是自然万物生成的全过程,是指事物发展的四个阶段:“元”是起始,“亨”是发展,“利”是收获,“贞”是守成 。

“元亨利贞”代表农业生产的四个阶段,周而复始 。《朱子语类·卷第六十二·中庸一》:“元亨利贞,元是萌芽初出时,亨是长枝叶时,利是成遂时,贞是结实归宿处 。”其中,“泰元”即春天农作物生长的开始,“昭亨”是夏日阳光普照,农作物繁茂成长,“广利”是秋季农作物普遍成熟,“成贞”是冬季将长成的粮食储藏 。

“成贞”直接化用了程颐的“贞者,万物之成”一句 。

“元亨利贞”也是天人合一的四德 。来源于《易经·乾》当中的“元亨利贞”,赞美天的本质,常被理解为天之四德:元始之原,无不亨通,和谐有利,正固持久 。

嘉靖时的圜丘坛坛面以天青色琉璃制造,清乾隆改建圜丘坛,将天青色琉璃拆除后,埋在泰元门内 。据《天坛公园志》记载:1954年4月,嘉靖时的圜丘坛天青色琉璃构件在泰元门内出土 。

沿昭亨门往北,在南边的棂星门的外神路东侧有一个平台,是皇帝祭天的时候临时休息、更换衣服的地方,叫具服台 。

圜丘坛外壝墙的东侧是神厨和宰牲亭 。为了跟祈谷坛相区别,也被称作南神厨、南宰牲亭 。

文章图片

这张照片是在圜丘上拍摄的,可以看出圜丘的白玉栏杆和内外两重壝墙及内外两座棂星门 。壝墙均为蓝琉璃筒瓦通脊顶,墙身涂朱 。棂星门也是古代祭坛的专用门式,形似牌坊,是六柱三门结构 。此照片是英军随军采访人员费利斯·比托(Felice Beato,1832—1909)于1860年在圜丘坛上,北向拍摄的圜丘坛、棂星门及皇穹宇 。这是目前发现的最早的一张圜丘坛照片 。

圜丘坛四周绕有两层蓝色琉璃瓦矮墙,即壝墙 。两层壝墙,外方内圆,象征“天圆地方” 。

第一层墙为方形,叫外壝墙(四面正中各有一座棂星门),第二层墙为圆形,叫内壝墙(四周各有一座棂星门) 。内外壝墙之间还有12个燎炉,东南方向有燔柴炉和瘗坎,西南方向有望灯杆 。

推荐阅读

- 天坛七星石为何有八块 祭天拜五方帝与刘邦有关

- 京华三绝顾贞观与吴兆骞之间的故事

- 神雕侠侣中程英是谁?程英人物语录

- 揭秘北京城天坛祈年殿的“变身”之谜!

- |1949年毛主席和众人游天坛,期间问一清末翰林:你见过慈禧几次?

- @全球最大的青铜坐佛,与香港天坛大佛南北相对,就在我们东北

- 有没有类似四月物语或天然子结构之类的电影啊

- 玉龙雪山@北京一“小可怜”景区,与天坛不相上下,门票仅1元却被人“遗忘”

- 怎样评价世界奇妙物语25周年中《箱》这个故事

- [水形物语The shape of water]这部电影为啥叫这个名字water有shape吗