文章图片

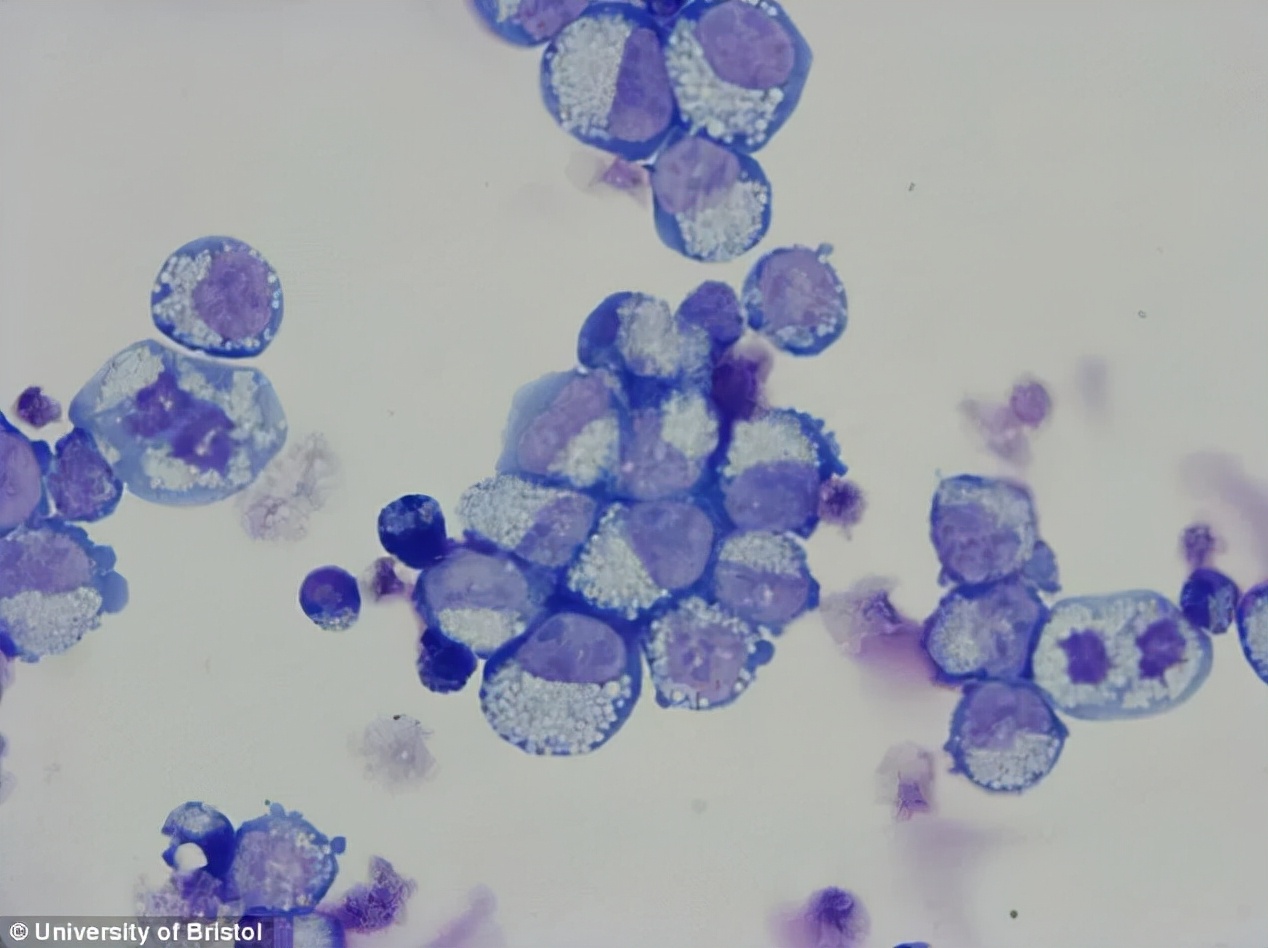

文章图片

血液对人体的重要性不言而喻 。

心脏的每一次跳动 , 都会带动着血液把人体需要的各种营养物质运输到各个组织细胞 , 再把组织器官代谢产生的废物 , 运输到肺部或肾脏 , 让它们能顺利地排出体外 。 在血液维持的这种平衡下 , 人体的各项身体机才能达到平稳 。

但总有一些突发情况会打破这种平衡 。 比如 , 一场意外、一场手术 , 当人体的血液大量流失 , 想维持身体机能运转 , 输血 , 就成了必要手段 。 在血库储备充足的情况下 , 迅速补充同血型人血当然是最佳选择 。 但在血库告急的时候 , 想救命 , 就绕不开“人造血” 。

前不久 , 我国科学家成功研发出了最接近人天然红细胞的“万用人造血” 。 而这项花费20年攻关的“人造血” , 成了全球独一份!

追寻人造血的那些年人造血 , 造的其实不是血 , 而是可以代替人血中输送氧气的血红蛋白 。 正是因为这个 , 在大部分情况下 , 我们看到的人造血都是乳白色 。

对人造血的研究 , 最早可以追溯到1933年 。 但说到人造血材料的发现 , 最初只是一个偶然——美国科学家利兰·克拉克在利用氟碳化合物溶液做实验的时候 , 一只实验小鼠不小心落进了溶液里 。 等克拉克手忙脚乱地把小鼠捞出来后 , 却发现小鼠不但没有被淹死 , 反而抖抖身上的溶液 , 活蹦乱跳地逃跑了 。

克拉克觉得很奇怪 。 按照常理推断 , 他觉得 , 落到里面的小鼠绝不可能生还 。 除非这种溶液可以为小鼠提供氧气 。

顺着这个思路 , 他针对这种溶液展开研究 。 发现里面的一种叫做二氟丁基四氢呋喃的物质含氧能力特别高 , 大约是水的20倍 。 换句话说 , 看似一杯满满的氟碳化合物溶液 , 其实里面融进了大量的氧气 。 这样一来 , 小鼠就算掉进去 , 也不会被淹死 。 有了这个发现 , 氟碳化合物溶液就被当做了第一代人造血材料 。

但随着研究的深入 , 人们很快发现了这种材料的弊端——它的颗粒物体积太大 , 注入人体后无法正常排出体外 。 长期沉积在人体器官里 , 会导致慢性中毒 。

于是 , 在这个基础上 , 科学家们研制出了第二代人造血材料——全氟萘烷溶液 。 这种材料的颗粒物体积很小 , 可以通过尿液和汗腺排出 。 只要在里面加入少量的全氟三丙胺再经过人工乳化 , 就能得到替代人体血红蛋白功能的“人造血” 。 随后 , 日本绿十字制药公司在这个基础上 , 又在里面添加了许多人体所必需的物质 , 把它命名为氟溶胶乳剂DA , 也就是我们第一个比较成熟的“人造血” 。

全球独一份 , 独在哪儿?“人造血”的好处有很多 , 除了易于保存、可以避免交叉感染之外 , 最重要的是使用方便——它不受血型限制 , 自然也不必提前做交叉配血实验 。 这在救命的紧急情况下 , 能节省很多时间 。 更何况 , “人造血”一旦进入人体 , 就可以达到100%运送氧气的作用 , 而人血进入人体后还需要等待24小时 , 才能100%恢复氧气运载能力 。

凡此种种 , 都让“人造血”成为科研领域一个非常热门的方向 。 怎么做出对人体副作用更小、功用更强大的“人造血” , 也一直是科学家们的追求 。

现在制备人造血 , 已经不局限于一种材料和方法了 。

2011年 , 法国巴黎第六大学研究人员已经可以从人体的外周血中提取造血干细胞 , 再利用造血干细胞在实验室中大规模培养红细胞 。 这种方法制备出来的红细胞不会携带艾滋病、乙肝等病毒 , 如果进入临床 , 可以大大保证医疗安全 。

胚胎干细胞或诱导干细胞可分化成血红细胞

此外 , 美国的一家医药公司也开始从天然血红蛋白中找思路 。 比如 , 从牛血中提纯牛血红蛋白再加工 , 试图提升“人造血”的各方面性能 。

但不管是最初的全氟化碳溶液 , 还是后来的干细胞、牛血红蛋白 , 都有各自的弊端 。

比如 , 干细胞造血法需要正常的捐献者 , 并且提取程序复杂 , 往往需要手术 。 虽然近几年发展起来的诱导多能干细胞技术有希望解决这些问题 , 但目前这部分还停留在实验阶段 。 而牛血红蛋白直接源自牛血 , 即便经过提纯 , 但从现有的实验结果来看 , 它的副作用发生率比常规输血要高出5% 。

推荐阅读

- 揭秘陶乐德事件:男子在拘留室离奇消失,难道平行时空真的存在?

- 青藏高原将停止增高,后果不可承受,我们却未感到危机

- 寻求气候变化的确定性:要多少才足够?

- 少见!今年十五的月亮,不是十六圆

- 科学家在大型强子对撞机上寻找难以捉摸的基本粒子

- 地球果真出了大问题?火山爆发后出现神秘现象,科学家紧急发声

- 简述相对论发展史:从伽利略到引力波

- 重磅!英美科学家对奥密克戎病毒11个最新判断!对全球意义重大!

- 15000年前海底金字塔被发现,科学家推测:中华文明前身是MU文明

- 人的气运竟然真的存在?科学家竟然已经证实!