农村俗语“七十三、八十四,阎王不接自己去”,有科学依据吗?

文章图片

文章图片

文章图片

我国是传承千年的农业古国 , 千年的农耕文化积累出无数的生存生活经验 , 也就是我们常说的“老话”、“俗语” , 或经验或教训皆是中华文明的瑰宝 。 农村有句俗语:“七十三、八十四 , 阎王不接自己去!” , 意思是说七十三岁或者八十四岁是老人寿命的两道坎 , 在很多农村老人看来七十三岁和八十四岁是两个“不吉利”的岁数 , 一旦达到这两个岁数 , 老人就开始紧张起来 。

在农村 , 老人们一般都很忌讳“七十三”、“八十四” , 一到这两个岁数 , 后辈子孙们就会给老人办一个大寿 , 意思为“冲喜” , 因此很多地方老人往往不办七十、八十大寿 , 而是改为七十三岁、八十四岁再大肆操办 。 在一些地区 , 在询问年龄的时候 , 老人们往往会刻意回避 , 一般会回答七十四岁或者八十五岁 , 意思是已经过了那道坎 。 在年轻人看来完全就是迷信 , 然而 , 老人们如此笃信 , 难道真有什么讲究吗?

众所周知 , 在科学技术如此发达的当代 , 科学能解释的事仍是有限的 , 如果说祖辈们口耳相传近千年的“老话”全属迷信可能也是武断的 。 千年中华文明可以说是一部孔孟之道的诞生、发展、传承史 , 几乎历朝历代的统治者都不约而同地选择推崇延续孔孟之道 。 有人说中国人没有信仰 , 其实中国人的信仰不是什么经也不是什么教 , 它是根植于中国人基因里的“天地君亲师”、“家国天下” 。

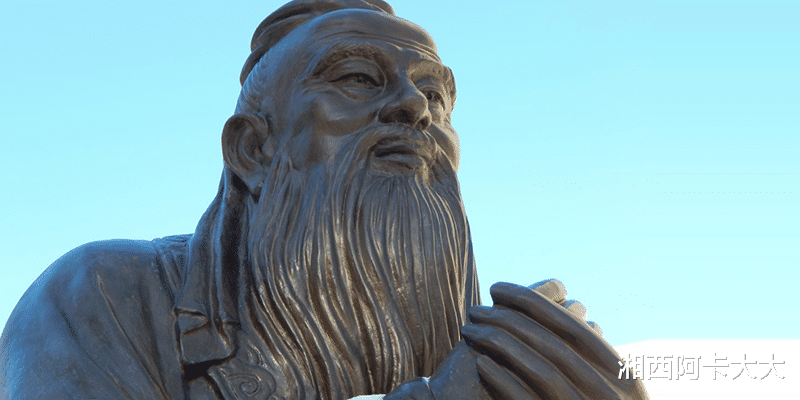

自古以来 , 中国人就有崇拜祖先的传统 , 中国人祭拜祖先敬畏先贤 。 “学而优则仕” , 近千年来几乎所有中国人都走过同样的科举路 , 而孔孟之道则是“必选科目” , 对于有着近千年耕读文化的中国人来说 , 孔子、孟子是不能逾越的圣人 。 而相传孔子寿数是七十三岁 , 孟子的寿数是八十四岁 , 圣人的寿数自然是避讳的 , 不是不可超越而是不能超越 。 据记载古时候活到近百岁的人也不少 , 七十三、八十四是对圣人的敬畏 , 只是年代久远 , 越传越偏离本意罢了 。

“人活七十古来稀” , 在物资条件和医疗条件极其落后的年代里 , 一个小毛病就足以致命 , 古时候的人均寿命极低 , 据资料记载直到解放初中国的人均寿命才达到35岁 。 由于缺衣少穿 , 根本谈不上医疗保障 , 很多人活动三四十岁就离世了 , 能活过六十的就算高寿了 。 对于绝大多数生活在社会底层的人来说 , 沉重的赋税、辛苦的劳作更压的人们透不过气来 , 能长寿的更是凤毛菱角 , 七十三、八十四也许只是望川兴叹 。

在人均寿命较低的年代里 , 老人活到七十三岁也许已经经历了多次白发人送黑发人 , 其中的心酸与伤痛也许只有自己懂 , 如果还要活到八十四岁 , 周边的人来来往往 , 其中的孤独落寞更是无以言说 。 在医疗条件落后的情况下 , 人老了也必是一身病痛 , 艰难度日亦是受罪 , “七十三、八十四 , 阎王不接自己去!”谁说不是老人真实的想法呢?

“七十三、八十四 , 阎王不接自己去!”与其说是迷信 , 不如说是千年农耕文明的智慧结晶 。 现代医学表明 , 人类的生命活动存在周期 , 且有相应的高潮和低谷 , 随着年龄逐渐增大周期反应越大 , 而七十三、八十四正处在周期的低谷 , 有调查现实在七十三岁和八十四岁离世的人确有比七十岁以上离世的人稍多 。

随着生活条件和医疗条件的不断提高 , 我国人均寿命持续提高 , 1949年35岁、1957年57岁、1981年68岁、2018年77岁 , 相比于建国初已经上升了一倍有余 , 国人的寿数正逐步提高 。 然而随着社会的发展 , 离乡打工的人越来越多 , 大部分农村老年人正忍受着“空巢”、孤独 , 没有了天伦之乐的高寿又有什么意义 , 也许活的只是寂寞!

【|农村俗语“七十三、八十四,阎王不接自己去”,有科学依据吗?】本文章由阿卡大大原创发布 , 文章内容仅代表个人意见 , 说农村聊农业 , 欢迎关注留言讨论 。

推荐阅读

- 老虎作为“百兽之王”,凶猛威武,为何交配时间却不超过1分钟?

- “男孩失踪案”始末:七个孩子共同守护的死亡秘密,竟是弥天大谎

- 真的存在“布罗肯幽灵”吗?那个隐藏在云雾中的巨人,到底是谁?

- 考古发现6000年前的“12吨粮食”,够“河姆渡人”吃好几年,却引出一段笑谈

- 百万奔驰停在消防通道,一顿饭后被射成“刺猬”,网友:射得好

- 从大自然中汲取灵感,突破性的“细胞流体”技术可能会产生广泛的影响

- “九星连珠”后地球会怎样?科学家已测出时间,距上次刚好1000年

- 真棒!除夕夜最感人的瞬间,小女孩陪消防员爸爸一起站岗,网友“备孕生女儿”

- 富二代健身与女教练“发生关系”,事后索赔3000万!看完教练照片:真值了!

- 男子摇到“00000”车牌,手指挪开多一点,身价损失100万