文章图片

文章图片

文章图片

天文学家提丢斯(Titius Johann Daniel)在1766年发现 , 当时太阳系中已知的六颗行星(天王星与海王星在那时还未被发现)与太阳的平均距离很有规律 , 并总结出了一个简单的公式 , 即:“L=(n+4)/10” 。

提丢斯指出 , 如果将上述公式中的n分别赋值为“0、3、6、12、24、48、96……”(从第二个数开始为等比数列) , 就可以依次得出太阳和各大行星之间的实际距离非常接近的结果(单位为天文单位) , 具体表现为 , 水星、金星、地球和火星的n值分别对应为“0、3、6、12” , 得出的结果就分别为0.4、0.7、1、1.6(天文单位) 。

而将n分别被赋值为“48”和“96”时 , 其计算结果也与木星和土星的实际情况基本相符 , 而唯独“24”这个值却没有对应的行星 , 因此提丢斯提出了一个假设 , 那就是在木星和火星之间 , 应该存在着一颗行星 , 而根据上述公式的计算 , 这颗行星与太阳的平均距离应该是2.8天文单位左右 。

1781年 , 天王星的发现再次印证了提丢斯提出的规律 , 因为天王星在上述公式中的n值应该为“192” , 计算结果为19.6 , 而实际上 , 天王星与太阳的平均距离约为19.2天文单位 。 从此之后 , 提丢斯提出的假设就得到了天文学家们的重视 , 他们纷纷将目光聚集在距离太阳2.8天文单位的这片区域 , 并试图找到提丢斯预言的那颗行星 。

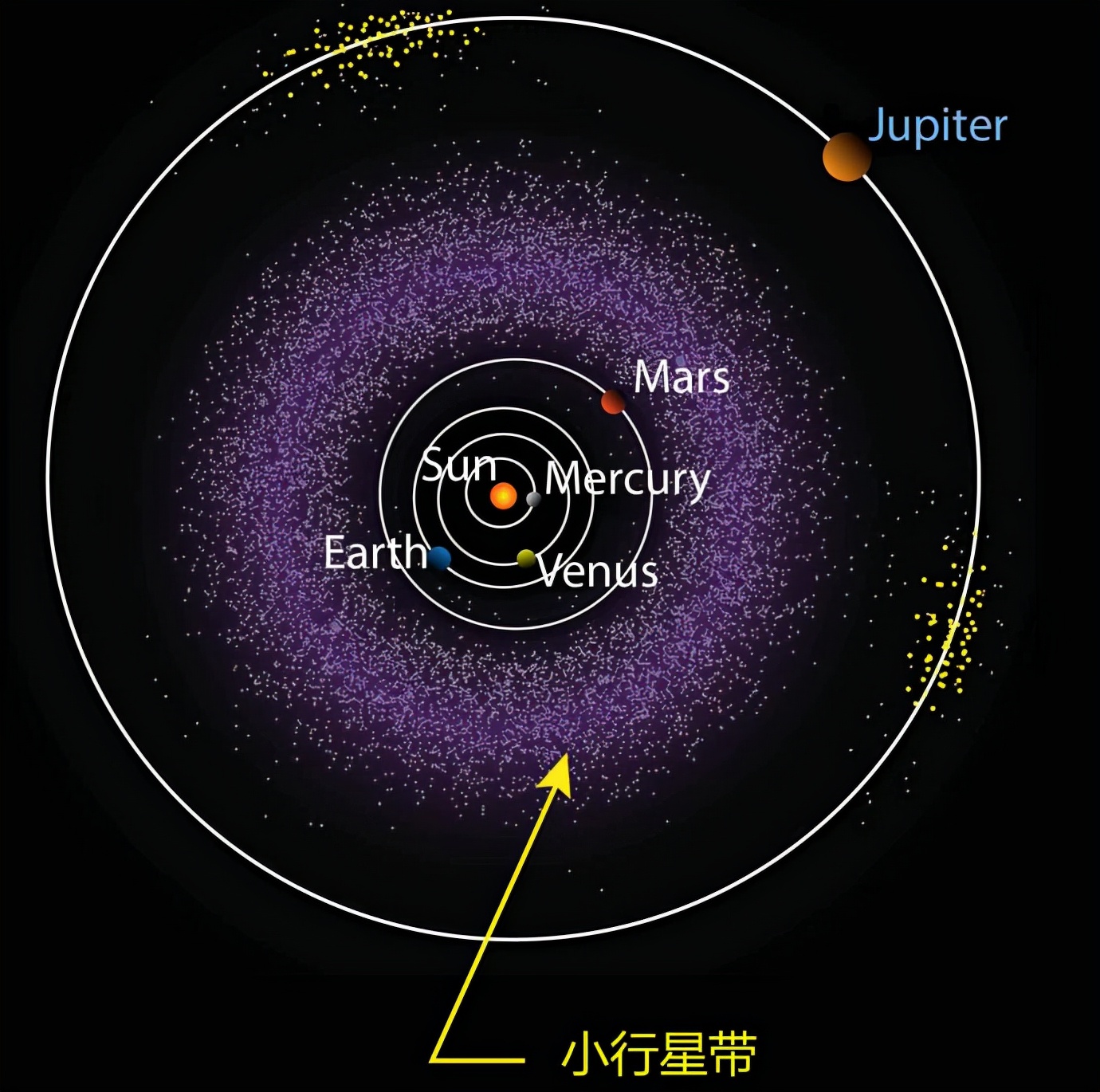

后来的事大家也知道了 , 在这片区域中只有一个由大量小行星组成的“小行星带” , 并没有什么行星 。 那么问题就来了 , 木星和火星之间为何会有一大堆小行星呢?一个合理的推测就是 , 它们会不会是行星的残骸?

想象一下 , 在这片区域中本来应该有一颗行星 , 但却因为某种原因爆炸了 , 而这颗行星的残骸 , 最终就形成了一大堆小行星 。 由于这种推测合情合理 , 因此在过去的很长一段时间里 , 人们普遍都对此表示认同 , 人们还将这颗行星命名为“法厄同星” 。

然而随着天文观测水平的不断提高 , 人们渐渐发现 , 上述假设极可能不成立 , 一个最直接的证据就是 , 位于木星和火星之间的那些小行星 , 其化学成分存在着明显的差异 , 很明显 , 如果它们真的是行星的残骸 , 就不可能出现这种情况 。

那这些小行星到底是从何而来呢?对于这个问题 , 目前科学界的主流观点认为 , 这主要是木星造成的 。

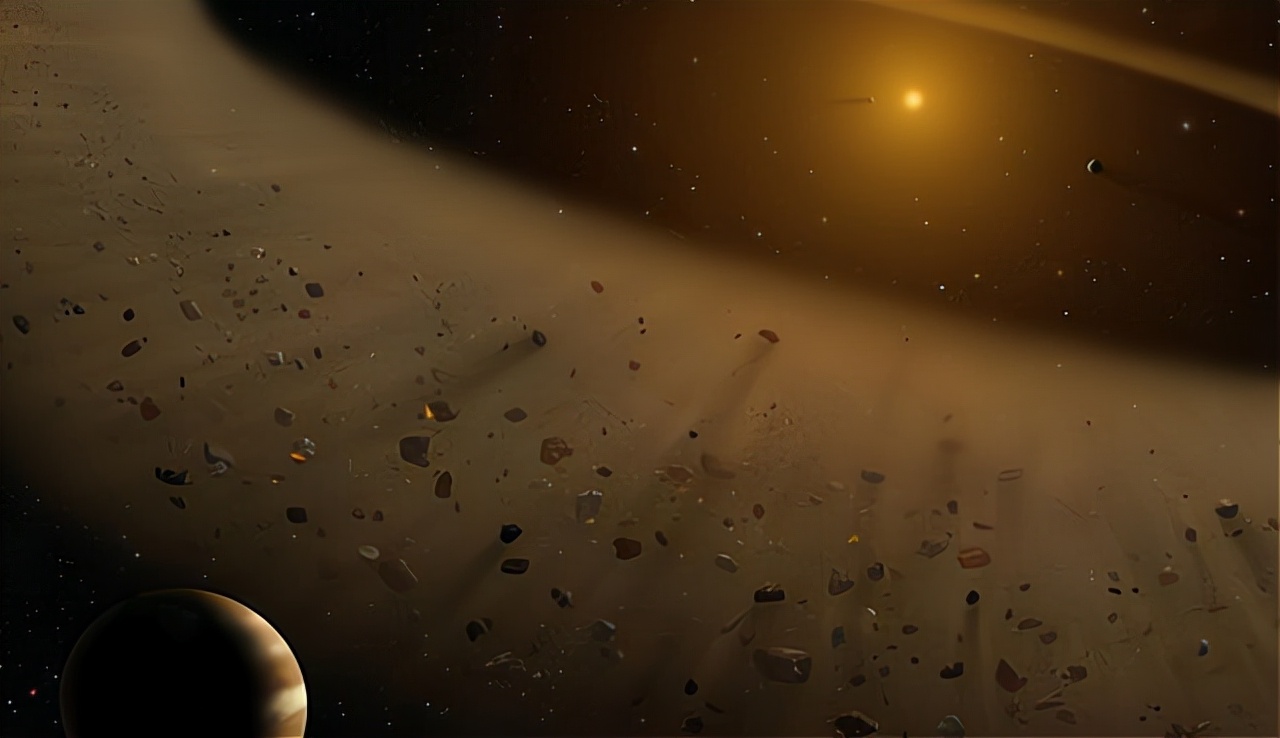

该观点认为 , 我们的太阳系诞生于一片原始星云的引力坍塌 , 在这片星云的坍塌过程中 , 物质不断地向星云的引力中心聚集 , 并最终形成了太阳 , 而星云的残存物质又在太阳周围形成了一个盘状结构 , 这被称为“原行星盘” , “原行星盘”内的物质不断碰撞和吸积 , 最终形成了太阳系中的各大行星 。

由于木星形成的位置刚好位于太阳系的“雪线”之外 , 因此木星就能够大量吸积来自太阳系内侧的挥发性物质(因为这些物质过了“雪线”之外 , 就会凝结成固体) , 从而迅速成长 , 当它的质量达到一定程度后 , 就具备足以束缚住氢和氦的引力 , 从此之后 , 木星就一发不可收拾 , 很快就成为了太阳系中最大的一颗行星 。

从“原行星盘”内的物质分布来看 , 在木星和火星之间应该会形成一颗行星 , 然而木星的迅速形成却阻止了这种情况的发生 , 在它的引力作用下 , 那些原本应该形成行星的物质始终无法凝聚成足够大的天体 , 最后就只能形成一大堆小行星 。

值得一提的是 , 科学家还推测 , 在原始木星形成之后 , 太阳系的“原行星盘”并未完全消失 , 在这种情况下 , 原始木星就会因为与“原行星盘”中的物质交换角动量而损失机械能 , 进而沿着一种螺旋形的轨道向太阳“坠落” , 不过在土星的形成之后 , 又与木星形成了一种特殊的轨道共振 , 将木星“拉”了回来 。

也就是说 , 在太阳系形成之初 , 木星曾经在距离太阳更近的区域“逛”了一圈 , 由此带来的结果就是 , 太阳系内侧的那些本来应该形成行星的物质出现了一定程度的减少 , 而这也是太阳系中没有超级地球的原因 。

推荐阅读

- 地球冷却速度远超预期!或成为第二个火星,人类应该何去何从?

- 为人类敲响警钟!57000年前的尸体重见天日,史前生物现身引发关注

- ?了解更多关于俘获离子量子计算的详细信息

- 太阳或将进入“冰河时代”,科学家真的要用核弹引燃木星?

- 太阳系有三处“异常”被发现,科学家:可能和外星文明有关系

- ?关于多普勒摆动的介绍

- 人类已经被困在了太阳系:除了光速之外,氧气也是一个限制因素!

- 土壤农业化学家朱兆良院士逝世

- 这是咋了?继小行星拦截后,人类又造出曲率气泡有望超光速飞行?

- ?科学家研究发现,全球磁场强度损伤了9%,地球将来会变成火星?