【寒武纪鳃曳蠕虫借壳寄居行为首次揭示】

文章图片

科技日报记者 赵汉斌

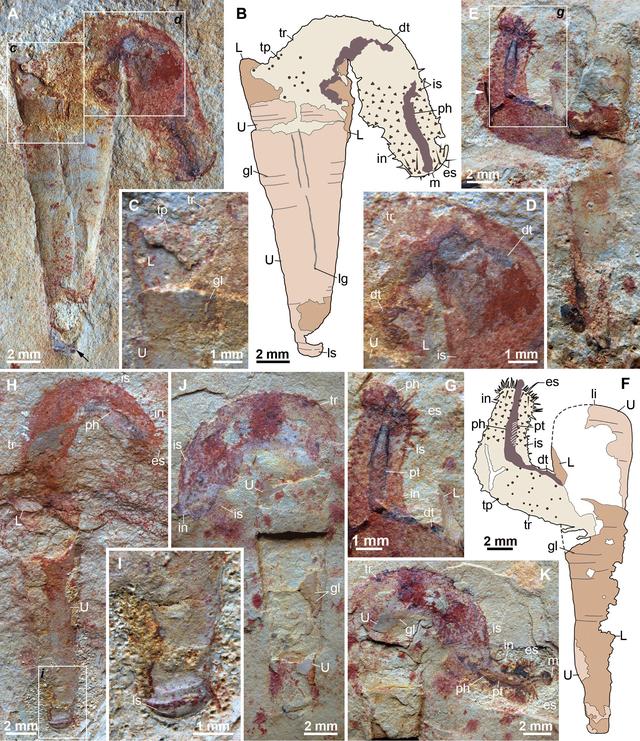

当地时间11月8日 , 美国《细胞》出版集团子刊《当代生物学》在线发表了云南大学古生物研究院张喜光、杨杰研究团队题为“寒武纪借壳‘隐居’生活的鳃曳蠕虫”论文 。 这一研究 , 首次证实鳃曳动物的寄居行为 , 也是此行为模式迄今已知最早的化石记录 , 拓展了人们对寒武纪群落生态系的认知 。

化石记录了鳃曳类蠕虫的寄居生活方式

寄居行为 , 是指占据并生活于其他生物外壳的习性 , 可出现在不同动物类群中 , 包括广为人知的寄居蟹、原足目甲壳动物、福氏虫属环节动物和倭革囊星虫 。 其中大多偏向寄居腹足类贝壳 , 有的也会住在多毛类或有孔虫建造的管子或掘足类贝壳中 。

鳃曳类蠕虫生态复原图(张志谦画)

距今约5.3亿年的“寒武纪大爆发” , 标志着主要动物类群的迅速多样化 。 随之增加的生态系统复杂性 , 被认为加速了这种演化辐射 。 但即使是在特异埋藏的布尔吉斯页岩型生物群中 , 有关寒武纪类群生态模式的直接证据仍然极稀少 。

在昆明禄劝寒武系第4阶兴隆村剖面的地层序列上部 , 研究团队采集到了关山生物群大古油栉虫带的4枚鳃曳类蠕虫 , 每一个体的后部均掩藏在一软舌螺体壳中 , 且虫体直径略小于软舌螺体管 , 表明这种蠕虫曾挑选软舌螺空管并“隐居”其中 , 以躲避捕食者 。

“寄居行为在现代生态系中广泛存在 , 但最早的化石记录以往仅追溯到大约近2亿年前早侏罗世 , 与‘中生代海洋革命’的时间一致 , 而后者以高强度捕食为特征 。 ”张喜光教授介绍 , 寄居生活习性在大约5亿年前寒武纪早期的出现 , 连同近年报道的寒武纪早中期生物如偏利共生、窃食寄生和内共生等各种依存关系 , 表明早期复杂的生态系统可能比过去认为的更具现代性 , 即“寒武纪大爆发”可能以急速复杂化、捕食强度递增的生态系统为鲜明特征 。

(图片均由云南大学提供)

编辑:张琦琪

审核:岳靓

推荐阅读

- 霸王龙是否有羽毛?其实你印象中的古生物形象,大部分都是错误的

- 活了4亿多年,地球上唯一的蓝血生物,能救人却救不了自己

- 河南:弟弟冒雨跟婚车,流泪送姐姐出嫁,网友:一家人变两家人

- 未来人类是进化还是退化?科学家:化石已经给了我们答案!

- 既然琥珀能保昆虫万年不腐,古人为何不用琥珀来给尸体做防腐?

- 十元红包引发惨案,除夕夜七名男子因抢红包约架,五人被判刑

- 人和猩猩能有后代吗?前苏联5名女性挺身而出,结果却很现实!

- “满脑都是大便!”不是骂人的话了,科学家真在900万年前鱼头骨中,发现数百化石粪便颗粒

- “史前文明”多次出现,“进化论”或被推翻?考古界又发现新证据

- 帝王鳄:电影中的巨鳄是否存在?撒哈拉沙漠的巨大化石已给出答案