文章图片

文章图片

文章图片

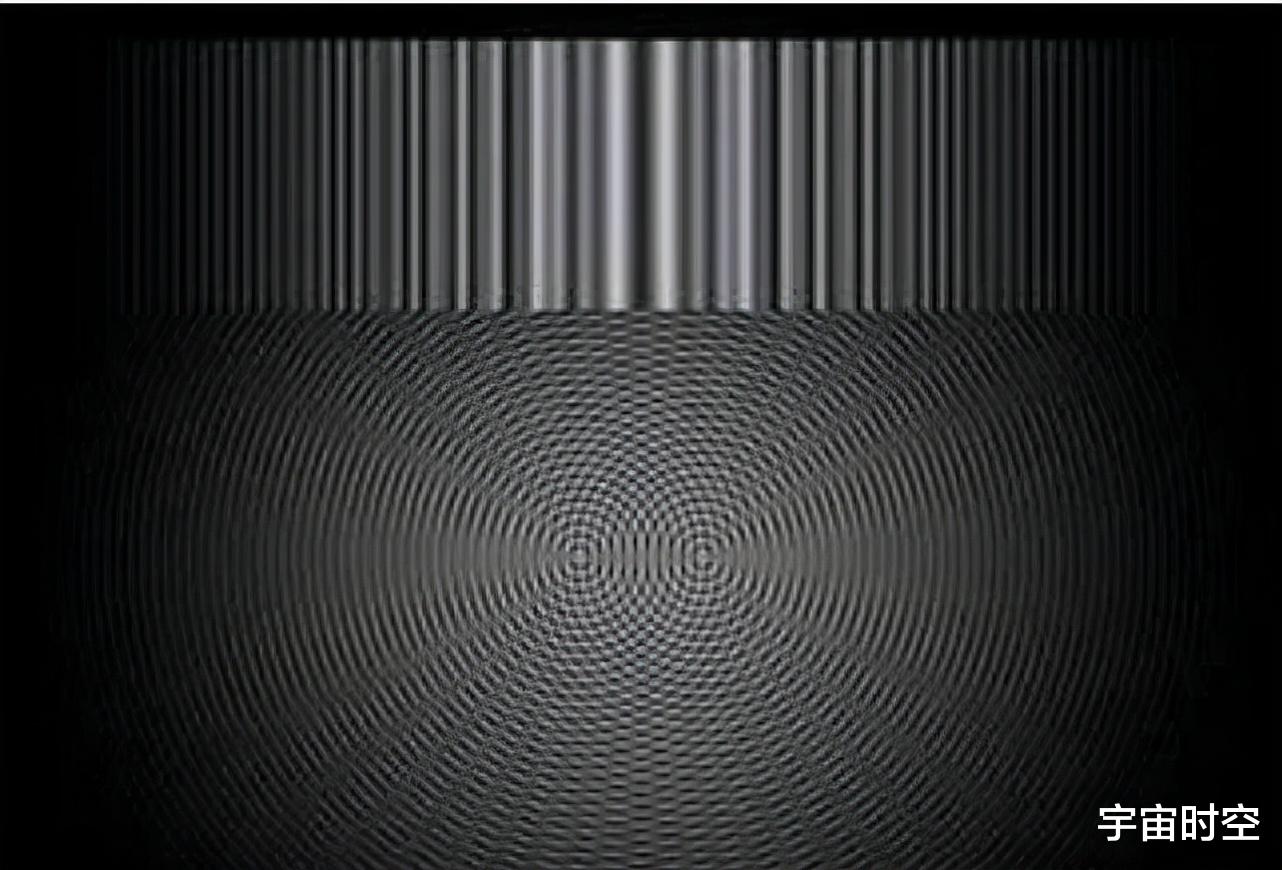

两百多年前的托马斯杨干涉实验 , 向世人证明光是一种波而不是一种微粒 , 这个实验非常有力地证明了光具有波才具备的自我干涉性质 。

光因为是一种波 , 所以在通过双缝之后 , 会发生干涉现象 , 从而在屏幕后面形成明暗相间的条纹

这个实验在它被发明的一百多年后 , 成了整个物理学的中心 , 甚至成了现代量子物理学开端的标志性实验 ,

爱因斯坦的观点认为光是由一个个的“光量子”(简称“光子”)组成 ,

这些光子聚集在一起 , 表现出波的特性 , 但是单独来看 , 它又具备粒子性 。 这就是“波粒二象性” 。

换句话说 , 光既是粒子 , 又是波 。

光既是粒子又是波 , 你在读到这句话的时候不感到奇怪 , 是因为你对“波”和“粒子”并没有感性认识 ,

但是如果说“ XX既是猫又是狗”

“XX既是石头又是金子”

“XX既是活的又是死的” , 你一定会大声说“荒谬”“脑子坏掉了吧” 。

在上世纪初 , 许许多多物理学家听到“光既是粒子又是波” , 与你听到“XX既是猫又是狗”时感到荒谬是一模一样的 。

在物理学家的眼里 , 波就是波 , 粒子就是粒子 , 两者截然不同 。

比如说水波吧 , 水分子的上下振动引发了波纹 , 这个波纹只是表示能量的传递 , 并不是一个真实的客观实在的物体;

再比如说声波 , 也只不过是空气分子振动形成的而已 , 除了空气分子和传递的能量外 , 再也没有别的什么东西 。

水波和声波都不可能是一个个实实在在的小球在水中、空中飞来飞去 。

然而随着各种各样的实验被设计出来 , 随着理论物理研究的深入 , 物理学家们终于开始接受 , 原来波的产生并不是一定要有介质 , 以太是不存在的 , 在真空中光波也能转播 ,

而且光波中真的含有数量无比巨大的光子 , 单个光子的行为看起来就像是一个经典粒子的行为 , 但是聚集在一起 , 就形成了波 。

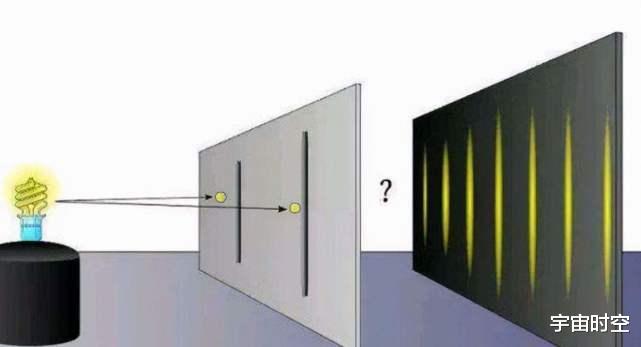

当这个观点被越来越多的物理学家接受的时候 , 突然有人站出来问了一句:“那么请问 , 在双缝干涉实验中 , 单个光子到底是通过了左缝还是右缝呢?”

很快 , 物理学家们都意识到 , 这下好了 , 物理学的真正麻烦来了

这个普普通通、简简单单的问题到底意味着什么?是什么力量使基础理论物理中经典世界观陷入了万劫不复的深渊呢?

让我给你详细解说这个问题对物理学家们造成的震撼 。

一束光如果只通过一条狭缝 , 那么在屏幕上不会产生干涉条纹;

如果通过两条狭缝 , 则会产生干涉条纹 。

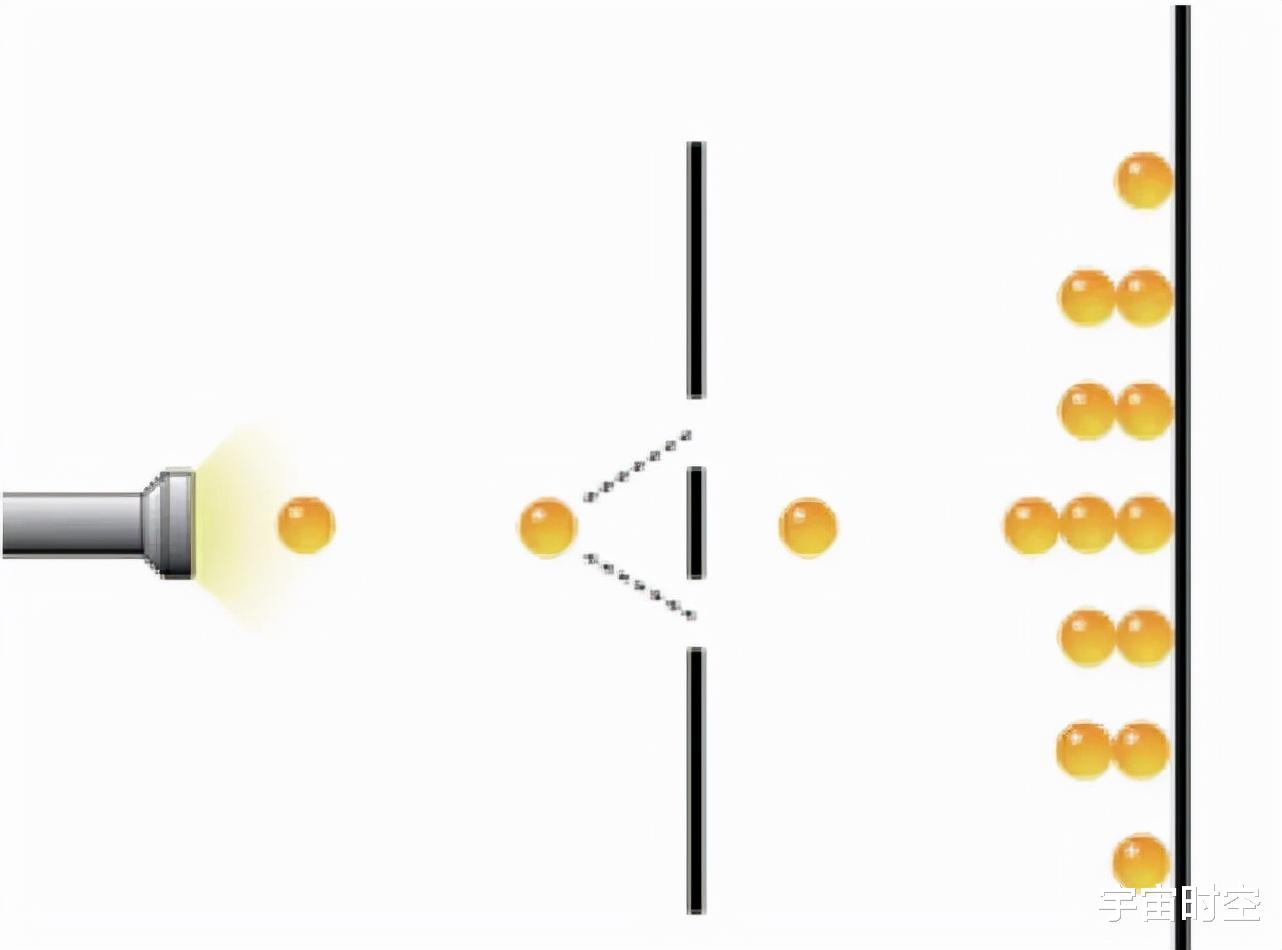

请你想象一下 , 假如我们把一束光看成是由亿亿万个光子聚合而成 , 每一个光子就像一个小球

(当然光子并不是一个小球的形状 , 只是打个比方 , 并不影响我们探讨) ,

当其中一个光子遇到了狭缝的时候 , 按照我们朴素的观念 , 这个光子要么通过左缝 , 要么通过右缝 , 二者必选其一 。

但问题是 , 当一个光子通过左缝的时候 , 它是怎么知道还有另外一条右缝的存在的呢?

光子只是一个无生命的小球 , 它可不像人 , 在快飞到狭缝的时候用眼角的余光扫一眼就知道边上是否还有一道缝隙 ,

如果看到还有一道缝我就这么飞 , 如果没有另外一道缝 , 我就那么飞 。

你可能还没听懂 , 没关系 , 我来画图讲解 , 这个事情我必须要喋喋不休地说到你完全听明白了才能罢手 , 这事关整个量子物理学的理论根基 , 绝不能含糊过去 。

现在我们先在平面上开一条缝 , 看看如果只有一条狭缝的情况下 , 光子会怎么通过这条单缝:

光子通过单缝时 , 随机落在屏幕后面的一片区域内

如果我们做一个简单实验 , 很容易就发现这是所谓光的“衍射”现象 , 一束光通过一条狭缝照在后面的屏幕上 , 会形成一片光亮区域 , 离狭缝越近的区域越亮 , 离狭缝越远的区域越暗 。 上面这幅图中我们用了一种很直观的比喻 , 把光子看成一个个小球 , 它们通过一条狭缝后 , 并不是走直线 , 而是根据概率分布在屏幕上 , 中间多两边少 。

推荐阅读

- 简述相对论发展史:从伽利略到引力波

- 除了黑洞还有白洞?爱因斯坦:白洞是黑洞的反演,能穿梭时间

- 50亿光年外,天文学家发现星系一分为二,爱因斯坦又对了?

- 平行宇宙理论是否支持回到过去?——霍金时间派对番外篇 原创

- 4维空间存在?德国数学家已证明,进入4维空间后人会变成什么?

- 太阳系或许不会被“降维打击”,但实际情况可能比这更糟

- 英国“毒王”:排泄物要收集起来,死后尸体装进半米厚的铅棺深埋

- 对称揭示了全息宇宙的线索

- 我国将造新一代“观天神器”爱因斯坦探针,超强视力可让黑洞现形

- 亮度是月球8倍!原定2020年升空的人造月亮,怎么没消息了?