新华社北京3月4日电(采访人员姬烨 王梦 汪涌)一起来畅想未来 , 国家体育场“鸟巢”举办一场重磅活动 , 基于人工智能的最优交通解决方案可以应对大活动交通瘫痪或大范围交通管制的问题;冬奥赛事期间 , 自动驾驶、自主泊车不再稀奇;“云转播”技术将大大减少转播车和相关设备的高昂投入;来北京的城市访客通过“冬奥APP” , 可以一键获得吃住行游购娱等所有城市服务……

文章图片

国际奥委会官网图片

在北京2022年冬奥会和冬残奥会的筹办过程中 , 与场馆和基础设施建设、赛事组织、赛会服务、场馆运行等并行的 , 还有一个与百姓生活息息相关的领域——科技冬奥 。

在5G移动互联、云计算、大数据、卫星导航、人工智能等技术创新环境支撑下 , 智能时代的城市生活是什么样子?科技冬奥的目标 , 正是通过冬奥筹办 , 为世界探寻更好的未来城市生活解决方案 , 实现对人友好、对环境友好、对产业友好、对社群友好的人类城市生活永续目标 。

“科技冬奥的理念是:冬奥 , 智能新时代 。 ”科技冬奥领导小组工作组成员常宇在接受新华社采访人员专访时说 。

2008年奥运会留下了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的宝贵遗产 。 如今 , 科技冬奥项目与当年的科技奥运有何区别?

常宇说:“2008年的科技奥运 , 更注重通过奥运会把我们的科技创新成果展示给世界 , 希望能够获得世界对中国的认可和赞许 。 而经过这些年的发展 , 科技冬奥的最大不同是 , 我们不再仅仅想通过奥运平台向世界展示某一个新技术 , 或者能为奥运举办做出一些贡献 。 而是在想 , 奥运会能带给我们什么 , 或者我们如何通过奥运会推动创新 , 最终惠及城市运行、产业发展和百姓生活 。 ”

文章图片

一列复兴号高铁列车穿过京张高铁居庸关隧道(2020年10月6日摄) 。 新华社采访人员鞠焕宗摄

“从2008年时的‘证明自己’ , 到如今通过奥运会这样一场备受关注的、重要的多边国际交流活动 , 来展现未来人们的生活是什么样子 , 来探索奥运会如何惠及我们的百姓生活和产业发展 , 这展现了我国在科技创新方面的成熟心态 , 也是我们开展科技冬奥工作非常重要的出发点 。 ”他说 。

目前 , 科技冬奥正在就与冬奥相关的基础设施建设、绿色环保、智慧服务、转播技术以及人工智能等多方面进行研发、测试和应用 , 力图以“智能建筑、智能交通、智能转播、智能装备”等亮点 , 共同组成对“冬奥 , 智能新时代”的创新思考和解决方案 。

文章图片

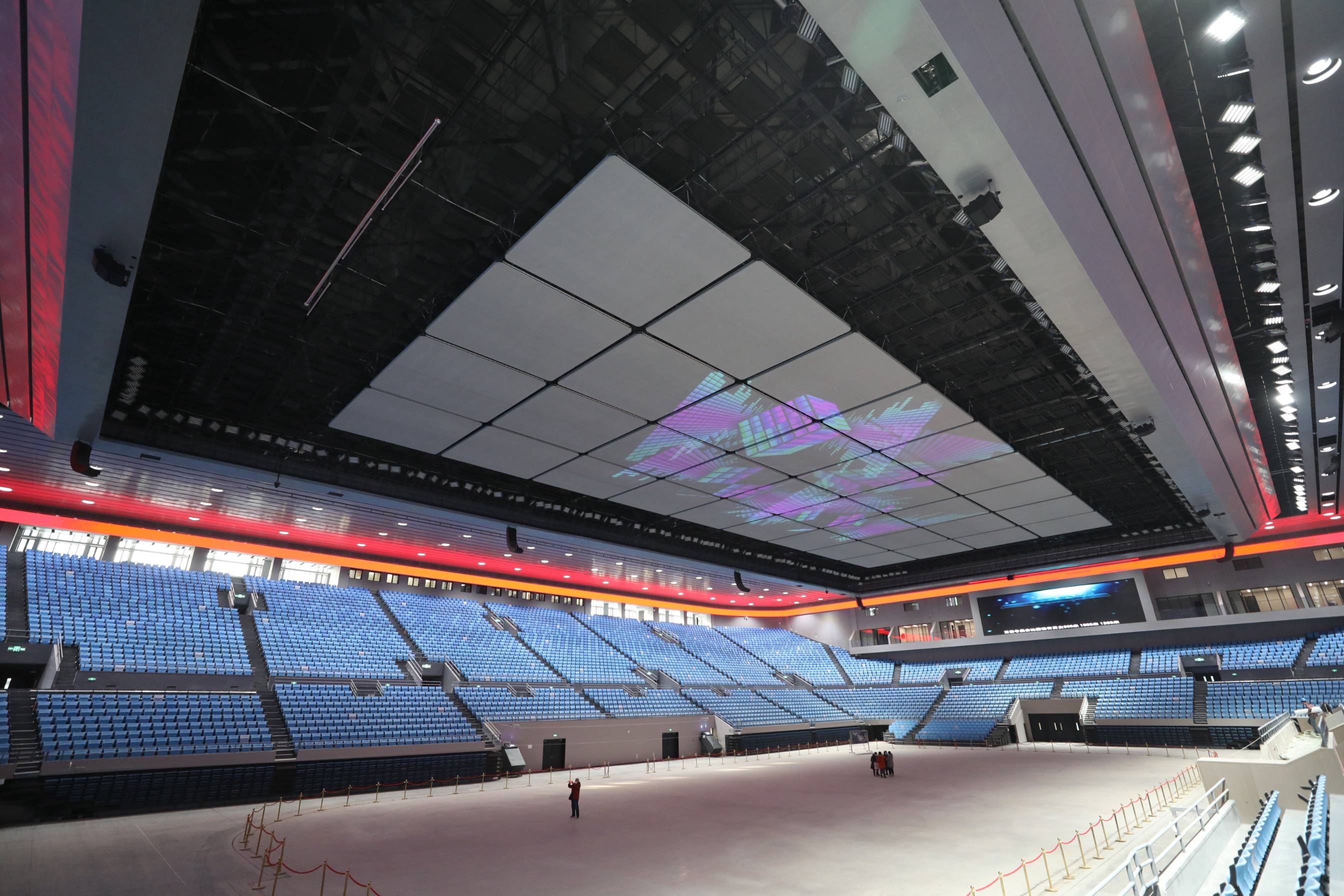

2020年12月26日 , 改扩建后的首都体育馆内景 。 新华社采访人员张晨霖摄

上月 , 冬奥雪上项目测试活动展开 , 北京冬奥组委运动会服务部部长于德斌介绍说:“我们把科技与冬奥相结合 , 比赛实现了方舱CT与医院间诊断信息的时实传送 。 在患者到达之前 , 医院已经准备好了医疗队伍、设备等 , 为抢救生命争取了时间 。 ”

与此同时 , 气象变化是北京冬奥会赛事成功举办的关键性因素之一 , 天气的走向将核心赛区与交通、道路、医疗救援等外围服务保障工作紧紧相连 。 如今 , 已初步实现空间上百米级、时间上分钟级的精准气象预报 。

文章图片

北京冬奥会张家口赛区气象中心 。 新华社采访人员王梦摄

在“鸟巢” , 采访人员看到 , 一个“复刻”这座体育场的数字孪生操作系统已经初具规模 , 这个“数字化的鸟巢”正是智能建筑的一个探索 。 未来 , 通过把国家体育场数字模型化 , 可动态采集设备的运行情况、环境变化、人流聚集疏散情况 。 还可让数字建筑与未来城市交通系统更好地融通 , 包括地铁和公交排班、周边道路疏导等 , 从而形成基于人工智能的最优解决方案 , 改变之前那种大活动交通瘫痪 , 或者很大范围交通管制的情况 。

文章图片

市民在张家口市区准备乘坐氢燃料电池公交车出行 。 新华社采访人员杨世尧摄

在绿色环保方面 , 氢能源汽车的研发将在科技冬奥中得到展示 。 目前 , 具有中国技术特色、国际先进的氢燃料电池客车已经实现零下30摄氏度极寒环境下的储存和冷机启动 , 以及开启暖风空调场景下300-450公里的长续驶里程 。 这些车辆在服务场景多、气候条件差、道路情况多变的冬奥会进行示范应用 , 将对全世界氢燃料电池汽车发展产生影响 。

在智慧服务方面 , 科技冬奥正在整合“冬奥APP” 。 这个APP可满足一个外国人来到中国后 , 在参加奥运会或者工作期间的几乎所有需求 。 未来 , 这款APP有望成为北京面向城市访客的窗口 。

在冬奥筹办中 , 各个业务领域需要围绕场馆布局图进行规划设计 , 而场馆仿真系统则将奥运会传统规划设计中的二维场馆数据转化为动态化、参数化的三维数据 , 展现出数字时代奥运筹办的新变化 。

文章图片

国际奥委会官网图片

比如 , 疫情之前 , 奥林匹克转播服务公司就开始探讨利用场馆仿真系统来选择转播机位 。 疫情暴发后 , 国际旅行受限 , 用户可通过移动终端在本地和云端对场馆三维数据进行查看 , 实现“远程踏勘”“远程选点” , 提供极大便利 。

在转播技术方面 , 云转播把传统必须集中到一个地方的转播拆解成三个环节:前端信号采集 , 云端编辑处理 , 导播制作环节 。 实现了转播设备云端化和人员服务远程化 , 减少了昂贵的转播车和相关设备的投入 。 此外 , 运用VR的交互式多维度观赛体验可以让冬奥观众自主从不同角度和位置观赏冰雪运动比赛 。

文章图片

北京冬奥组委供图

“未来一年 , 是科技冬奥探索的攻坚期 。 我们希望因冬奥会产生的特殊场景的技术创新、模式创新 , 能够引领北京作为‘双奥之城’在新的数字化时代的发展 , 能够惠及数字化时代下在这里生活的每一个普通人 。 ”常宇说 。

文字编辑:丁文娴

新媒体编辑:周欣

签发:梁金雄

新华社国际传播融合平台出品

【奥运会|走近冬奥|冬奥,智能新时代——科技冬奥将如何改变我们的生活?】版权归新华社所有未经许可不得转载

推荐阅读

- 浦峰|冬奥纪实8k超高清试验频道开播,冬奥结束后转入常态化运转

- 娱乐性|新华全媒+|探秘冬奥会“黑科技”:当冰壶遇上人工智能

- 建设|5G信号全覆盖,冬奥会各赛区通信基础设施建设全部完成

- 冬奥|冬奥倒计时40天保障大屏点亮 科技创新助力冰雪盛会

- 太阳轨道|冬奥会奖牌里 蕴含着古老的天文知识

- 天文学|带领孩子走近科学

- 王绶|带领孩子走近科学

- 刘利达|河北涿州:标线胶带产品铺上冬奥会专用道

- 冬奥|【冬奥问“冀”】冬奥供电保障指挥平台有哪些“智慧基因”?

- 技术|【冬奥问“冀”】为什么说观众在观赏冬奥会时也能感受到高科技?