文 | Karakush

这个春天 , 自动驾驶似乎离人间又近了一点 。 华为异军突起带起一波节奏 , 老怪们也按耐不住寂寞纷纷出头 , 盛世如荼 。

上周 , 我去到北京亦庄 , 又体验了一下小马智行(Pony.ai)的自动驾驶 。 这家国产自动驾驶创业小强深耕Robotaxi(自动驾驶出租车) , 如今宣布扩大旗下的服务规模 , 在北京覆盖经济技术开发区150平方公里的核心运营区域 。

“平方公里”是要高亮的概念 , 以区域为单位 , 代替了之前以路段为单位的说法 , 被视为“进入下半场”的一个信号 。 全域包括约150个站点 , 运营时间从8:30持续至22:30 , 不论早晚高峰 , 晴雨并蓄 , 沙尘暴也兼容 。

此前 , 小马智行已经在广州南沙区开通了同款服务 , 覆盖300平方公里 , 包括高铁站、港口码头等交通枢纽 , 政务中心、体育馆等公共设施 , 以及重点的商业中心和居住区;并计划好下一步将在上海(嘉定)启动 。 此外 , 他们在美国加州尔湾和弗里蒙特也有开展 。

文章图片

我在亦庄格兰云天酒店附近小小地绕了一圈 , 很遗憾没碰上特别的考验 , 但可以粗粗领略到路线的挑战 , 比如有较为复杂的路况 , 并不轻松的车流 , 以及一些不规范混行的情况 。 车上有安全员 , 而全程无接管 。

老实说 , 感觉和上次在上海金桥的华为体验(《华为自动驾驶:被撩八百遍依旧烫嘴的大国重器》)差不多 , 只是全程更丝滑一些 , 没有冲冲的重刹 。 不过这么说恐怕双方都会不大乐意 。

小马会觉得自己被降维了 , 按级别Robotaxi好歹也是L4的技术 , 和“人机共驾”为前提的技术不可同语;华为也会觉得自己被低估了 , Huawei Inside车型计划年内交付 , 马上将有朋友为它买单上路 。

相比之下 , 小马乃至所有Robotaxi的商业化都还得再等——很久 。 目前小马家的Robotaxi服务 , 其实相当于公测体验 , 普通群众如想使用 , 须在下载APP之后填写调查问卷申请邀请码 , 才好在指定区域(北京亦庄、广州南沙、和上海嘉定)安排行程 。

这挺符合路人们对Robotaxi的印象:在新闻里吼过八百遍“未来已来”的科幻 , 实际上不是在“测试”就是在“示范”——换句话说 , 好像很牛B , 但没个锤子用 。

距离革命成功还有八百条街?

Robotaxi一度是走在潮流之巅的项目 。

2016年 , 业界就出现了第一批对外开放的试验性小车队 。 概念很骚 , 资本爱撩 , 几个头牌大佬疯狂起势:Waymo从谷歌独立出来 , 通用把Cruise收购进去……包括小马智行也是在这一年成立的 。

然而商业化的进度条要远长过心理预期的保质期 。 2018年开始业界几个落地计划跳票之后 , 就没什么质的飞跃 。 和商业化沾上关系 , 都是等到去年10月 , Waymo终于在亚利桑那州Chandler市向普通群众提供没有安全员的Robotaxi收费服务 。

划线的这两条是够得上初级商业化门槛的关键指标 。 你可以很长时间不挣钱 , 但是至少要贴靠真实应用的模型 。

Robotaxi就是要“无人” , 而无不无得上得看政策 。 国内一些地方在逐步放开 。 比如自今年1月以来 , 在深圳坪山区 , AutoX就在向公众开放没有驾驶员/安全员的Robotaxi服务 , 这是国内首个真正“无人”的Robotaxi 。

各地的管理方案会差很多 。 北京到去年底才首次允许在公开道路上进行无人化的自动驾驶测试 , 百度Apollo拿到了首批5张无人化路测(第一阶段)的通知 。

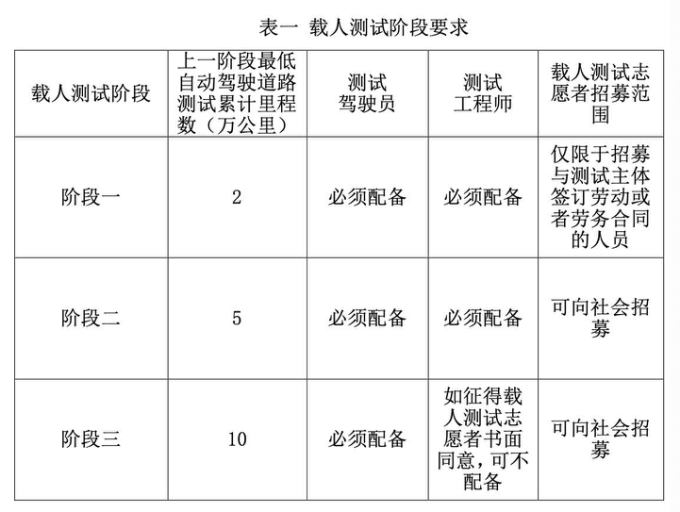

【测试|自动驾驶出租车,扶不扶?】并且申请有门槛 , 准入有细分 。 无人化有无人化的申请 , 载人有载人的申请 , 分阶段累计经验值 , 升段解锁规模和进程 。 比如首次申请无人化 , 最多不超过5辆;无人化测试里程超过4万公里且无发生责任交通事故及失控状况 , 才可以申请增加数量 。 而载人测试 , 要到第二阶段才可以向社会开放 , 要为每个人头购买不低于200万元的座位险或者商业保险 , 而直到第三阶段也必须配备安全员 。

文章图片

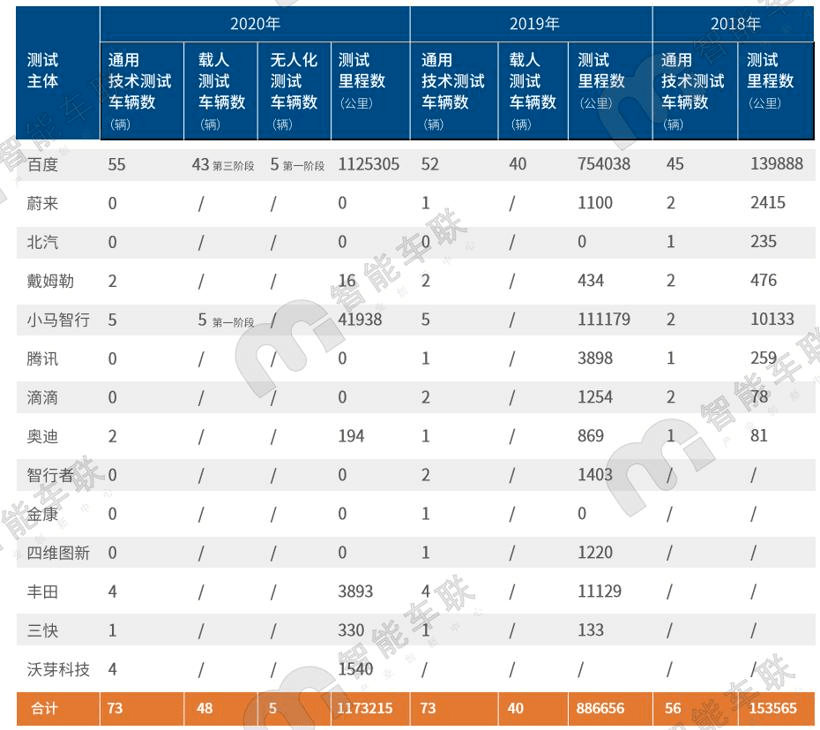

根据北京的路测报告 , 截至去年 , 仅有百度和小马智行获得北京载人牌照 , 百度43辆车到第三阶段 , 小马5辆到第一阶段 , 仅向内部人士开放 。 今年 , 小马智行才得以向公众开放 , 并在4月又拿到了30辆车的载人测试牌照 。

文章图片

图片来源:智能车联产业创新中心

我们成天听到各地像倾销一样在发放路测牌照 , 实际上里头支持Robotaxi试运营的牌照并不多 。 根据上海的路测报告 , 去年也仅有滴滴和AutoX有载人试运营 , 都必须配备安全员 。

其次再看技术 。 业界对“摘人”的呼声不小 , 认为政策该和技术同步起飞 。 但眼下偏保守的准入政策 , 倒真不好说是限制规模发展 , 还是反馈技术水平 , 以进一步兜底安全性 。 毕竟难例仍是自动驾驶的长期问题 , 大家都可以大吹自己技术先进 , 但没人能打保票“无人”负责 。

另一方面 , 收费也得成立 。 收费也囿于政策 , 比如北京一直要求“测试”以科学试验为目的 , 不能从事运输经营 , 所以不能收费;直到今年4月正式批复“先行区”政策 , 明确鼓励在先行区内的商业运营 , 企业可以提供收费服务 。

五一期间百度Apollo在北京首钢园开展了国内第一个Robotaxi收费项目 。 根据《每日经济新闻》的体验报道 , 里程800米 , 用时2分钟 , 固定票价30元 , 相当于北京出租车的近3倍 。 并且听上去更像是一个“园家乐”项目 , 乘客无法指定路线 , 只能在几条固定线路中选择 , 主驾上虽然没有驾驶员 , 但副驾驶还是安排了安全员值守 。

文章图片

这和理想中的商业化还是相去甚远 。 最终Robotaxi的价格是要低过人力驾驶出租车的 , 这是优势所在 , 也是愿景所向 。 今天网约车、专车服务 , 包括管理在内的司机成本占总成本的约七成;而自动驾驶的所有成本都在下降 , 并且会进一步下降 。

仅从以上两个维度来说 , 算得上商业化的目前业界还是只有Waymo 。 不仅“无人侍乘” , 还比当地的Uber要再便宜一点点 。 即便如此 , 前路也是长得要死 。

上周 , 一个Waymo老打车人、油管UP主JJRicks发布一个日常亲测视频 。 行程中 , Waymo需要右转进入一个多车道道路 , 其中一个车道施工关闭 , 被雪糕筒围起来 。 没想到Waymo遇事不决 , 卡在路中间 , 并请求远程团队介入 , 期间断断续续开了一点 , 最终还是等人工辅助开到目的地 。

Waymo方面给出的解释是 , 远程团队反馈信息错误才导致Waymo后来无法继续 。 但是让人略有质疑的是 , 在这个深耕多年的城市 , 一个日常封路的场景还需要这么劳师动众的解决 , 至少是不太可靠 。 尽管那位UP主强调 , 在那之后的七次行程都毫无问题 。

文章图片

而即便体验无可指摘 , 本身也不能证明个锤子 。 Chandler是凤凰城郊区 , 人口稀少 , 交通简单 , 相当于自动驾驶的新手村 , 学习效率并不高 , 并且住在这里的先决条件就是要有车 , 所以叫车需求也不高 。 于是上周 , Waymo向加州申请在旧金山载客运营的许可 , 不过该申请是带有安全员的收费服务 。

而这 , 已经是目前业内最体面也是最前面的商业化项目 。

路线?对不起没有路线

商业化延宕远超预期 , 让Waymo在过去两年的估值严重缩水 。 相比1750亿美元的高点 , 2019年缩水40% , 2020年缩水85% 。

在自动驾驶圈内 , 关于Robotaxi的意见也颇有分歧 。 近期最为强硬的反方 , 来自华为ADS的负责人苏箐 。 他在媒体采访时“表达过一个个人立场”——“你打死我 , 我也不会去做Robotaxi 。 ”

在苏箐看来 , Robotaxi是一个结果 , 而不应该是商业目标 。 这是个最难的问题 , 技术上需要扫掉所有的Corner Case;而在所有事都完美之前 , 一定有一个漫长的不完美的过程需要接管 。 这个过程非常非常长 , 需要大量的车 , 几十万几百万辆车跑N年 , 直到数据告诉你可以了 , 你才可以 。

“最后达到Robotaxi的 , 是做乘用车的人 , 那个市场一定是我的 , 但不是现在 。 ”

话糙 , 但符合大致的业界判断 。 五年内Robotaxi都不太可能实现商业化;像滴滴程维曾表示 , 要做持续投入至少十年的准备 。

提到商业化落地时间 , 小马智行的言辞也是模糊的 , 什么不是一个0和1的关系啦 , 是有阶段性的啦 , 随着行业发展 , 会有更多的技术和产品的啦……楼天城和彭军在专访时提出一个观点 , 还是表达了态度:

自动驾驶还是一个新的科技 , 完全可以有不同发展路径的尝试 , 而且没有对错之分 , 甚至没有好坏之别 。 新兴科技的发展不是线性的 , 严格来讲 , 发展路径只是做事情的一种思路 , 根本上是我们投入多少资源、关注去推动 。

文章图片

有些变化一定是超出预期的 。 最初他们决定由Robotaxi切入 , 是考虑到财务上 , 比起普通消费者 , 自动驾驶技术先落地Robotaxi , 成本管控上或许更容易 。 但是过去两年 , 私家车上对智能化的需求猛增、成本猛低 , 打开了一个应用的新局面 。

但是Robotaxi的一些优势是还在的 。 比如技术完成度上 , 私家车上无论搭载何种智能技术 , 以人机共驾为前提 , 出发点是驾驶员还是要对他的行为负责;而Robotaxi则是要让虚拟司机承担更多的任务和责任 。

虽然在眼下的法规、场景框架下 , 大家体验上差不了多少 , 不过小马指出 , 早期技术比较初级 , 容易在短时间内开发出来 , 但越往后越需要看更大维度上的表现 , 更大的区域、更复杂的时段、更长的里程和更多的次数上 , 每家的处理能力还是能够看出差别的 。

今天的自动驾驶已经过了处理常规场景的阶段 , 而是要考量在极端情况下的能力和安全性 。 此外 , 车最终是要能够量产的 , 达到车规 , 实现没有任何失误 。

“自动驾驶是一个复杂的系统工程 , 不是说招几个软件工程师或者AI专家就可以打造出来的 。 打造安全的技术 , 需要很多的数据积累、场景发展和软硬件结合 。 很多的主机厂都希望自己拥有这个能力 , 能不能做到 , 是另外一回事 。 ”

文章图片

好像有些阴阳怪气 , 但是作为业界著名的路测刷子 , 小马有这个立场这么说 。

他们在中美五地开展运营 , 每个地方都有各自的特色 , 也能训练出不同的能力 。 比如很多大雨天气是在广州测试的 , 因为广州是亚热带季风气候 , 一年三分之一到一半的天气是雨天;其中南沙区还不禁摩 , 摩托车各种上主干道 , 这些场景对于数据收集和技术发展也有很大帮助 。 再比如北京有很多无保护路口 , 上海有很多窄路 , 北美则是高速 。

就像人的学习过程一样 , 在北上广开过车 , 再去其他地方适应时间就会短很多 。 小马以此增加系统的泛化能力 , 也好降低日后扩展开城的工作量 。

他们是仍旧在往规模化的方向奔跑 。 以这一代的自动驾驶车辆来说 , 基于雷克萨斯RX450h打造 , 是小马建立的首条L4自动驾驶规模化产线 , 在生产时间、成本、稳定性方面实现了优化 。

文章图片

与此同时 , 他们也在谋求更大的生存机会 。 在去年成立了卡车事业部 , 双线业务发展 。 乘用车上发展出来的虚拟司机的能力和技术 , 在商用车上是相通的 , 很多难点也是相同的 , 研发上可以形成反哺 。

其单件的投资回报率更高 , 落地可能性也更高 。 卡车的场景相对简单 , 大部分时间在高速上 , 并且尺寸更大 , 也就可以容纳下更大的算力、更好的视野、和更多的传感器 。 实际上早期不少创业公司 , 在遇到瓶颈之后都转向商用领域 。

不过小马表示 , 到目前还不能去评判哪个能更早实现商业化 。

“今天之所以大家对自动驾驶的需求没有那么旺盛 , 是因为现在自动驾驶技术还需要进一步打磨 。 如果时间回到2004年 , 人们不会相信自己会每天花五六个小时盯着一个手机屏幕 。 用户的需求永远是随着技术的发展而激发的 , 不能用今天的行为和想法来预测未来 。 ”

用一个烂俗的说辞:我们正处于Robotaxi的前夜 。

这个夜是真的会很长 , 但太阳也会照常升起 。

推荐阅读

- 于本|豆瓣 App 安卓新版本 7.20.0 测试

- 测试|图森未来完成全球首次无人驾驶重卡在公开道路的全无人化测试

- 测试|北京:自动驾驶测试里程突破365万公里

- 华依|中信证券:惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶的标配产品

- 爆发|中信证券:自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发

- 矩阵|聚焦快递末端痛点 国内首款无人驾驶快递物流车在中通启动应用场景内测

- 列车驾驶室|北京:体验无人驾驶地铁

- IT|川崎测试货运无人机机器人K-Racer X1

- 调整|三星国行 Galaxy Z Flip3/Fold3 5G 测试者获推 One UI 4.0正式版

- 未来|图森未来完成全球首次无人驾驶重卡公开道路全无人测试