科技日报采访人员 俞慧友

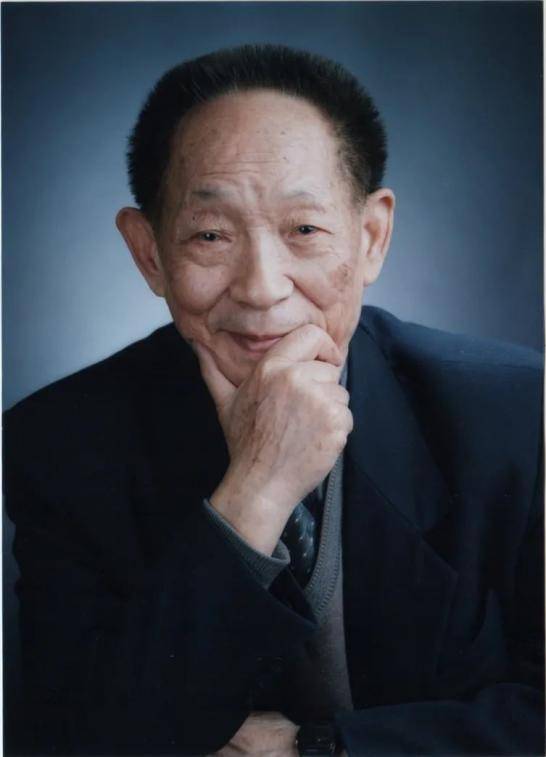

2021年5月22日13时07分 , 天空间断放晴了一阵子的长沙 , 又下起了细雨 。 我国著名科学家、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平 , 因多器官功能衰竭 , 在湖南长沙 , 与世长辞 。 享年91岁 。

就在不久前 , 这位在我国乃至全世界杂交水稻事业发展中 , 做出了最杰出贡献的伟大科学家 , 还带病在海南三亚南繁基地坚持科研工作 。 他与他的团队人员一起 , 探讨双季稻亩产3000斤攻关项目的实施方案 。

今天 , 老先生带着对他人生中最后一个科研目标的希冀 , 以及对其钟爱一生的杂交水稻事业的无限眷恋 , 永远地离开了我们 。

文章图片

袁隆平先生 , 就像马克思所说的那样 , 是在科学大道上 , 不畏艰险在崎岖小路上攀登 , 最终达到其科研领域光辉顶点的人 。

跨过育种“禁区”

他的论文“孕育”了杂交水稻

开启我国水稻杂种优势利用序幕的 , 是袁隆平先生于1966年2月28日 , 在《科学通报》中文版第17卷第4期发表的一篇论文——《水稻的雄性不孕性》 。

这篇跨越了世界水稻育种研究“禁区”的论文 , 奠定了我国杂交水稻育种与产业迅猛发展的基础 , 为我国乃至世界粮食安全作出了巨大贡献 。

文中说:“水稻具杂种优势 , 尤以籼粳杂种更为突出 。 要想利用水稻杂种优势 , 首推利用水稻的雄性不孕性 。 ”

文章图片

在当时 , 根据遗传学经典理论及国际普遍观点 , 水稻是花器很小的自花授粉作物 , 并无杂种优势 。

袁隆平先生论文的结论 , 让人颇为震惊 。 但本着实事求是的科学精神 , 以及自己在田间的实际研究探索 , 他坚持认为:经多代自交提纯的水稻品种 , 应该能产生杂种优势 。 他甚至大胆预测 , 通过进一步选育 , 有望找到雄性不育系、保持系和恢复系 , 实现三系配套 , 使利用杂交水稻第一代优势成为可能 , 并将给水稻带来大幅增产 。

就这样一个“叛逆”的结论 , 直到今日 , 世界杂交水稻的研究进展 , 都仍充分印证了它的正确性 。

也是因为这篇论文 , 水稻杂种优势利用开始迅猛发展 。 受论文启发 , 杂交水稻研究逐步在世界兴起:

1977年 , 国际水稻研究所启动杂交水稻研究项目;上世纪90年代初 , 项目扩展到南亚、东南亚诸国;1991年 , 国际水稻所在菲律宾育成并释放了首个国外的商业化杂交水稻品种……

这一成果 , 也为其他作物的杂种优势利用作出了杰出贡献 。 “因这篇论文 , 大家都开始重视雄性不孕性及杂种优势利用 , 对促进作物增产的研究 。 ”中国工程院院士官春云说 。 他回忆 , 在袁隆平先生指导下 , 湖南油菜作物雄性不育杂种优势利用走在了全国前列 , 湖南也因此成为了该领域内最先实现油菜杂交三系配套的省份 。

“袁先生的这篇论文 , 是杂交水稻研究领域的开创性工作 , 指明了杂交水稻育种发展的战略方向 。 他的前瞻性研究与思考 , 对后来全国杂交水稻育种和发展的协作攻关 , 具永恒的指导性 。 ”中国水稻研究所所长程式华说 。

“袁隆平院士开启了我国水稻杂种优势利用研究的序幕 。 ”《科学通报》编审彭斌评价 。

因为他

中国最早在生产上利用不育系培育杂交水稻

这一生 , 袁隆平先生为世界留下了什么?

科学家们给了科技日报采访人员很多答案 。

袁隆平杂交水稻创新团队带头人、杂交水稻国家重点实验室主任、老先生爱徒的邓启云说 , 老先生是我国第一个发现水稻杂种优势现象的科学家 。 他带领团队首次发现了“野败” , 思考并提出了“利用野生稻和栽培稻杂交创制出不育系”的思路 , 并原创性的利用其获得了第一个三系不育系 。 并且直到今天 , 他的“野败”都被国内外杂交水稻公司广泛应用于三系育种 。

安徽农科院研究员朱启升眼中 , 袁隆平先生是杂交稻研究领域的“旗手”和战略家 。 他同时称 , 利用不育系培育杂交水稻不是我国首创 , 但最早在生产上实现这一技术的是中国 。 这一技术能在中国变成“生产力”和粮食 , 关键人物便是袁先生 。

文章图片

袁隆平先生发明了“三系杂交育种” 。 说起三系法育种 , 扬州大学教授潘学彪表示 , 老先生最伟大的贡献是解决了“思想问题” , 他用自己的研究结果宣告 , 他质疑当时业界权威关于自花授粉作物没有杂种优势的传统认知 , 他大胆为世界杂交水稻发展定了“调”:杂交水稻研究值得做!

老先生的敏锐洞察力、超强组织力和坚定执行力 , 也让人望尘莫及 。 1971年找到雄性不育系 , 1973年找到三系配套模式 , 成立“全国杂交水稻研究协作组” , 1976年我国实现三系配套大规模制种应用……前后不到六年时间 , 成为了国际上都尤为震惊的杂交水稻育种“中国速度” 。

四川农业大学水稻研究所所长李平称 , 受历史环境因素影响 , 我国当时与国际科技界基本处于“零交流” 。 即便如此之困境 , 袁先生依然开创了杂交水稻学科和杂交水稻产业 。 同时他认为 , “杂交水稻发展过程中每一次的转型升级 , 都与袁隆平先生有着极为密切的关系 。 ”比如 , 三系杂交育种之后的两系法杂交育种、第三代杂交水稻育种技术、耐盐碱水稻育种研究与推广……他都是领头的“操盘手” 。

文章图片

从发现水稻杂种优势现象 , 到科学家在生产上利用水稻杂种优势 , 这些并非易事 。 袁隆平先生率领团队经过8年“折腾” , 才一一攻克 。

此后 , 通过技术改进 , 我国实现了杂交稻稻谷产量大幅提高并应用于大面积生产 。

比如 , 袁隆平团队研发的Y58S系列杂交水稻品种 , 连续三年每年推广面积超过1000万亩 , 成为当时全国推广面积最大的杂交水稻品系 。 Y两优系列品种 , 截至目前累计推广达2.5亿亩以上 。

又比如 , 袁隆平先生在1999年联合发起设立的隆平高科 , 现已成为了具世界竞争力的国际化种业公司 , 并已成功进入全球种业十强 。

魂系水稻

“90后”稻神从来管不住他迈向稻田的腿

“袁隆平院士是‘90后’了 , 但他从没觉得自己应该休息 。 杂交水稻浸入了他的血液 , 是他的命根、他的魂 。 ”湖南杂交水稻研究中心研究员杨耀松说 。

与他有同样感受的 , 还有湖南杂交水稻研究中心副研究员彭玉林 。 老先生离开后 , 他脑子里反复出现的都是老先生的那句话 。 那是他为老先生看守水稻试验田时 , 不少个日子里的上午9时30分左右 , 老先生在办公室打给他的电话:“小彭啊 , 你看田里是不是……”

但凡这种时候 , 他都知道自己“犯事儿”了 , 自己照看的水稻试验田 , 一定被火眼金睛的老先生看出了毛病 。

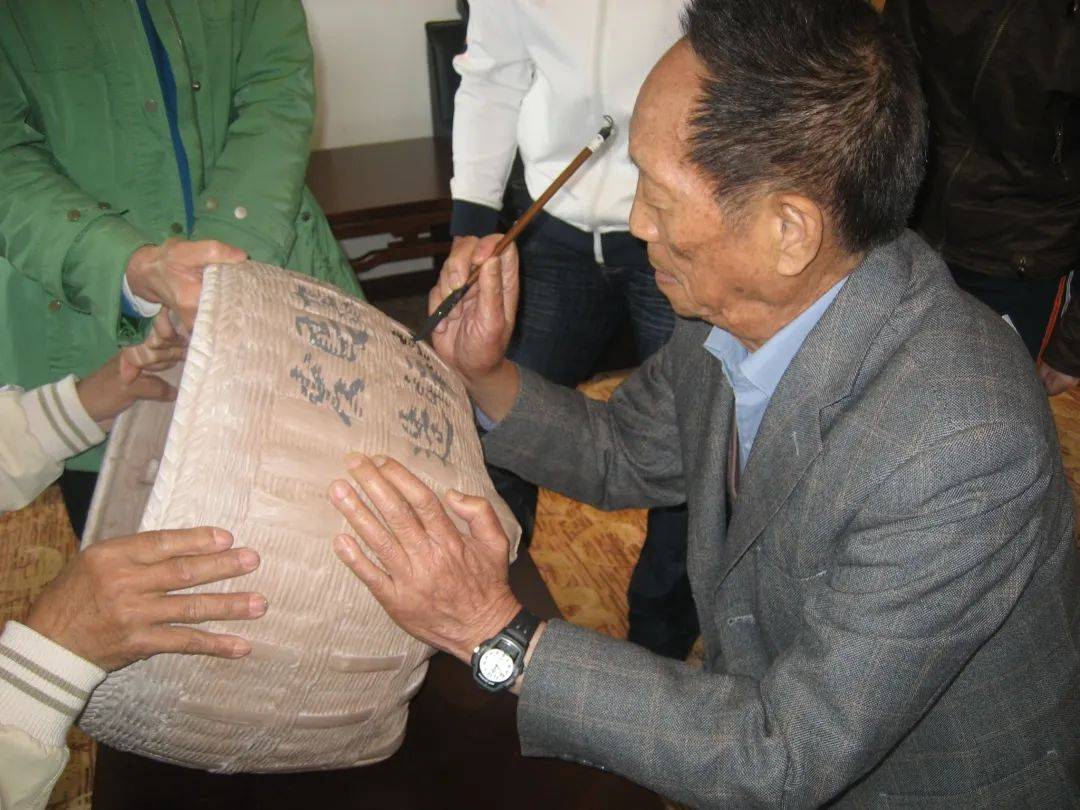

“90后”老先生 , 身体大不如从前 , 但依然管不住他那迈向稻田的腿 , 收不住那颗向着水稻的心 。 “没有谁 , 比他对杂交水稻更执着 。 ”湖南杂交水稻研究中心研究员、院士办主任辛业芸说 。

为了方便行动越来越不便利的老先生科研 , 湖南省农科院在先生住宅旁安排了一块试验田 。 自有了这块“自留地”后 , 老先生就得了“心病”——只要在长沙 , 每天都得看上好几遍 。

文章图片

火炉城市长沙 , 夏季太阳毒辣 , 酷热难耐 。 可不管多炎热 , 老先生起床后第一件事 , 不是洗脸、刷牙、吃早饭 , 而是下田 。 每天的第二次“问诊” , 是大家都只愿躲空调房里的“烈焰”中午 。 第三次、四次下田 , 则在晚饭前和晚饭后 。

自1996年中国实施超级稻项目以来 , 我国杂交水稻从每公顷9.0吨 , 在老先生所制定的一个个严格目标下 , 不断朝着更高质、更高产的目标前进 。

“不过 , 这离每公顷22.5吨的产量目标还有距离 。 所以 , 即便他知道身体真的‘力不从心’ , 但仍不会放弃为理想产量目标奋斗 。 后来 , 因身体原因 , 先生不能再频繁奔走全国各地 。 但哪天不让他看一眼田 , 他心里就落空了 。 以这块田为例 , 其实他站在自家窗户旁就能看到 , 可他依然坚持每天下楼去田里 。 ”杨耀松说 。

管不住自己腿的老先生 , 最后成为了一副杂交水稻种植的“活地图” 。 他能精准的报出某个经纬度的地点 , 适宜种什么水稻品种 。 即便最近几年 , 老先生可能忘记了很多人 , 很多事 , 却从来不会忘记他心中那份杂交水稻种植的“地图” 。

文章图片

“恩师留给我们的 , 不只是知识 , 还有精神——‘袁隆平精神’:激情生活 , 热爱实践;勇于创新 , 敢于创新;潜心研究 , 甘耐寂寞;坚持不懈 , 执着追求;挑战自我 , 永不满足;团结协作 , 不患得失;淡泊名利 , 和谐发展;乐观豁达 , 健康向上 。 我想 , 这是我从先生身上获得的、受益终身的力量 。 ”邓启云饱含着对老先生的依依不舍 , 如此总结 。

来源:科技日报 文中图片由湖南省农科院提供

_原题《沉痛哀悼!袁隆平院士逝世》

【禁区|55年前,袁隆平的“叛逆”结论跨过“禁区”“孕育”了杂交水稻】阅读原文

推荐阅读

- 新浪科技综合|挑战脑机接口“禁区”,实现“意念”书写

- 水稻|喜讯!袁隆平杂交水稻团队创新耐热超级稻

- 曾获|2020年度国家科学技术奖今揭晓,袁隆平、屠呦呦等曾获该奖

- 袁隆平|我们今天能吃饱,都要感谢这位老人

- 辐射|网红拍下瘆人画面!辐射量爆表致死的人类禁区,如今却成了玩命网红的流量密码

- 人物|袁隆平诞辰91周年 网友自发纪念“杂交水稻之父”

- 最新消息|日本拟开放福岛核禁区部分区域:计划最早明年允许民众居住

- 禾下乘凉梦|袁隆平的禾下乘凉梦,是这样一个梦

- 哺乳室|给监控设禁区:没人愿意随时“裸奔”

- 小行星|袁隆平星、钱学森星……太空又多一颗中国星