文章图片

约瑟夫·法雷斯对于业界注重重玩性的炮轰有一定道理 , 但其适用性依然有待商榷

然而 , “重玩性”和“公式化开放世界”对于开发者来说 , 实在是过于诱人:多投入一点点内容上的产出就可以让玩家多付出一倍乃至数倍的时间 , 既可以增加用户黏性 , 又可以提高游戏体验的性价比 , 还能够有效防止二手游戏盘的过快流通 , 何乐而不为呢?但是如果站在玩家的角度来看 , 这显然是一种极其不负责的想法 , 把开发游戏的成本强行转嫁给了玩家 , 迫使玩家成为另类的“游戏玩工” , 人玩游戏最终异化成了游戏“玩”人 。

三.游戏结局如何破“局”

那么 , 游戏开发者究竟应如何在结局设置上找到尊重玩家选择权和服务于整体剧情塑造的平衡点?如何解决游戏性和叙事性在叙事型游戏结局中的两难困境?笔者认为 , 我们可以从以下几个方面思考未来可能破“局”的进路 。

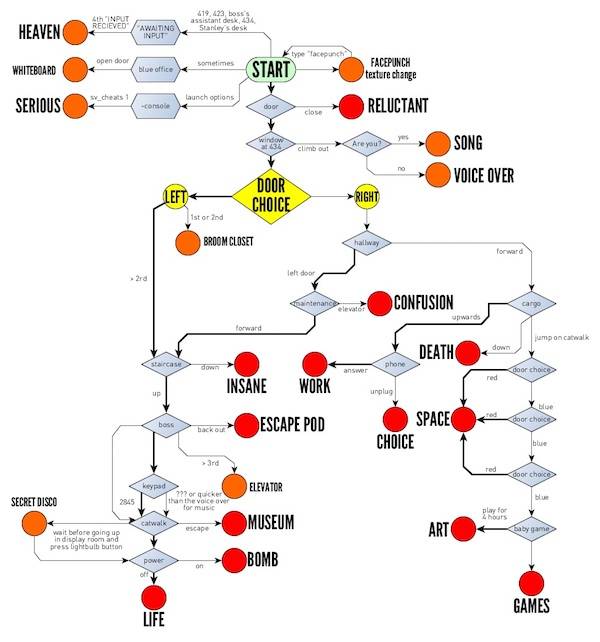

首先 , 游戏业界应该避免盲目跟风向电影化叙事靠拢 , 这并非适合所有叙事型游戏 。 无论是从媒介形态还是底层逻辑上而言 , 游戏和其他文艺作品的情节设置仅仅在初期脚本中有相似之处 , 而到了实际开发和游玩阶段则有着天壤之别 , 就算是在剧情主导的游戏中也并不存在传统叙事媒介所带来的固定外延(小说的页码和电影的时长都是固定的) , 游玩的上限和下限都取决于玩家自己 , 这其中程序和算法的作用始终大于故事性/文学性 , 作为叙事文本的游戏也必须在“玩”的过程中才能实现叙事效果 , 所以大可不必被与传统叙事文本有关的“剧情”限制住结局设置的视野 。 这方面可以从一些以玩法形式上的实验为重点的独立游戏中找到解决问题的思路 , 例如《史丹利寓言》(The Stanley Parable, 2011)的主要内容就是玩家的选择和旁白叙述之间的张力所造成的复杂结局分支网络 , 这或许是游戏史上唯一一个把结局本身当作玩法的游戏 , 甚至有人这样评论:“游戏中笔记本没电黑屏了 , 而我把这当做了结局之一 。 ”通过打破游戏剧情与现实之墙 , 《史丹利寓言》提供了独一无二的结局导向的游玩体验 。 尽管以主流叙事性游戏的体量并不足以支撑以结局探索为全部玩法 , 但其关于结局达成的种种妙想天开的创意为后来的游戏开发者提供了全新的结局设置思路 。

文章图片

《史丹利寓言》复杂的结局关系网络

破除电影化叙事的迷思后 , 游戏业界应转向重点打磨玩法和剧情在游玩过程中的适配性 , 而非优先考虑故事线和结局是否俗套等传统叙事上的问题 , 这可以有效淡化结尾对玩家造成的冲击 。 这方面的最佳例子就是与《最后生还者2》同年发售的另一款PS4独占大作《对马岛之鬼》(Ghost of Tsushima, 2020) 。 游戏剧情十分简单且一条主线贯穿到底 , 基本上玩个开头就能将结局猜个八九不离十 。 但是 , 开发者并未在提高游戏性的同时放弃对剧情的打磨 , 而是将重点放在了对真实历史世界的营造和对剧情和玩法的巧妙融合之上 。 在结局部分 , 玩家操控角色可以选择宽恕或处死最终反派 , 无论选择哪一种结局 , 开发者都通过此前在剧情和玩法上的双重铺垫给足了合理性 , 同时也赋予玩家遵从自己内心进行选择的自由 。 尽管剧情和玩法本身都并无惊艳之处 , 但依靠开发者的细心打磨 , 《对马岛之鬼》收获了大量忠实粉丝 , 其续作开发的呼声也十分高涨 。 前文提到的法雷斯今年制作的《双人成行》(It Takes Two, 2021)同样通过将玩法和(尽管俗套却充实圆满的)剧情天衣无缝地结合 , 最终取得了销量和口碑的双丰收 。

推荐阅读

- 任天堂|爆料称任天堂Switch在2022年有大量优质独占游戏

- 人才|再见,2021年的游戏行业

- 玩家|Epic:小黑盒 App 绑定 Epic 账号,可以直接领取限免游戏

- 玩家|GRIME:在这个游戏里你甚至可以用头来弹反敌人

- Among|吉田修平分享2021最爱独立游戏《暗影火炬城》上榜

- 员工|一周热点神评论:冒充老干妈员工诈骗腾讯案一审宣判,最高有期徒刑12年

- 幻想三国志5|《幻想三国志5》新DLC及系列游戏将于1月登陆Steam

- ign|年末盘点:聊聊IGN的三部满分游戏

- 游戏产业|2021,中国游戏产业大逃杀元年

- 宫本茂|《旷野之息》获日本玩家最爱游戏! 宫本茂发文感谢