出品:科普中国

制作:古明地恋

监制:中国科学院计算机网络信息中心

何物岩上作图画?恰如天书留世间 。

青藏高原的地层 , 是一本读不完的天书 。 那里幅员辽阔 , 群山耸立 , 地壳运动强烈 , 海陆变迁频繁 , 填海造陆只需短短数千万年 。 8000万年前 , 这块今日被称为“世界屋脊”的内陆高原仍是一片海洋 , 各种远古生物在其中繁衍生息 , 留下了无数的生命遗迹 。 这些遗迹埋藏在海底 , 在漫长的历史变迁中化为化石 , 镌刻在青藏海底的层岩巨渊中 , 又随着地壳运动造就的群山峻岭 , 变为喜马拉雅山上的一块小小化石 。

△壮美的青藏高原 , 群山之间蕴藏着无数的古生物资源 。 图片来源:Britannica

青藏高原是世界上地层发育最全的地区之一 。 自古至今 , 日积月累的各时代近40000米总厚的高原地层分布在高耸的山脉之中 , 古生物遗迹的沉积记录既完整又齐全 , 是研究全球生物演化历史难得的地区之一 。 然而 , 受到高寒缺氧的限制 , 青藏的科考事业十分艰难 。 直至20世纪80年代 , 青藏高原的古生物工作程度还很低 , 大片区域的研究还是一片空白 , 较系统、较详细的地层研究更是少之又少 。

但恶劣的环境丝毫没有动摇中国古生物人的斗志 。 近些年来 , 一批又一批的科考人接力前往青藏 , 开展对青藏地质和古生物的考察 。 他们头顶天山鹅毛雪 , 面对戈壁大风沙 , 前辈在西藏科考的文献 , 便是他们的地图;手里的一把地质锤 , 则是他们的武器 。 在一代代人的努力下 , 青藏化石天书的早期生命之页——全吉山地区的埃迪卡拉生物群 , 终于被中科院南京古生物研究所的学者翻开 。

一路向山 , 灯影阑珊

1947年 , 在澳大利亚南部的埃迪卡拉山区元古宙地层顶部 , 发现了一个含有大量软体动物化石的地层 。 此动物群包括可能的腔肠动物、环节动物、节肢动物 , 以及一些早已灭绝的神秘生物 , 被命名为埃迪卡拉生物群 。 它们体型独特 , 无口无肠 , 身躯扁平 , 不会移动 , 体型多呈盘状、管状和叶片状 。 这些动物是迄今已知最早的复杂多细胞生物 , 向我们展示了寒武纪生命大爆发之前地球生物的原始模样 , 对理解早期动物演化和古地理具有重大意义 。

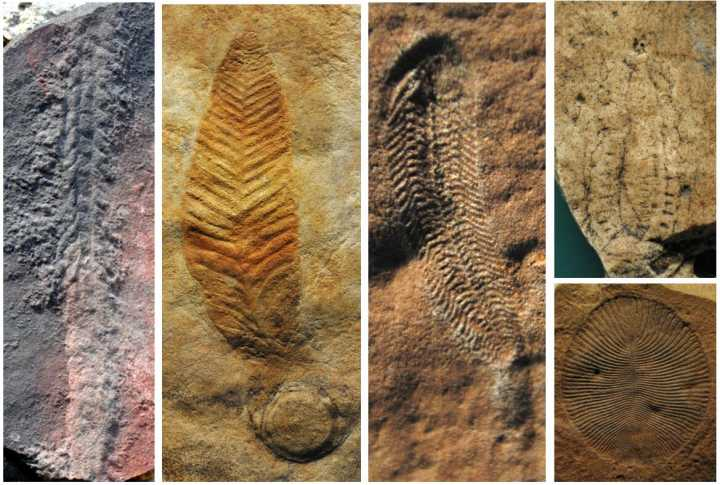

△狄更逊水母 , 埃迪卡拉生物群最有代表性的动物 。 图片来源:Wikipedia

在那之后 , 在全球很多地区都发现了类似的生物和近似种类 。 而在中国 , 李四光、赵亚曾早在1924年就命名了相当于埃迪卡拉纪的地层 , 并于1963年正式定名为 “灯影组” , 年代在 5.5~5.39亿年前的埃迪卡拉纪晚期 。

“灯影组”得名于湖北宜昌县境内长江的灯影峡 。 2000年起 , 中科院南京古生物研究所前寒武纪课题组在湖北三峡地区进行了长期的工作 。 在野外地质勘查时 , 学者们注意到有些农户的屋顶盖着从埃迪卡拉纪地层中挖取的薄石板;在征求房主们的同意后 , 他们便上房研究 , 没想到真的有了发现:大量的遗迹化石躺在瓦片中 , 似乎正等待着他们的到来 。

△湖北宜昌的灯影峡 , 风景秀丽 。 图片来源:隨意窩

之后的2011年 , 周传明、陈哲、王伟和关成国再一次来到这里 。 当他们走到一家农家小院时 , 发现农民正在更换新瓦 , 从屋顶换下来的石板摆放在地上 。 科学家们立刻兴奋起来 , 熟练地开始了调查 。 功夫不负有心人 , 石板中就保存着埃迪卡拉生物的化石;在之后的几年中 , 他们在该地区又陆陆续续发现了400多块埃迪卡拉化石 , 包括十多个类群:典型的埃迪卡拉化石(Hiemalora、Pteridinium, Rangea和 Charniodiscus , 以及一些从未在世界其他地方发现的新物种 , 如中空的 , 由一个个圆环堆叠而成的管状化石, “雾河管” , 以及夷陵虫和只有一块化石的灯影恰尼虫(Paracharnia dengyingensis) 。

△典型的埃迪卡拉生物夷陵虫 。 图片来源:nature

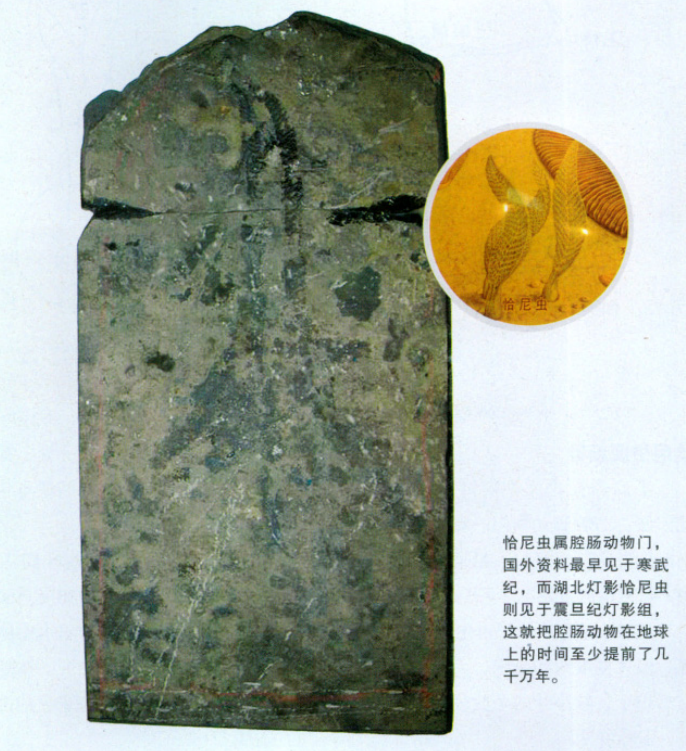

△灯影恰尼虫的化石 。 图片来源:参考文献[4]

“灯影组”一直分布到黔中、滇东、陕南、川西 。 在那之后 , 中国科学家一路向西 , 漫步遗尘 。 从贵州、川西再向西走 , 便到了辽阔的青藏高原 , 对青藏埃迪卡拉纪的探索也宣告开始 。

虫名恰尼 , 定时靠你

2020年7月 , 中科院南京古生物研究所早期生命研究团队与北京大学、成都理工大学的科研人员合作前往青藏高原进行考察 。 这次科考有着新面孔:庞科 , 欧阳晴、郎咸国等人 , 也有陈哲和周传明等老熟人 。 他们于柴达木板块北缘的全吉山地区发现了典型的埃迪卡拉生物群化石 。 这是继湖北三峡地区之后 , 在中国发现的第二个埃迪卡拉生物群化石产地 , 也是迄今在青藏高原发现的最古老的化石生物群 。

这些在皱节山组新发现的埃迪卡拉化石以恰尼虫(Charnia)为代表 。 恰尼虫是埃迪卡拉纪晚期固着生长于海底的叶状体生物 , 具有叶片状外形 , 没有口 , 也没有消化和运动系统 , 推测是以水中游离的营养成分为食 。 尽管恰尼虫的外观像蕨类植物 , 但因为它出产于无光照抵达的深水环境下的沉积物中 , 因此它一定是动物 , 而不是光合作用的植物 。

△恰尼虫的3D复原图 。 图片来源:Free 3D

恰尼虫的发现具有重大的意义 , 它是第一个被承认的前寒武纪复杂体生物化石 , 也是埃迪卡拉生物群中最典型的化石之一 , 因此 , 它的发现意味着柴达木板块曾经生活着埃迪卡拉生物 , 并可根据恰尼虫的生存时间——距今约5.74-5.4亿年前 , 来初步判定地层的年代 。

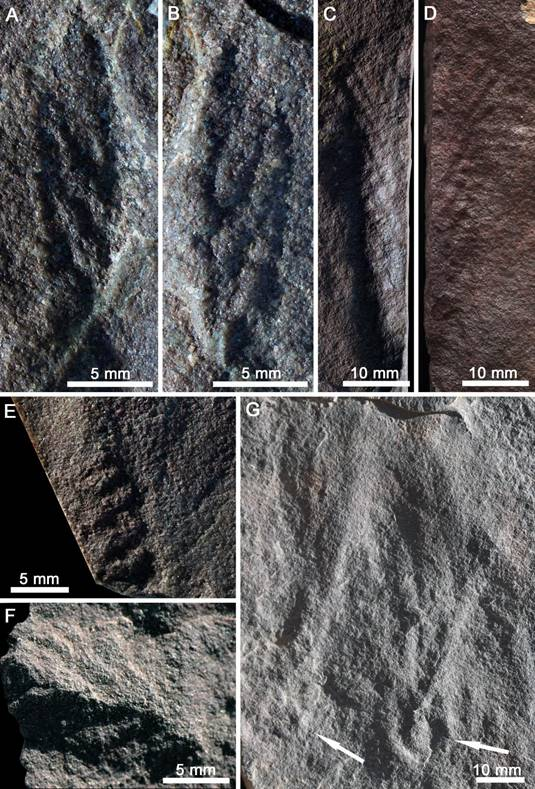

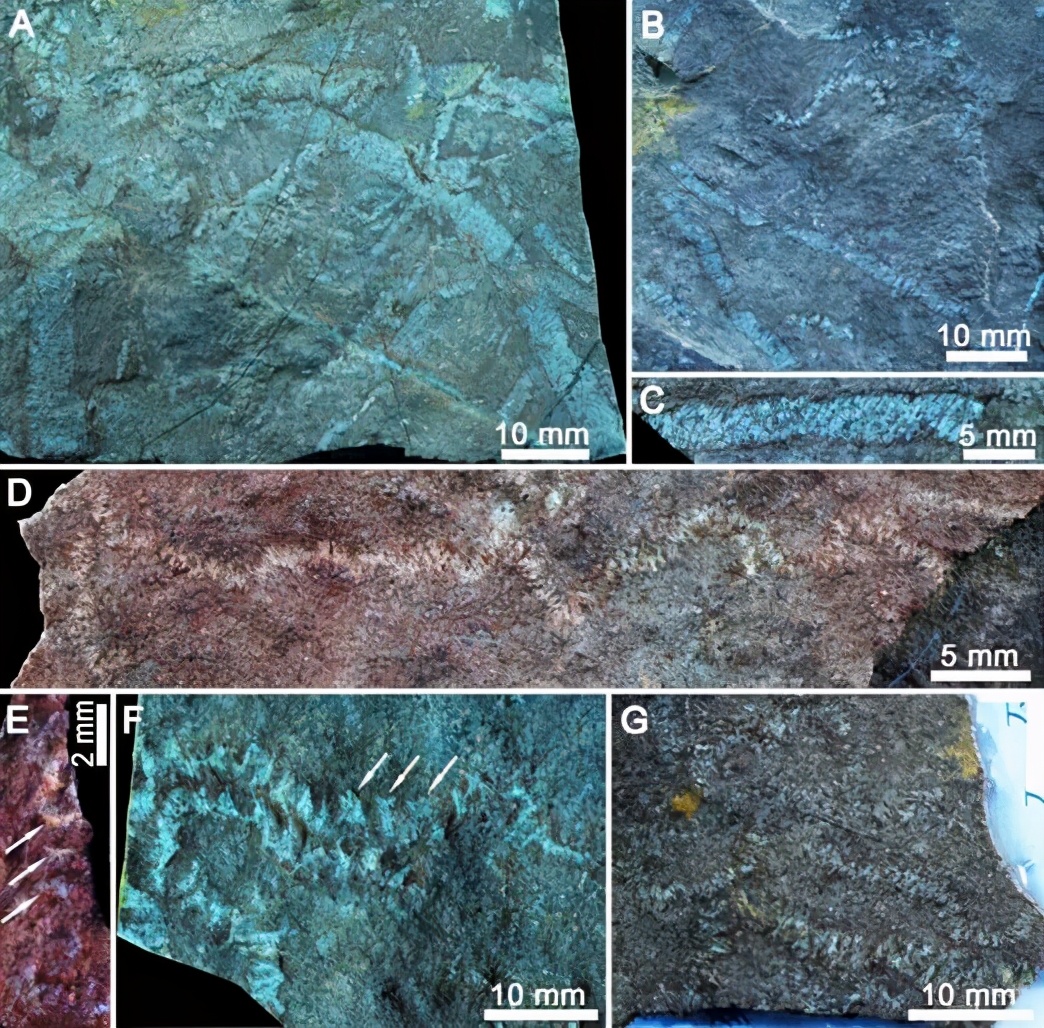

△皱节山组发现的恰尼虫化石 。 图片来源:参考文献[7]

迹名陕西 , 借石定地

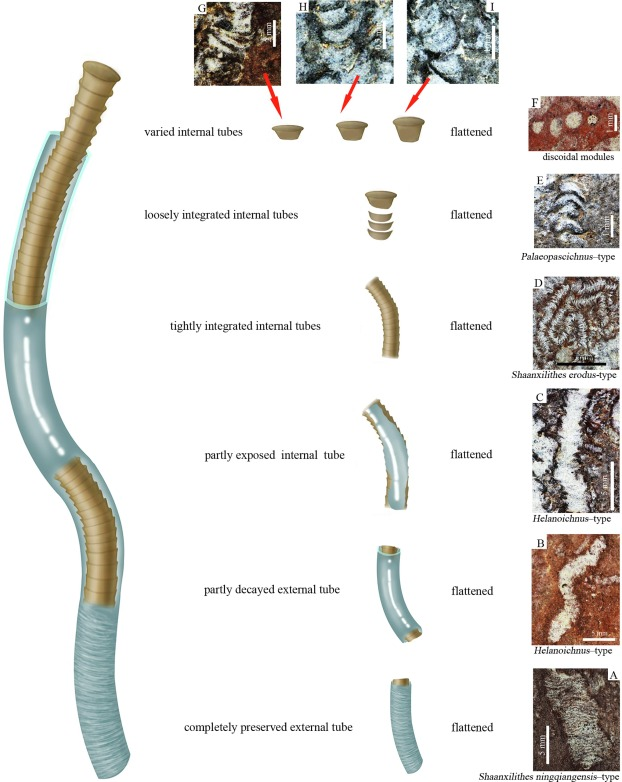

另外 , 在皱节山组发现了数量更为丰富的陕西迹(Shaanxilithes)化石 , 超过600个 。 陕西迹是一种具有密集排列横纹的条带状化石 , “横纹”的间距通常在0.34mm , 总长度范围在2~3cm , 宽度范围为1~5mm 。 陕西迹的所属类群和形态尚不完全清楚 , 但中国科学家王欣依据7个化石产地的资料以及大量的化石证据 , 将它的三维形态复原为由一系列套杯结构形成的内管和具有塑性(具褶皱)的薄膜状外管共同组成的“管中管”结构 , 较为可信地还原了它的生存状态 。

△套管状的陕西迹复原 , 应没有复原软体部分而只体现了硬质壳体 。 图片来源:参考文献[6]

它的外管原始成分可能为柔软的有机质 , 具有一定的塑性 , 起到包裹并固定内管的作用;内管成分可能是硬度稍大的几丁质 , 起到支撑、保护中心空腔的作用 。 同时 , 王欣根据研究提出 , 陕西迹与现生深海管状蠕虫类在形态上具有极高的相似性 , 并倾向于将陕西迹分类于环节动物多毛纲 , 是生存于浅海环境中 , 管体始端插入泥质或者砂质基底中营固着底栖生活的“埃迪卡拉纪管虫” 。

△研究员在皱节山发现的陕西迹化石 。 图片来源:参考文献[7]

△现代的多毛纲管虫 。 图片来源:YouTube

陕西迹最早报道于陕南宁强地区的晚埃迪卡拉纪灯影组 , 代表接近正常海洋环境的地层;在后来 , 陕西迹被普遍发现在距今5.5~5.39亿年的地层中 , 包括华南、华北、印度、西伯利亚和纳米比亚 , 成为晚埃迪卡拉纪地层划分和对比的潜在标准化石 。

天书已铸 , 人敢来翻

恰尼虫和陕西迹在皱节山组的共同出现 , 说明这个地区的时代很可能是距今5.5-5.39亿年前 , 与湖北地区的埃迪卡拉纪灯影组处于同时期;同时 , 科学家们发现皱节山组的地层与指示寒冷冰冻气候的红铁沟组冰碛岩紧密相连 。 冰碛岩是由冰川直接堆积而形成的岩石 , 它们的出现说明在当时的柴达木盆地有冰川和寒冷气候活动 。 因此 , 研究员们推测埃迪卡拉纪的柴达木盆地可能位于温带或寒带 , 而非一贯认为的热带地区 。

△冰碛岩是冰川直接堆积而形成的 , 或是冰川和冰川海洋作用形成的岩石 。 图片来源:AGU Blogosphere

除此以外 , 科学家们还发现了另外一个微妙的联系 。 皱节山的地段产出陕西迹化石 , 而同时代的华北地层西缘和南缘也产出陕西迹化石;正巧的是 , 这两处的地层都由冰碛岩和砂岩组成 , 表明柴达木板块在当时可能位于华北板块附近 , 估量了青藏高原的这个板块在埃迪卡拉纪的地理位置 。

由此 , 青藏地层天书的扉页被中国的青年古生物学家翻开 。 虽然在以后 , 随着新的探索 , 现在的这篇“扉页“可能会成为第二页、第三页 , 但并无妨这次探索为青藏地层天书关于早期生命的化石记录增添了浓重的一笔 。 这本天书 , 以及日后编撰的青藏地质书籍 , 可以增加一句——“距今5.5~5.39亿年前 , 在多细胞生物开始辐射的埃迪卡拉纪 , 青藏高原柴达木板块曾位于温寒带 , 是一片接近华北板块的浅海 。 ”

参考文献:

[1]魏振声,谭岳岩. 西藏地层概况[J]. 青藏高原地质文集,1983(05):1-38.

[2]华洪,蔡耀平,闵筱,柴姝,代乔坤. 埃迪卡拉纪末期管状动物的“大辐射”[J]. 西北大学学报(自然科学版),2020,50(02):141-174.[3]房瑞森,梁悦,华洪,张志飞. 埃迪卡拉纪晚期疑难化石Shaanxilithes在云南会泽朱家箐剖面的首现及其意义[J]. 古生物学报,2021,60(01):25-41.

[4]刘许生. 全球唯一灯影恰尼虫[J]. 国土资源导刊,2012,9(06):75-76.[5]丁启秀,陈忆元. 湖北峡东地区震旦纪软躯体后生动物化石的发现及其意义[J].地球科学,1981(02):53-57+276.

[6]Wang X, Zhang X, Zhang Y, et al. New materials reveal Shaanxilithes as a Cloudina-like organism of the late Ediacaran[J]. Precambrian Research, 2021, 362: 106277.

[7]Pang K, Wu C, Sun Y, et al. New Ediacara-type fossils and late Ediacaran stratigraphy from the northern Qaidam Basin (China): Paleogeographic implications[J]. Geology, 2021.

【化石|是谁,翻开青藏高原地层天书的扉页?】

推荐阅读

- 数字货币|比特币发明者到底是谁?马斯克这么说

- 化石|远古发现丨2021年这些有关“远古”的新发现,哪个曾让你大吃一惊?

- 蛋白|血浆蛋白+氧化石墨烯能打印人造肌肉

- 恐龙|揭秘恐龙化石丨这种恐龙“五彩斑斓的黑”,你见过吗?

- 恐龙|(远古发现·揭秘恐龙化石)这种恐龙“五彩斑斓的黑”,你见过吗?

- 化石|我国发现保存在恐龙蛋化石中的完美胚胎

- 姿势|我国发现保存在恐龙蛋化石中的完美胚胎

- 恐龙胚胎|我国发现迄今最完整恐龙胚胎化石

- 恐龙蛋|我国发现保存在恐龙蛋化石中的完美胚胎

- 恐龙|瞧胚胎化石 全球最完美“恐龙宝宝”