启示|海外反垄断对中国音乐市场的启示( 二 )

中国音乐产值增长的同时,扭曲市场的价值差距也被不断拉大。

一、版税收益畸形化的两个脉络唱片时代,消费者用购买实体唱片的形式为音乐作品直接付费,流媒体时代按理应以播放量、购买及付费给音乐作品付费。

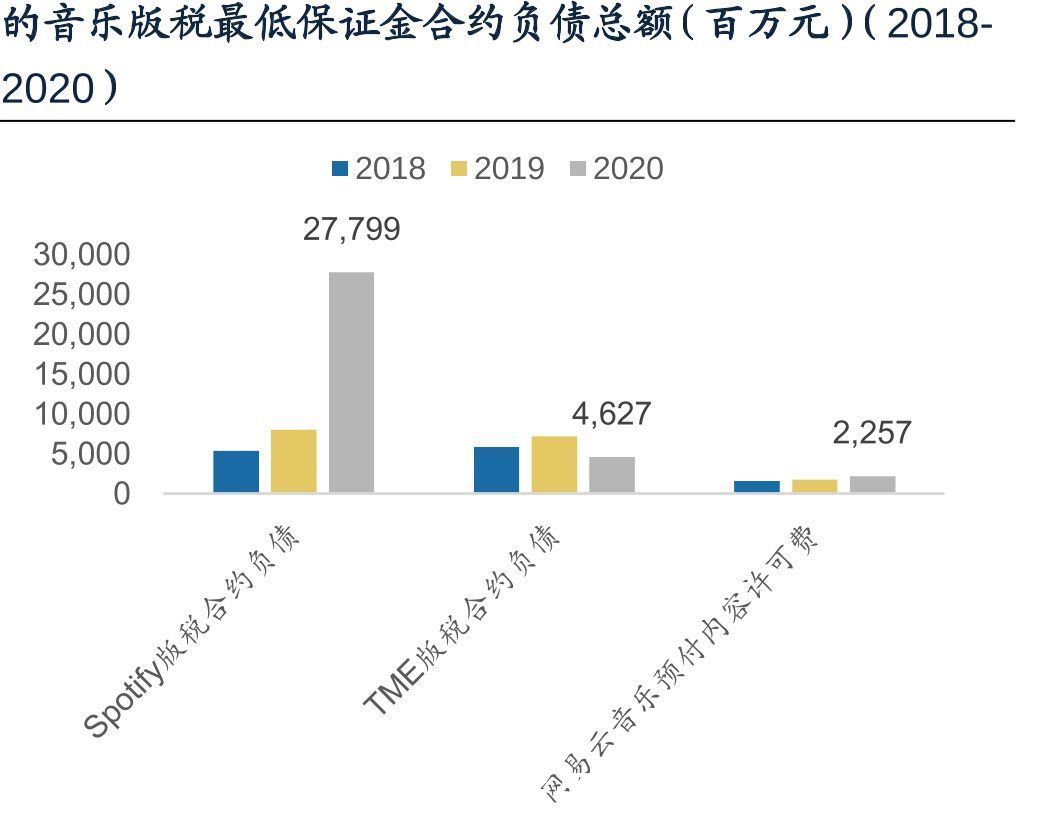

但由于版权方与流媒体音乐平台形成了“机构对机构”的巨额交易采购,音乐采购与大众市场消费脱节。为作品直接付费的通道被捆绑独家、高额预付金的模式所阻隔。

虽然前因是由于早期国内在线音乐付费率不高,但其后造成了很严重的后果就是版权费的过度头部化:头部版权机构、头部艺人拿走了音乐产业越来越多的收益。

这种版税收益的畸形化主要有两个发展脉络:一是流媒体时代存量作品价值被放大,而版权法与利益分配机制失灵;二是单一市场主体垄断地位的行业代价,即头部音乐平台主导的独家版权模式加剧了这一情况。

前一个是在全球音乐范围内都有体现,后一个现象在国内尤为突出。随着流媒体的发展,针对流媒体平台的行业矛盾始终聚焦在音乐人版税不足上,而这一问题的实质随着音乐产业复苏已经发生了转移,即流媒体实际为版税付出了极高成本,但这笔支出的绝大部分被版权方截流。

文章插图

(流媒体平台承担了极高版权成本)

世纪之交,数字音乐作为新兴技术产生了对实体唱片无可逆转的替代作用,此时数字音乐主要由盗版传播为主,持续了上百年的唱片行业兼并进一步加快,六大唱片到五大唱片再到三大音乐集团,仅仅用了十余年时间。

在这个过程中,以正版、付费为基础的流媒体平台出现,首当其冲面临的就是上游版权采购,市场形成的“版权机构—音乐平台”采购形态替代了用户直接为音乐作品付费,随着音乐作品资源进一步集中,以及各国对知识产权保护的逐日重视,版权方完全逆转了世纪初的窘境,议价能力不断提高——这是全球数字音乐版权费用上涨的主因。

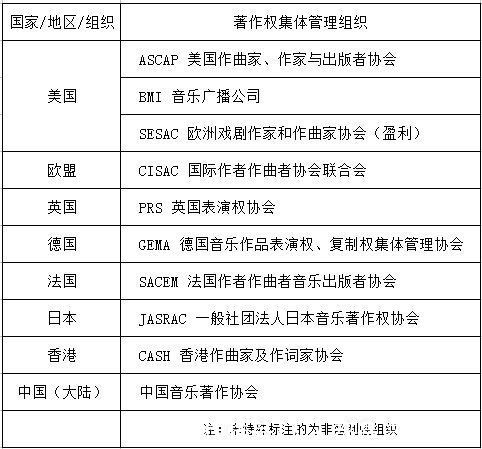

这里的问题在于,资源的集中向来是一个极易导致垄断的过程,因此音乐产业相对发达的美欧日韩市场,一般均通过专门机构监督集体管理组织(第三方非营利性机构)的许可费标准,版权价格公开透明。

文章插图

即使如此,各国反垄断机构也对行业兼并高度重视,这也是百代的版权和唱片业务被拆分出售的考虑,甚至于,唱片公司在世纪初的弱势地位,正是内部兼并得以艰难但仍能通过反垄断审查的原因之一。

版权法案的出现,就是出版商为维护自身利益推动的。华中科技大学熊琦教授指出,将著作权视为私权,是处心积虑地为了让创作者将著作权“自由转让”给出版商。而著作权法的功能之一,就在于解决著作权交易中,权利人与使用者交易成本过高而出现的不理性情形。

而独家版权这一由海洋音乐首创、腾讯收官的合作模式,则是中国音乐版权费用暴涨的主因。

这也就造成了,起步较晚的中国音乐市场,承担着远超全球任何一个音乐市场的版权成本。艾媒咨询数据显示,中国音乐版权市场近60%的营收掌握在三大唱片公司手中。

二、付费为何难以解救中国音乐实际上,中国市场的版税外流严重不是一个短期阵痛,这种商业现状更严重的后果是对中国原创音乐生存土壤的挤压。

IFPI的数据显示, 2019年中国录制音乐收入93%来自流媒体,在线音乐对中国音乐产业的贡献率远远高于全球其他市场。

这也就意味着,中国在线音乐平台已经成为中国音乐产业发展的主导角色——如果没有被版权成本绑架的话。

推荐阅读

- 德国|谷歌拟从搜索结果中删除新闻服务 向德国反垄断机构妥协

- 盲盒|上海制定反垄断、互联网营销算法、盲盒经营活动等新业态合规指引

- 出版商|谷歌向德国反垄断部门妥协 拟从搜索结果中删除新闻服务

- 花瓣|华为花瓣搜索引擎Petal在国内正式上线,此前已在海外市场发布

- eB新品预售模式圈粉千万海外买家,eBay资深大卖靠它拿下过亿销售额

- 总结|敦煌网发布2021跨境总结:“节庆聚会”、“居家经济”轮番引领海外消费

- 复盘|「华楠直播间|2021大复盘」罚款、拆墙、叫停,反垄断大年,哪个巨头最疼?

- F独立于TIK TOK,Fanno能否承载字节海外电商的野心?

- 反垄断法|13张反垄断罚单密集开出,涉腾讯、B站、阿里等13家企业

- 年货|衢州联合淘宝天猫启动“衢州有礼”全球年货节 将地方特产销往海外