用户|算法推歌20年:从Pandora、Spotify到QQ音乐、网易云音乐( 二 )

文章插图

要实现对用户的个性化推荐,除了对内容的精准描述外,精准的用户画像也同样重要。

2018年,Spotify申请的一项专利被视为其推荐系统2.0版本到来的标志。据悉,这项专利是一项音频信号处理技术,能够对用户的语音内容和背景噪音进行处理,以得到用户的情绪状态数据。再加上对年龄、性别、地区等传统数据的综合分析,Spotify将为用户提供更为精准的推荐内容,“把推荐技术提升到一个新的水平”。

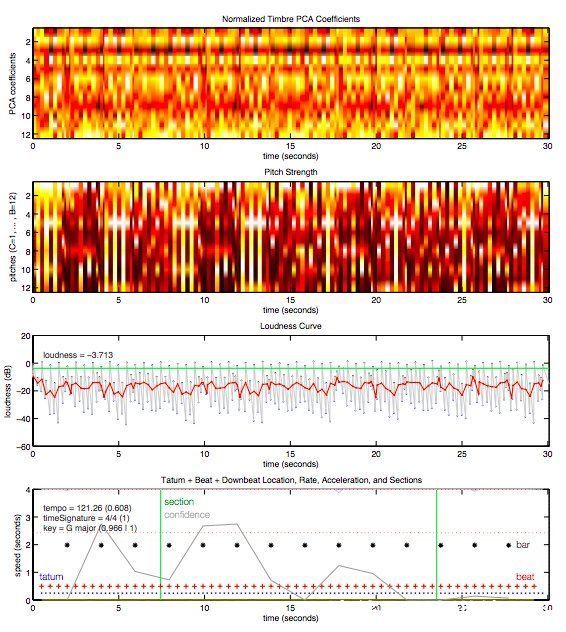

与Spotify和Pandora试图去深刻理解用户不同,刚刚上线的“Super Sonic”并没有在用户画像上下功夫——这款仅针对Plex付费用户推出的功能,只是为了推荐用户可能喜欢的歌曲。“Super Sonic”将一首歌曲的“声音”从旋律、节拍等50多个维度进行分解,根据分析结果,歌曲们被放进了一个以歌曲特性为坐标轴的N维空间中,并用不同的点表示。在N维空间中,两个点越接近,它们代表的歌曲就越“相似”。

50维空间中的计算需要极大的计算量,这或许是在安装“Super Sonic”时需要耗费数小时甚至数天时间的原因。

尽管运作系统十分庞大,但“Super Sonic”并未带来多少新意。对歌曲本身进行分析,这与Spotify的音频分析模型的想法不谋而合;而通过寻找两个相近的“点”来召回歌曲,则是协同过滤模型中常用的求解思路。

不过,与各位“前辈”相比,“Super Sonic”也有着自己的亮点——它完全摆脱了对元数据的依赖。尽管Spotify的音频分析模型也只对歌曲本身进行分析,但最终被端上用户餐桌的,是由多个模型共同决定的内容。直观来看,“Super Sonic”这种“不加以辨别”的推荐方式,意味着独立音乐人有更多被听见的可能,也给听众带来了更多新的探索。

国内平台是怎么做算法推歌的?众所周知,用户对音乐的反馈越多,个性化推荐的内容越精准。其实这是一种双向互动的过程——推荐系统学习到用户喜好,用户也借助算法工具实现了对自己潜在音乐喜好的探索。

在这种推荐系统与用户的双向互动中,“标签”是推荐歌曲最重要的依据。无论是Pandora“音乐基因组计划”还是Spotify的三种算法模型,核心目的都在于给一首歌曲贴上足量且准确的“标签”。

文章插图

在标签的解读上,QQ音乐的推荐系统给出了一些新的思路:在标签系统中加入了视觉元素,从音视频和艺人的角度对歌曲进行拆解;流派方面,QQ音乐综合国情,开发出了诸多中国独有的“标签”。例如例如通行的“电音”“说唱”等流派划分外,还加入了“国风”、“城市民谣”、“大众流行”等中国特有的“标签”,以照顾到不同受众的口味与感受。

QQ音乐推荐系统的另一个创新点则是建立了歌曲的知识图谱。在采访中,QQ音乐数据算法负责人Toro对音乐先声表示,知识图谱是由歌曲丰富的知识信息组成的网络结构,在这个网络中,每首歌曲就是一个点,具有相同特征(例如专辑、歌手、音色等)的所有歌曲连成线,所有线交织在一起,则构成了一张蕴含着歌曲关联信息的网状知识图谱。

知识图谱的应用,无疑给分析歌曲之间的相关性提供了更多的角度。作为可读性较高的外部知识载体,歌曲的知识图谱提供的信息也应用到了QQ音乐的个性化推荐板块(个性电台、每日30首等)。

文章插图

在用户分析方面,QQ音乐主要采用行为序列和语义分析两种模型。用户对每首歌曲的搜索、播放、收藏、切歌等在APP中的所有行为构成的行为序列,再结合从语义分析出的用户音乐个性,帮助QQ音乐为每位用户刻画出了独有的“音乐肖像”。

推荐阅读

- 用户|淘宝将实现退货秒退款,每年至少要交88元,亚马逊直接退款不退货

- q4|名创优品发力线上业务,持续提升用户复购与黏性

- 盲盒|上海制定反垄断、互联网营销算法、盲盒经营活动等新业态合规指引

- 记忆点|如何通过“心智塑造”轻松赢得用户

- 搜索引擎|百度起诉人工刷量平台我爱网干扰搜索引擎算法,获赔200万元

- 用户|华为花瓣搜索引擎 Petal 在国内正式上线

- 企业|企业微信携1.8亿用户“逼宫”,钉钉慌不?

- 乱象|微信治理互联网用户账号运营乱象,“南京头条”“高考山东”等遭清理

- 出发票|给经销商提供支持:很多人不知道,经销商才是厂家的第一用户

- 跑路|又一电商平台倒下,老板带着200亿巨款跑路,用户投诉无门!