程序员|互联网大厂程序员梦醒时分( 七 )

但管理和写代码是两个领域,需要重新学习。糟糕的转型例子比比皆是。有人被架到管理位置,只会分配任务,不擅长交流;有人只会每天像闹钟一样,定时提醒和询问进度。

纪乐考了 PMP(项目管理专业)资格证,考了清华的工程管理硕士,甚至还会在商业模式中寻找可以迁移到管理的理念。

但他压力依然很大,因为琐碎的事情太多,抓技术、抓团队、抓管理、抓业务,“很多乱糟的事,你也得处理。”

纪乐的同学多在字节、阿里成了技术管理者。大家聚在一起,很多时候都觉得迷茫,“进管理岗不是终点,真的是起点。”

随着疫情间歇性地好转,在线旅游业务复苏,他需要处理的事情变得更多。

我们见面是晚上 9 点多,他刚面试完几个人,身体往后 45 度斜靠在椅子上放松。疲惫是在写在脸上的,“不喝咖啡就不行,就困得不行,特别困”。

但这些情绪和疲惫绝不能带回家里。“控制” 和 “平衡” 是他提到最多的词,即将 35 岁,他还需要面对家庭和工作的平衡。

他是一个有计划有安排的人,用老家东北话说是 “有正事儿”。他每天早上六点起来,学学习、看看书,8 点钟去上班。为了健康,他还戒了晚饭,只喝牛奶,一周还会安排一到两次游泳。他周五会和妻子看场电影,这是难得的个人时光。周末他会抽出半天到一天的时间,开车带 3 岁的孩子出去玩,剩下的时间去图书馆或者在家看书。

管理者的身份也并不带来百分百的安全。纪乐的危机感来自大环境的不确定性,以及对行业的担忧,“有可能被裁,一样的。岁数越大,概率越大。”

他目前的安全感和成就感更来自于另一重身份:技术培训讲师。他在一家在线教育网站搜出自己的课程,指给我看,“这么多人在学,而且很多人真的因此找到工作,就真挺有成就的。”

他几年前开始在网上分享技术思考,先是写博客,然后录视频,起初驱动力是自我提升,“你可能要会十分,才能讲出来三四分”。慢慢地,他有了拥趸,受邀上传付费视频。他说,现在这部分收入和现在薪资收入基本持平。

做技术培训是很多技术人员打算为自己铺垫的后路。一位字节 38 岁的管理者也分享,他从上家公司准备跳槽时,简历过不了腾讯、阿里、字节这些大公司。被重新捞起来,并且拿到字节 offer 的原因之一是他作为讲师参加了一次行业大会。他为那个主题准备了近三个月,如果没拿到字节的 offer,他打算去做培训讲师。

纪乐最近在看《论大战略》。书中提到两种人格类型,一种是刺猬型,定好目标往前冲,有阻碍就缩起来,躲一躲;一种是狐狸型,比较审时度势不断地调整战略、方向。他觉得自己是把两类人格做了结合,有阶段性的目标,同时也会观察环境,“有句话叫什么,阶段性混吃等死,然后间歇性踌躇满志。”

他觉得 “关键是要提前布局。” 最近他在考虑再考个教师资格证,“以后可以去高校当个老师,挺好。40 多岁,这样就可以了。”

859、908留在大厂的门槛关心 35 岁话题的程序员,更多是 30 岁已达,35 岁未满的人。

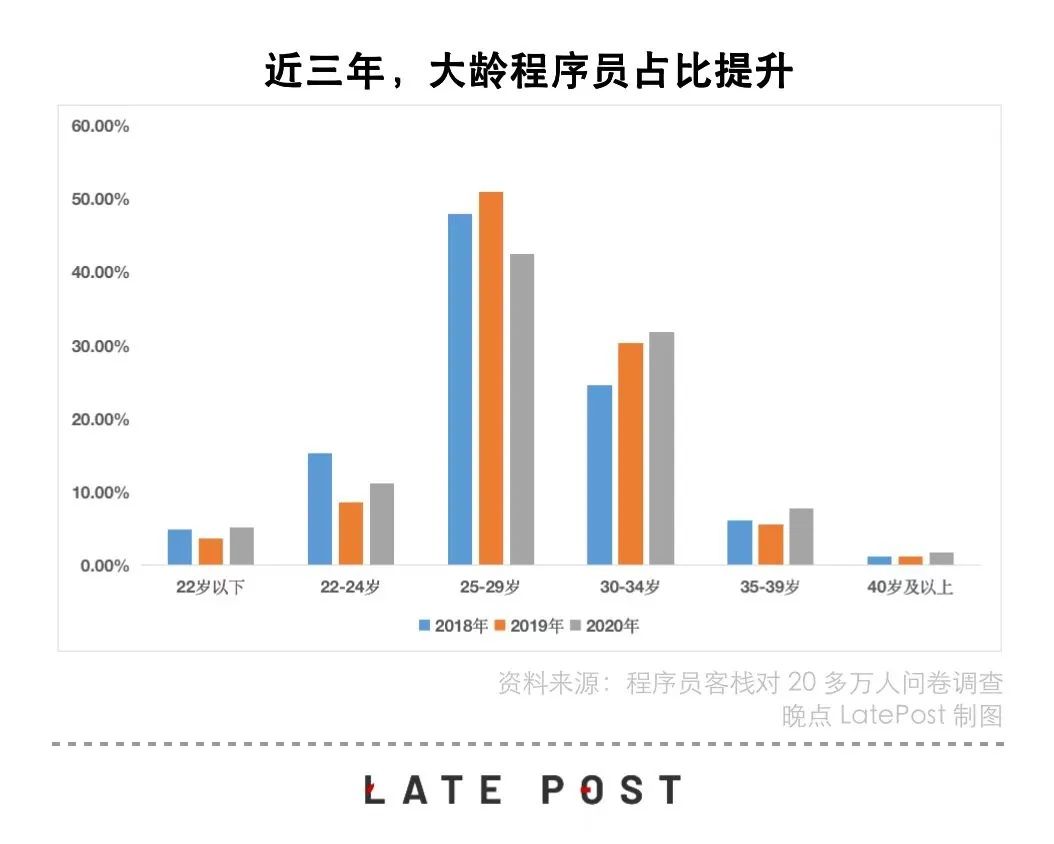

根据程序员自由工作平台 “程序员客栈” 的问卷统计数据,2020 年,30-34 岁的程序员在从业者中占比三成。

文章插图

这批 90 后,他们听闻了很多财富故事——这个同事资产过千万,那位刚离职的套现快过亿;也目睹过 35 岁之后令人唏嘘的结局——因为年龄大而被裁,去了中药房,去了社区街道办。

张岱是这些年轻人中一个。他今年刚刚 30 岁,在字节跳动带领一个数十人的技术团队。

推荐阅读

- 加班|360 周鸿祎:程序员不应该 35 岁被抛弃

- 盲盒|上海制定反垄断、互联网营销算法、盲盒经营活动等新业态合规指引

- 互联网时代|这5类商品尽量去实体店买,否则坑的还是自己!

- 乱象|微信治理互联网用户账号运营乱象,“南京头条”“高考山东”等遭清理

- 互联网企业|2022,中国互联网何去何从?

- 工具|企业微信新版本发布,腾讯产业互联网效率工具实现一体化

- 程序员|周鸿祎:不理解35岁被职场抛弃,美国硅谷很多主力程序员都超过35岁

- 戴志康|对话互联网早期拓荒者:20年间,Loser、颠覆、繁荣的演化与未来

- 工信部|互联网的柏林墙即将倒掉,一个新时代的混沌从这周五开始!

- 互联网时代|“新微信”诞生, 马化腾已正式确认, 会改变我们的生活吗