文章图片

文章图片

文章图片

就在前几天 , 我国又成功完成了今年第50次轨道发射任务 , 利用长征三号乙运载火箭 , 在西昌卫星发射中心 , 将天链二号02卫星送入预定轨道 , 这颗卫星最终被送达的位置是位于地面以上约3.6万公里的地球同步轨道 , 将与另外一颗天链二号卫星以及更早之前布设的5颗天链一号卫星组网 , 形成数据中继“矩阵” 。

大家知道 , 无论是探测器探访天体 , 还是空间站运营 , 都会产生大量的信息和数据 , 如果仅依靠这些探测器本身配置的无线电传输设备和天线设施 , 来向地球传回这些信息数据 , 就有可能受各种因素的影响 , 出现信息传输不及时、信息损耗或者丢失、地面和探测器联系不畅通等问题 , 无疑会影响探测器和空间站的工作效率 。

为了弥补这样的问题 , 有时就需要在地外天体轨道上、或者在地球一定高度的轨道上 , 提前部署安排“第三方”卫星 , 从而能够有效接收到来自探测器或者空间站上的信息 , 减少信息阻滞、丢失等问题 , 同时还能为各种中低轨道的载人飞船、空间站和其他需求提供实时的数据回传服务 , 也能在不同轨道的航天器之间以及卫星、空间站与地球之间架起“信息桥” 。

由这种“第三方”卫星提供的观测和数据中继服务 , 将会极大提升航天信息传输的速率、质量和覆盖范围 , 是应对某些航天任务时所必须的手段 。 比如 , 我国在嫦娥系列号月球探测工程中 , 就向月球发射了“鹊桥”中继卫星 , 从月球传回的图像和数据 , 都是通过这个中继卫星中转过来的 。

此次我国发射的新型“天链”卫星 , 也是一个数据中继卫星 , 与之前发射的“天链”一号5颗卫星和“天链”二号01卫星 , 能够实现完美的匹配兼容 , 形成完美可靠的“天上信息链” , 使得地面控制中心、天宫空间站、后续的神舟载人任务以及其他航天器提供数据中继 , 使这些平台、载体和模块之间的实时通信变得更加顺畅高效 。

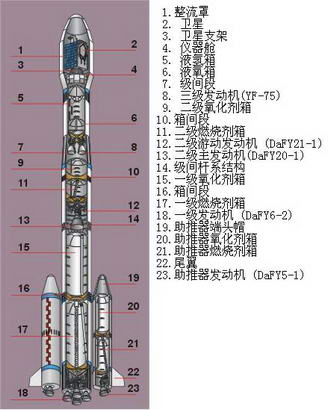

此次发射卫星的火箭 , 为长征三号乙运载火箭 , 这是我国当前实施推进航天计划的主力火箭之一 , 它的主要使命是将各种卫星送上地球的同步轨道 , 像之前我国成功实施的嫦娥三号、四号探月任务和北斗系统等 , 使用的都是长征三号乙运载火箭 。

在我国航空航天发展历程中 , 长征系列运载火箭可以说发挥了举足轻重的作用 , 1970年4月24日我国发射的第一颗卫星-“东方红一号” , 用的就是长征一号运载火箭 。 从第一次发射 , 到第100次发射 , 我国经历了37年;从第101次到第200次 , 我国用了7年半的时间;从第201次到第300次只用了3年半;而从第301次到今年12月10日发射的实践六号五组空间环境探测卫星即第400次发射任务 , 我国仅用了2年零9个月 。 此次发射的新型天链中继数据卫星 , 是距离第400次发射后仅仅3天的第401次 。

从长征系列号火箭发射的时间间隔越来越短这个现象可以看出 , 我们近年来火箭发射的频率在逐年增加 , 发射速度在逐渐加快 , 整体的发射能力也越来越高 , 从一个侧面反映了我国航空航天事业发展的成效 , 也反映出我国在这一领域绵延的持久力和磅礴的发展后劲 。