风向|2022年手机风向何处:平湖,惊雷与暗潮

文章图片

采写/邓小轩

编辑/陈纪英

2021年划上了句号 , 这一年手机市场可以用“面如平湖 , 暗潮汹涌”来形容 。

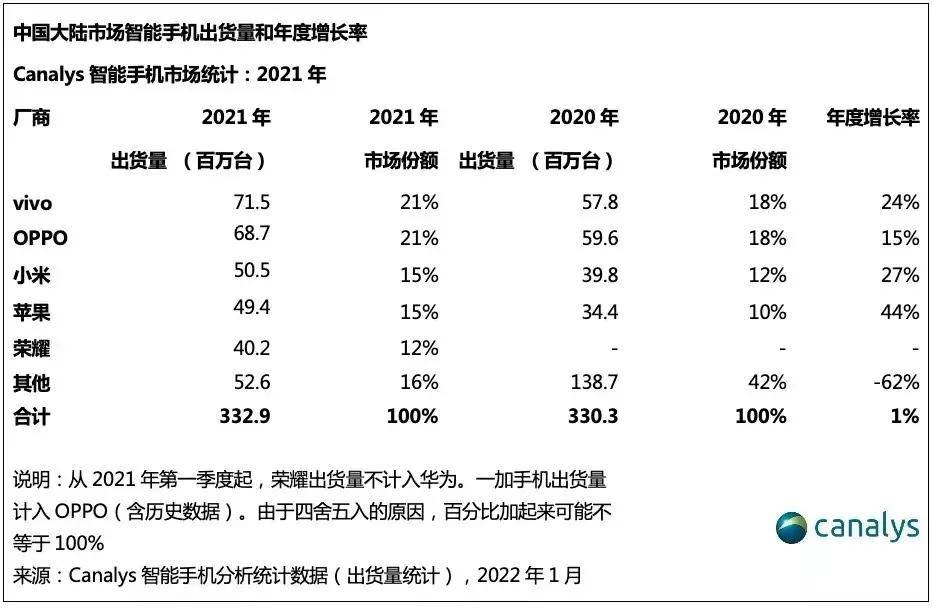

平淡指向手机的出货量 , Canalys数据显示 , 2021年国内智能手机累计出货量为3.33亿部 , 同比2020年的3.3亿台出货量增长仅为6.36% , 谓之平淡 。

暗潮汹涌指品牌的竞争 , 存量竞争之下 , 行业高度内卷 ,, “华为跌倒 , 其他吃饱” , 格局重塑 , 位次重排 。

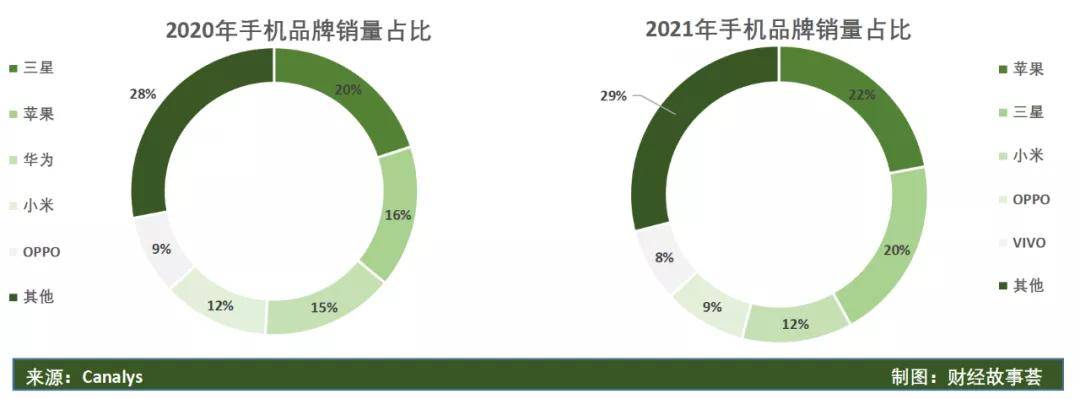

华为因为中美争端的原因让出全球市场后 , 苹果、小米努力蚕食华为留出的份额 , OPPO和vivo也在分羹 , 荣耀则在2021年下半年实现大逆转;全球手机市场份额排行从之前的“三星、苹果、华为、小米、OPPO”变成“苹果、三星、小米、OPPO、vivo”五强争霸 。

文章图片

龙头们竞争之外 , 中兴、魅族、酷派等老牌也卷土重来 。

中兴2021年全年出货量超1亿部 , 同比增长60%;魅族在9月10号宣布旗下品牌魅蓝回归 , 并发布30+款新品亮相;曾经的国产四大巨头中的酷派也以千元机正式回归 。

在暗潮涌动的手机红海里 , 2021年手机形态和品牌还发生了什么变化?2022年又有怎么样的趋势与发展?《财经故事荟》将从手机形态、品牌位次、行业挑战三个角度 , 试图勾勒全貌 。

多摄风暂缓 , 拍照难突破 , 折叠屏潮涌 2021年 , 手机在形态呈现两大趋势:多摄速度变缓、折叠屏渐成风潮 。

随着手机摄影的应用场景越来越多 , 单一镜头难以满足用户的拍照需求 , 且拍照效果的提升 , 作为手机卖点 , 易被用户感知、青睐 , 而手机摄像头个数从单摄到双摄再向多摄发展 , 也是2017-2020年手机形态变化的主旋律 。

2017年 , 手机多摄渗透率为0 , 而到了2020年末 , 智能手机后置多摄渗透率已经达到了78% , 也就意味着 , 10部当中有接近8部后置有3个以上摄像头 。

目前单部智能手机摄像头数量平均为4.3个 , 根据Frost&Sullivan数据显示 , 到2024年平均单部手机摄像头数量为4.9个 , 摄像头数量增长已近天花板 。

文章图片

摄像头数量逼近上限 , 手机拍照功能的大幅提升难上加难后 , 手机厂商们发现了另一个易被消费者感知且接受的创新——折叠屏首当其冲 。

2021年 , 折叠屏手机崭露头角 , 用“三星加码、华为发力、小米OPPO入局 , 荣耀异军突起”来形容最为贴切 , 各大手机厂商纷纷发布折叠屏新机抢占市场 , 2021年 , 也被称为折叠屏量产元年 。

文章图片

从出货量数据来看 , 折叠屏手机放量明显 , 市场研究机构Counterpoint的数据显示 , 2021年折叠屏手机全球出货量达到900万部 , 占全球智能手机出货量(14亿部)的0.63%;对比2020年 , 全球折叠屏手机出货量大约只有194.7万部 , 只占智能手机整体出货量的0.15% 。

进入2022年 , 折叠屏的开端没有令人失望 , 荣耀发布1月中旬发布le 9999元的折叠屏手机Magic V(12GB/256GB售价9999元) , 目前手机厂商中 , 仅剩苹果和vivo看似按兵不动 。

但事实上 , 苹果已经开始招兵买马 , 早在2021年5月 , 就公布了最新入围的37家供应商名单 , 其中中国大陆的企业有11家 , 这11家企业中有2家(精研科技、富驰高)是涉足金属粉末注射成型工艺(MIM) 。

文章图片

MIM是一种将粉末冶金与塑料成型工艺相结合的新型制造工艺技术 , 是折叠屏必须使用的铰链的关键技术 , 而铰链是折叠屏手机的成本大头 , IT之家的成本拆解发现 , 铰链成本可以占到终端零售价的10%左右 。

文章图片

▲画圈部分为折叠屏手机的铰链 , 主要技术是MIN

天风证券研究员郭明錤曾提出 , 在消费电子界 , 苹果是创新的风向标 , 小米是产品推广的关键 。

有消息称 , 苹果将于明年推出折叠屏产品 , 可以预判 , 当苹果推出折叠产品之时 , 或是折叠手机真正走向主流化的起点 。

随着OPPO FindN的推出 , 折叠屏手机真正兼顾了高质和低价 , 如今这款手机价格下探至8000元以下 , 折叠屏手机也逐渐迈过了“价格昂贵”这一主流化最大障碍 。 而小米 , 则将折叠屏手机的价格下探至7000元以下 。

因此 , 随着各大品牌的新机型推出以及价格的持续下探 , 研究机构Counterpoint乐观预测 , 2022年全球市场折叠屏智能手机销量有望达1830万部 , 同比增长103.33%;到2025年全球折叠屏智能手机销量有望达5740万部 , 4年复合增长率达到58.92% 。

文章图片

折叠手机爆发的原因有二:一是于用户而言 , 突破屏幕尺寸的限制 , 满足更丰富的适用场景的需求 , 解决了屏幕尺寸与单手操作便利性及便携性之间的矛盾;二是于手机厂商而言 , 折叠屏是除了手机镜头向多摄发展以外 , 少有的能被消费者及时感知的创新 , 有助于拉动换机风潮 。

目前 , 折叠屏手机尚未大规模爆发 , 表面原因是受制于价格居高不下 , 深度原因在于供应链——看似简单的翻折 , 却需要AMOLED柔性屏、柔性盖板、铰链等上游厂商的技术和产能配合 , 门槛不低 。

同样以铰链举例 , 荣耀Magic V的铰链设计由两百多个零件组成 , 对立体组装精度的要求达到了0.01mm级别 , 使得生产成本高昂 , 产能难以快速突破 。

唯有解决上述痛点 , 才是折叠屏真正从品牌扎堆 , 走向大众普及的临界点 , 2022年 , 一个确定的趋势是 , 折叠屏主流化的冲锋号角已经响起 。

出海破浪 , 位次反转 在品牌端 , 传音和荣耀是2021年最耀眼的两颗星 , 并非是他们的整体销量居首 , 而是突破力最强 , 前者对应国际市场;后者对应国内市场 。

根据Canalys发布的全球智能手机出货量显示 , 前五名是“苹果、三星、小米、OPPO、vivo” , 第六名挤进一个新面孔——传音 , 其母公司为传音控股集团 , 旗下包括TECNO、Itel、Infinix三个品牌 。

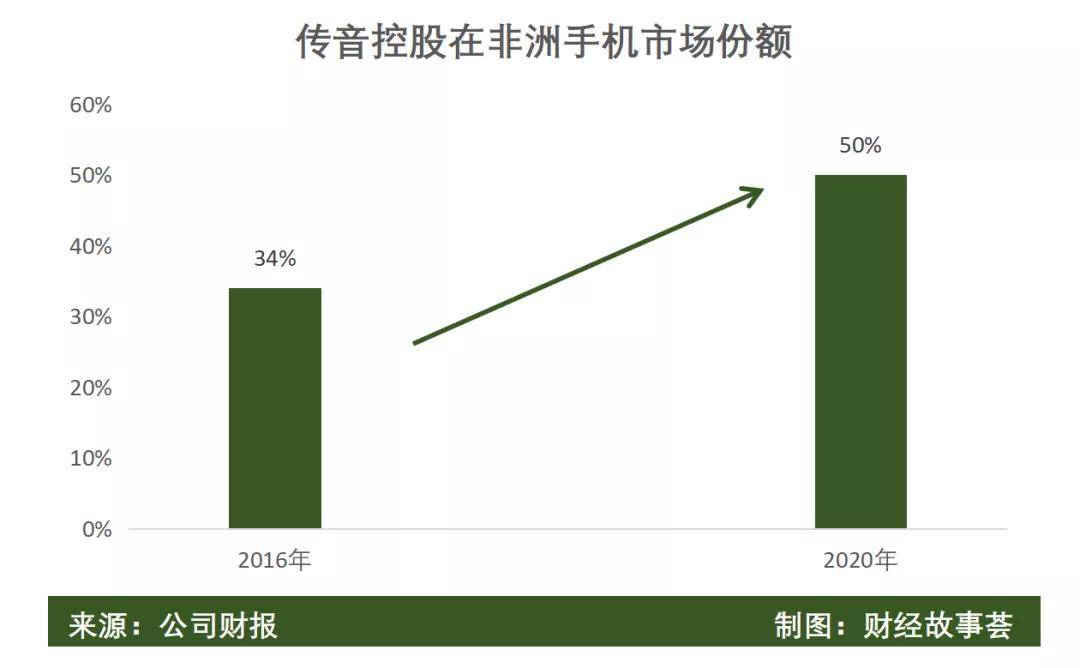

传音成立于2006年 , 不被主流大众所识 , 是因其手机产品绕开中国红海 , 聚焦出海 , 凭借三个子品牌 , 以低价(平均单价不到人民币200元)和功能(专为非洲人设计的拍照、防水等技术) , 打败三星、诺基亚 , 成就“非洲手机之王” 。

文章图片

通过在非洲60个国家的密集地推 , 传音已在非洲拿下超过50%的市场份额;2021年上半年 , 传音以9600万部的手机出货量连续4年蝉联非洲手机市场第一 , 是名副其实的隐形龙头 。 相比锚定欧美等发达国家 , 传音锚定非洲降维打击 , 胜算更高 。

文章图片

传音之外 , 其他品牌也在顺势而为 , OPPO也以品牌矩阵 , 快速出击全球化:

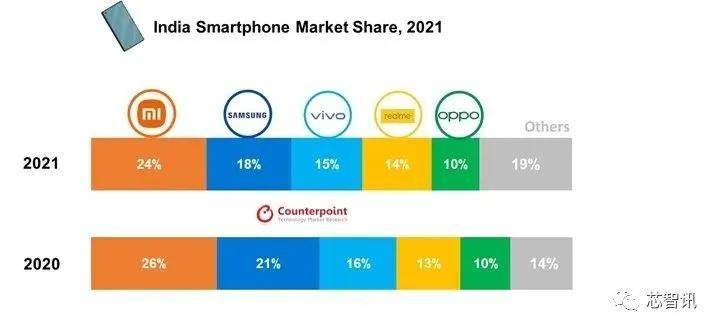

OPPO的子品牌realme于2018年5月在印度正式发布 , 成立三年增长势头颇为迅猛 , Counterpoint数据显示 , 2021年realme以14%的市占率印度排名第四;OPPO旗下另一独立品牌一加出击印度中高端市场 , Counterpoint数据显示其在印度中高端市场市占率约27% , 一加、Realme、OPPO累计共占印度32.8%的市场份额 。

文章图片

除了印度市场 , realme在其他市场表现同样突出:菲律宾位居第1 , 捷克、希腊等手机市场份额进入前4 , 俄罗斯市场排名第3 。

预判2022年 , 新兴市场国家仍处于“功能机向智能机切换”的升级风潮中 , 发达国家5G建设如火如荼 , 5G换机潮又将带来新的机会 , 全球市场新一轮厮杀已经全面展开 , 国产品牌也在加速奔跑 。

将目光从品牌出海聚焦至国内市场的争夺 , 荣耀在2021年下半年强势复出 。

华为在2020年11月剥离荣耀后 , 荣耀的市占率曾经一路下行 , 从2020年第三季度的14% , 下滑至2021年第一季度的5% 。

到了第三季度 , 凭借1420万台的出货量 , 荣耀市占率达到18.3%% , 超越vivo和OPPO , 在国内排名第三 , 演绎了一场史无前例的V字大反转;2021年全年荣耀出货量为0.4亿台 , 成为国内排名第四的智能手机出货厂商 。

文章图片

荣耀三四季度的逆袭 , 是渠道、产品的两端共同发力:

在渠道端 , 荣耀走经销商分级合作 , 在大中小城市广泛铺开:一则虽然荣耀华为已分家 , 但线下华为与荣耀在很多地方共用渠道;二则荣耀华为分家之时 , 荣耀收购方中有多个线下渠道商 , 利益深度捆绑 , 因而荣耀快速完成了线下渠道的构建 。

在产品端 , 荣耀陆续发布了三个关键产品:2021年6月发布的荣耀50系列 , 8月发布荣耀Magic3系列 , 10月先后发布荣耀Play5活力版、荣耀X30i和荣耀X30Max , 发布的新机定价在2000-3000元之间 , 有助于荣耀保持优势 。

文章图片

2000-3000元机型是荣耀的优势价位 , 在众多品牌中 , 保持了最高或第二的市场份额 , 新款机型定位明确 , 加强该价位优势 。

文章图片

看向未来 , 即使危机四伏 , 荣耀依旧充满希望 , 线下渠道还有足够多的下沉空间;海外、线上渠道、高端市场 , 这三条路径上 , 还有很高的天花板:

在海外渠道上 , 荣耀50在马来西亚、欧洲、非洲等多个市场同步发布 , 密集亮相;线上渠道尚未发力 , 荣耀独立之初的核心任务是稳定线下渠道 , 待缺芯缓解 , 荣耀线上还有很大的发力空间;在高端市场上 , 尝试折叠屏等 , 向中高端发起攻坚战 。

因此 , 国产手机品牌如不知停歇的猛兽 , 进行一场没有终点的市场争夺长征 , 正在国内外两头发起猛攻、高低端全面布局 。

缺芯之痛 , 奋力自研 手机行业缺芯风波的浪潮从2020年底开始 , 2021年一整年愈演愈烈 。

芯片高度依赖于全球产业链 。 缺芯导火线是中美贸易战 , 随后因为疫情加剧等引发芯片供应链停工、产能下降 , 导致本来就很紧张的芯片供应雪上加霜 , 进而引发了渠道商恶意囤货 , 加剧了芯片行业的供应短缺和价格上涨 。

出货量变少、价格上涨、交付周期延长 , 都是2021年缺芯在手机领域的表现 。

华为首当其冲 , 因受制裁 , 处理器芯片生产和出货严重受限 , 全球市场份额从2020年的第三降至2021年的第七 , 导致华为手机一机难求 , 用户嗷嗷待哺 。

三星作为全球最大的智能手机制造商 , 也受芯片短缺波及 , 第二季度手机出货量较上一季度减少了20% 。

苹果在2021年7月的财报会上透露 , 芯片紧缺在2021Q3蔓延至手机业务 , 三季度产能限制 , 较二季度进一步加剧 。

小米20221年3月在印度推出的旗舰机Redmi Note 10 , 价格约161美元 , 但到了7月份 , 由于产能紧缺 , 零售价已经涨到了174美元 , 上涨了约8%;同时 , 小米4月份在印度推出的小米11 Ultra , 也因为缺芯一直延迟到7月才上市 。

中国信通院院长余晓晖披露说 , 缺芯导致手机芯片的供货周期从3个月延长到12个月 , 而拖延9个月的极端情况 , 主要影响话语权偏弱的手机小厂 。

通常来说 , 手机厂商获取芯片的方式有三种:直接购买芯片 , 买IP造芯片 , 自研芯片 。

买芯片即从联发科、高通等芯片厂商购买芯片 , 优点是不需要投入大批研发费用 , 缺点是不能满足特殊需求且容易被卡脖子 。

买IP造芯片是指在芯片中搭载预先设计、验证好的功能模块 , 芯片设计公司再通过类似搭积木的方式购买IP , 实现某个特定功能 , 可以理解为芯片半成品 , 优点是缩短了芯片开发时间 , 节省基础架构方面的研发费用 , 但事实上 , 这种方式依然需要交由合作厂商制造封测 , 同样难逃卡脖子的困境 。

自研芯片顾名思义 , 就是投入大量人力物力进行芯片自研 。

经历了华为芯片压制之痛、缺芯之难 , 没有核心技术就没有未来 , 国内的手机厂商们 , 纷纷举起造芯的大旗 , 在2021年陆续尝试推出自研芯片 。

小米在2021年12月上线的小米12 Pro , 搭载了首款自研快充芯片“澎湃P1” 。

OPPO在2021年12月14日推出首个自研芯片马里亚纳MariSilicon X , 在能耗比、拍照HDR、影像的AI处理、传感器的定制上实现了突破 , 这款芯片将搭载在今年发布的Find X4上 。

vivo在2021年9月份自研推出了V1影像芯片 , 专门用于处理手机拍照和视频等影像功能 。

华为是最早走上造芯之路的企业 , 在2004年10月成立了海思半导体有限公司 , 先后推出了麒麟、巴龙、凌霄、鲲鹏以及晟腾等多款芯片;在受到美国制裁后 , 华为加速了芯片自研的步伐 , 12月末 , 华为欧洲高管透露华为上海的研发中心已经开始研究5G芯片的整套方案 , 预计最快将在2023年研发成功后搭载新旗舰手机产品 , 正式突破美国制裁 。

荣耀CEO赵明则表示 , 已经可以推出电源管理的芯片 , 或者蓝牙、Wi-Fi芯片 。 不过 , “短期内我们没有做基带芯片或SoC芯片的计划” , 赵明认为 , 荣耀可以基于自身的研发能力 , 对供应商芯片硬件底层能力进行着优化 , “可以让组合能效发挥得更好” 。

一部手机由很多个芯片构成 , 自研芯片非一蹴而就 , 必须下定决定且持续投入 , 因为这是一场长期战役 , 国内手机厂商上攻芯片前路尚远 。

【风向|2022年手机风向何处:平湖,惊雷与暗潮】2022年 , 手机市场的竞争只会更加白热化:高端是主流品牌的必争之地 , 折叠屏是高端化的突围必选项 , 它将成为扰动智能手机创新的一江春水;品牌出海也是争夺的焦点 , 利用国内的供应链、品牌、价格优势征战新蓝海;自研芯片乃大势所趋 , 把握核心技术 , 突破层层屏障 , 完善产业链 , 即使步步惊心也要扛下去 。

推荐阅读

- 手机号|数字人民币全覆盖冬奥场景!碰一碰、扫码付、网络购,便捷实现非接触支付…无银行账户也可申领“钱包”

- 电子|奕东电子:公司生产的FPC已应用于全球前五大手机终端品牌

- 生产|小米计划在阿根廷火地岛生产智能手机

- 市场|转转手机市场分析:新旧市场,iPhone13和iPhone11为何飘香?

- Samsung|三星开始用渔网制作手机 面向海洋生物履行可持续发展义务

- 用户|运营商推互联网注册清理服务,助二手手机号码“断前缘”

- 手机|vivo T1 5G将登陆印度:骁龙695+6.58吋LCD屏+5000mAh电池

- Tesla|特斯拉日本年销量增长近两倍 2022年或加大从中国进口

- 通信运营商|运营商推互联网注册清理服务 助二手手机号“断前缘”

- 病毒|《自然》发布2022年值得关注的七大科学事件!