文章图片

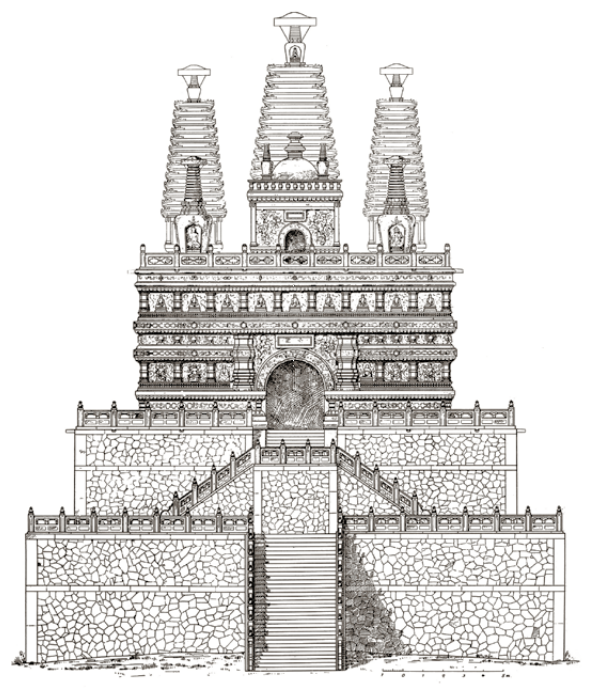

北平西山碧云寺的金刚宝座塔 。

与外国同行的交流还使中国学者们获得了对比和超越的目标 。如1937年6月营造学社社员鲍鼎发表论文《唐宋塔之初步分析》 , 探讨中国古塔的类型特点和时代特征 。他在文章的前言中提及伯施曼的研究并称赞说:“东西人士对于中国佛塔之调查研究颇不乏人……德人伯施曼教授所著之佛塔尤见精彩 。”但他随即指出了他们在编辑方法和研究方法上的不足以及自己的方向:“然均皇皇大著 , 未便初阅 。且对于佛塔均只作个别的记述 , 未尝作断代的分析 , 于初学尤为不便 。因不自惴谫陋 , 将我国佛塔精华所萃唐宋时代之式样作初步分析 。”

这种在与国外研究进行对话的过程中提出自己观点的做法尤见于梁思成和林徽因的写作 。关于梁、林的中国建筑史写作 , 笔者已有若干专论 , 在此需要着重说明的是 , 林徽因关于中国建筑反曲屋顶起源的解释其实就包含对于包括伯施曼在内的一些西方学者的批判 。林徽因说:

屋顶本是建筑上最实际必需的部分 , ……屋顶最初即不止为屋之顶 , 因雨水和日光的切要实题 , 早就扩张出檐的部分 。使檐突出并非难事 , 但是檐深则低 , 低则阻碍光线 , 且雨水顺势急流 , 檐下溅水问题因之发生 。为解决这个问题 , 我们发明飞檐 , 用双层瓦椽 , 使檐沿稍翻上去 , 微成曲线 。又因美观关系 , 使屋角之檐加甚其仰翻曲度 。这种前边成曲线 , 四角翘起的飞檐 , 在结构上有极自然又合理的布置 , 几乎可以说它便是结构法所促成的 。……总地说起来 , 历来被视为极特异神秘之屋顶曲线 , 并没有什么超出结构原则 , 且和不自然造作之处 , 同时在美观实用方面均是非常的成功 。

虽然林徽因并不见得可以直接阅读德文 , 但她一定知道伯施曼及其他西方同行的的一些观点 , 因为这些观点曾由英国学者叶慈(Walter Perceval Yetts)总结 , 并在1930年介绍于《中国营造学社汇刊》 。据叶慈的研究 , 西方曾有人认为中国的反曲屋面是中国古代游牧先人居住的帐幕的遗痕 , 也有人认为它模仿了杉树的树枝 , 而那些吻兽就代表了栖息于树枝上的松鼠 。伯施曼则说:“中国人采用这些曲线的冲动来自他们表达生命律动的愿望 。……通过曲面屋顶建筑得以尽可能地接近自然的形态 , 诸如岩石和树木的外廓 。”林徽因与梁思成一样 , 都相信中国建筑的结构不仅合理而且符合功能需要 , 屋顶造型也不例外 , 所以她认同英国建筑史家福格森在19世纪50年代提出的一个看法 , 而不赞同上述所有西方学者的观点 。她继续说:

外国人因为中国人屋顶之特殊形式 , 迥异于欧西各系 , 早多注意及之 。论说纷纷 , 妙想天开;有说中国屋顶乃根据游牧时代帐幕者 , 有说象形蔽天之松枝者 , 有目中国飞椽为怪诞者 , 有谓中国建筑类似儿戏者 , 有的全由走兽龙头方面 , 无谓的探讨意义 , 几乎不值得在此费时反证 。总之这种曲线屋顶已经从结构上分析了 , 又从雕饰设施原则上审察了 , 而其美观实用方面又显著明晰 , 不容否认 。我们的结构实可以简单地承认它艺术上的大成功 。

伯施曼与中国营造学社的关联同时表明 , 中国建筑史话语的形成并非中国近代几位建筑史先驱自说自话、孤立研究的结果;他们与其他学者 , 尤其是国外学者的交流与对话也非常重要 。这种关联性对于研究中国建筑史学史尤其重要 。

伯施曼对中国近代建筑之影响这一个案也再次提醒我们 , 近代以来 , 中国建筑的发展逐渐呈现为一个全球化的过程 , 而对中国近现代建筑的深入研究和认识也需要具有跨文化的视野 。将书面文献与实地材料相互参证 , 将域外论著与本土研究进行对比 , 不仅有助于我们更深入地了解他人 , 而且也有助于我们更清楚地认识自己 。

本文选自《中国建筑》中的序言《中国传统建筑形式研究》(原载于《建筑学报》 , 2011年 , 第5期)一文 , 较原文有删节修改 , 文中所用插图均来自本书 , 已获得出版社授权刊发 。

推荐阅读

- 狙击手|《狙击手》原型邹习祥:比电影更传奇的上甘岭“冷枪英雄”

- 清代|从清代“卖休”案谈起:近三百年来的妇女、家庭与法律实践

- 冰壶|冰壶比赛为什么一直拼命“擦地”?

- 晋朝的男人们是怎样比拼财富的?晋朝历史简介

- 北周宣帝宇文赟皇后、隋文帝长女杨丽华简介

- 公子扶苏有着怎样的经历?公子扶苏生平简介

- 高顺怎么死的?比关羽更牛的猛将竟是如此下场

- 高宠和岳飞谁厉害?高宠和岳飞的武功谁比较高

- 宰相、丞相和相国有什么区别?

- 金庸大侠、琼瑶阿姨、诗人徐志摩究竟什么关系?