技术的进步不一定是女性的进步 。 隐藏与数据和算法中的歧视、欲望和利益驱动的科技幻想和男性主导的科学标准 , 正在阻碍“共善”的技术发展 。

从青铜铁器到人工智能 , 技术的发展对性别平等有着深刻的影响 。 恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中就论述了氏族部落时期 , 农业生产技术中织布技术和金属加工是如何重新分配社会生产角色 , 导致丈夫在家庭生产中占据比妻子更重要的地位 。 生产材料的进步不但改进了劳动技术 , 对劳动力需求成为对“奴隶”的需求 。 在复杂的社会链条反应和综合因素的影响下 , 技术进步使社会分裂成不同的阶级 , 并且带来家庭的革命 , “青铜铁剑”倾覆了氏族部落的母权制并且实行父权制——“导致女性地位的历史性失败” 。

回顾技术与女性的互动史 , 技术的进步不一定是女性的进步 。 而在我们当下的历史阶段 , 信息技术的高速发展又再次展示出某种“颠覆性”的潜力 。 20世纪90年代以来 , 随着人工智能深蓝(Deep Blue)、沃特森(Watson)、阿尔法狗(Alpha Go)在国际象棋、智力问答和围棋领域中战胜人类 , 人工智能所加持的各类生活助手如微软小冰、亚马逊Alexa、苹果Siri等应用已经步入了人类日常生活 。 另一方面 , 人造肢体、人类胚胎基因编辑技术、辅助生殖、体外生殖技术等生物技术革命经历各方面的探索和实践 , 已经让人走向和机器融合的新兴生命体的“后人类” 。 正如智能手机已经成为人们形影不离的“社会性器官” , 人与人造物愈发紧密地结合 , 科技产品和新型媒介不但改变、塑造我们的心灵和意志 , 对新的社会组织和社会形态也带来深刻的影响 。 未来已经到来 。

人工智能、虚拟数字等新技术将要如何影响性别平等的发展 , 仍然是极富争议的社会话题 。 一方面 , 网络和新媒介为女性提供共同行动和诉求的新空间 , 技术在经济和文化等方面表现出赋权女性的潜能 。 “人造子宫”等生育解放的畅想已在技术上成为可能 。 另一方面 , 技术的性别化造成了各种新形式的性别歧视 , 性别数字鸿沟强化了两性的社会差异 。 当生命科技、人工智能和虚拟仿真的技术不断进化发展 , 也带来了社会认知和文化的变迁 。 科学技术是会帮助我们实现性别平等还是会强化放大不平等这一“技术与性别”的经典争鸣依然在继续 。

文章图片

陕西省四医大唐都医院生殖医学中心的培养箱就像人造子宫 , 里面存放着精子、卵子 。

就目前来看 , 科学技术的进步对不同群体的影响并不均质 , 科技介入社会资源分配时也进一步放大了马太效应 。 人工智能的发展中 , 算法和数据构成的社会物理学正通过社会表征的数字化构成“社会之镜” , “现实挖掘”(reality mining)不但映照出原本就存在于当下社会的性别不公;“算法分格”中男女有别的区分也把性别议题转换成了一种数字化的算术政治 , 强化了性别歧视等价值冲突 。 在虚拟、智能、数字化的“赛博美丽新世界” , 科幻和文学的畅想也折射出人类的性别欲望和两性危机的隐忧 。 我们需要用性别平等的尺度来衡量科学标准 , 用性别的角度重启对科学价值的审视 , 推动科技伦理规范与治理 , 以借助科学技术实现更平等的世界 。

算法歧视与技术的性别政治

数据是社会的产物 , 算法是现实世界在虚拟世界中的延伸 。 从算法的诞生之日起 , 它就并非中立之物 。 算法歧视(Algorithmic Bias)指的是人工智能算法在收集、分类、生成和解释数据时产生的与人类相同的偏见与歧视 , 包括且不限于种族、性别、年龄、就业、弱势群体歧视等现象 , 更在消费和行为分类上表现出区别对待 。 因为其普遍性、隐匿性和难以纠正的特点 , 算法歧视已经成为人工智能的顽疾 。 从现有产业、商业研发的现实角度而言 , 人工智能的软硬件生产仍然服从于现有的社会秩序 , 几乎复制甚至强化了人类社会的偏见 。

人工智能已经在数据处理和决策中形成了“编码凝视” 。 此前 , 谷歌翻译就已经将医生与男性做联系 , 而把护士同女性做联系——它从人的世界里习得到数据的关联性 , 进而也成为歧视的延伸品 。 学者齐琳珲在研究新闻写作机器人的性别偏见中就发现 , AI新闻编写的体育报道中 , 女性运动员就会重点描述外在形象或者作为妻子、母亲的家庭身份 。 而在政治、能源、市场经济、商业科技等领域的报道 , AI选出的男性配图远高于女性 。 亚马逊的自动招聘程序因为识别到输入的科技行业简历绝大部分都是男性 , 所以根据优化原则 , 对女性从业者的评分较低 , 形成了歧视女性应聘者的情况 。 而谷歌广告中向女性推送的高薪职位明显低于男性用户——男女薪酬差异作为数据结果是客观存在的 , AI的推送更像是镶嵌在现有的社会结构中 , 用数据继续放大这种歧视和不公 。

然而 , 想要进行算法的性别歧视治理来纠正算法偏见却并非易事 。 目前从事人工智能领域的人员中只有10%是女性 , AI工程师仍然是男性俱乐部 。 人工智能和科技产品必然继承了写下代码的程序员、纠正AI训练师、以及初级数据库或样本的价值取向和偏见 。 而相比于来自人的性别歧视 , 人工智能的算法黑箱带来的隐性歧视镶嵌于新经济领域的算法推荐和营销法则中 , 更难以辨认 。 其次 , 在技术方面 , 算法的设计涉及量化的目标设置 , 而人 , 作为消费者或者目标群体 , 其性别、阶级和种族等属性也被二进制地变成标注、分拣的标准 , 人工智能的商业逐利性和服务效率的差别对待 , 本身也构成隐形歧视 , 进而形成了人们所熟知的“大数据杀熟” 。

此外 , 人类社会现有的数据作为一种社会实在的结果 , 不但沿袭了社会不公 , 同时其样本也存在过度代表或者放大差距的嫌疑 , 进而展现出技术的偏见 。 目前商业社会的AI只实现了功能层面上基本智能 , 而在产品设计等其他方面仍需要迎合“市场”即客户的偏见 。 例如扫地机器人的智能体现在对住户可清扫区域的智能覆盖 , 但是在语音播报这一非智能功能上采用女性声音 , 在功能之外 , 技术也是语言、文本和媒介载体 , 也把性别刻板印象真正地定格和固化于扫地机器人和生活助手 。

人的数据化 , 不仅仅是个人的消费轨迹和网络生活习惯留下“数据面包屑”让商家进行差别定价获取更多利润 , 或是让社会管理者进行“精细化的社会管控” , 同时也是人自身在信息化中进一步成为客体的社会转变 。 人的心智和行为被编码实现数据化 , 数据反过来训练和重塑人的行为和心智 , 这一循环过程正在不断放大包括性别在内的社会价值冲突 。 而社会编程化和现实世界的虚拟化 , 必然也把我们从“现实世界是什么”的问题引入“虚拟世界如何产生”的过程 。 人类社会的性别不平等和性别歧视 , 也因科技的发展的“制造认知边界”的过程中展现出新的形态 。

以互联网各种形式的“N号房”和色情暗网成为对儿童妇女侵犯、进行性剥削为例 。 对于网络性侵而言 , “进入”这个动作本身不再是物理上的侵犯 , 而是对数据的使用 。 被破解或者提前安装的监控 , 隐藏的针孔摄像 , 偷拍的镜头、可复制和传播的数据共同组成了新的剥削形式 。 在互联网和社交平台上发生的儿童或妇女性侵中 , 技术不但不需要获得儿童监护人和成年女性的同意 , 甚至也不再需要她们“在场” 。 新型的色情暗网、裸贷、甚至在网络暴力等性犯罪和攻击中 , 对人进行威胁和控制不需要真正绑其手臂 , 把关于隐私和身体的信息组成性羞辱的话语图像散播出去即可——女性就是这样在信息面前失去了自己的身体 。

大卫·哈维在《后现代性的条件》中就指出了可复制的信息的重要性高过耐用品的物质后 , “所有权”(ownership)的重要程度将要让位于“使用权”(access) 。 这一转变也意味着人的重要性从“在场/缺席”向“模式/随机”逐渐转变 。 它首先意味着人的“公共/私人”领域也就被彻底改造了——隐私 , 一种以物理为基础的私人生活 , 成为了一种可以“使用”(access)的信息 。 构成隐私侵犯和网络性侵的“N号房”成为这一转变的在现实生活中的真实写照 。 在这一层基础上 , 图像的虚拟合成技术可以把任何一个女性的脸修改到一个裸体身上构成“裸照” , 数据的操控性威胁着活生生的人的社会存在 。 这些技术细节虽然不足以成为否定技术发展的全部意义 , 但它所经历的道德审问和权力约束远远不够 。

“父托邦”的想象与父权制的现实

人类的文明不但基于现实 , 也基于人类欲望所驱动的幻想 。 虽然科幻小说和电影本身并不是科技 , 但作为科学价值的楔子 , 这一类作品结合“科学点子”和无尽的想象力开始讲述关于科学理论的故事 。 科幻作品折射出科技进入社会情景后 , 人多元的欲求和担忧 , 也进一步拓展技术的社会道德和文化内涵 。 早在人工智能发展之前 , 科幻小说、电影等各种形式的文本已经在构建新的社会图景——这其中不仅仅是科技的变化 , 更是生产关系、人际关系、组织形式等一系列的社会变化 。 而在各种各样的科技畅想中 , 鲜有作品直接描绘因科技发展而进入性别平等的伊甸园 , 反而更多构造出了承接男性欲求的“父托邦”——崭新的科学技术拼接上陈旧的性别秩序 , 机器人不可避免地被性别化 , 提前卷入了人类的现有的性别政治中 。

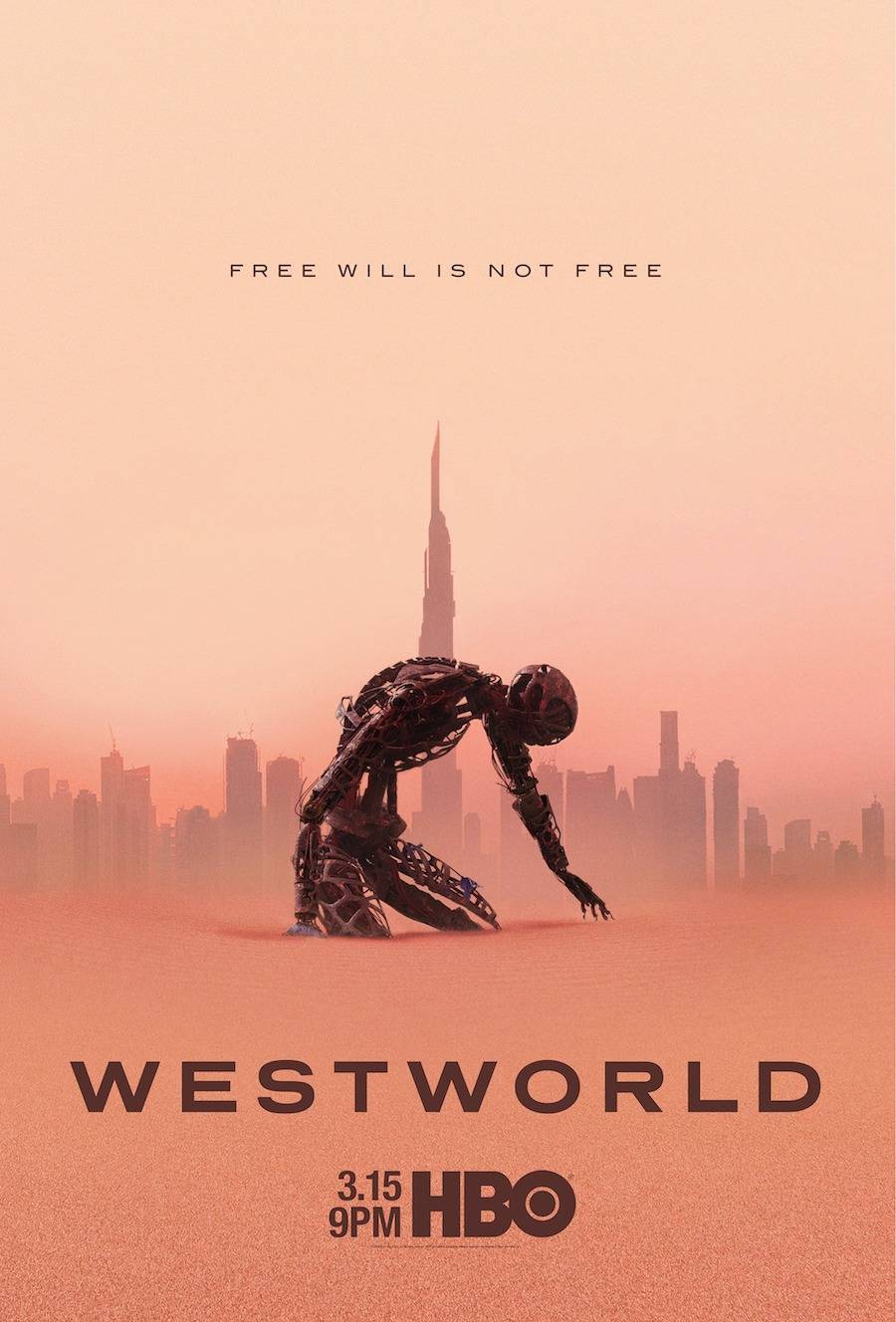

文章图片

《西部世界》海报

许多广为人知的影视作品凭借在娱乐文化中的地位讨论了性别与技术的关系 。 《机械姬》、《银翼杀手》、《西部世界》、《黑镜》和《她HER》等一系列著名的科幻电影不约而同地把未来机器人放入人类的性别角色来描述——而不是默认“机器人是无性别”的 。 在这些作品中 , 电子人往往被塑造成饱蘸情欲的形象 , 机器人的身体就是一种展示“身份界限”的舞台 , 往往或直白、或隐晦地带有阶级、种族和文化差异的标志 。 诚然 , 性意识是直觉性的经验存在 , 人和机器之间的暧昧情愫和亲密关系成为此类科幻作品创作最主流的题材可谓人性的本能 。 而作为人类性别欲望的曲折反映 , 性别在科技领域也自然地成为一个等级范畴 , 一种被认为构造的属性——电子人的性别是一种人类性别范畴之上的延伸 。

学者Nicola D?ring等人通过分析1927年至2014见之间710部影视作品发现 , 描述人机亲密关系的作品中 , 那个人类角色通常是一个不擅长人际关系的男性 。 同时 , 机器人伴侣往往是女性 。 其中非虚构作品常以性的角度描述人与机器人之间的亲密关系 , 而科幻和虚构作品则更侧重于人机之间的情感 , 甚至涉及同居和繁殖与生育 。 虽然科幻作品愈来愈带有女性视角并且力图打破性别刻板印象——《终结者》系列电影自身就体现出这种转向 , 但总体而言 , 影视文学作品呈现出的人机亲密关系的表述仍然符合人类社会中男女两性定型后的性别角色的刻板印象 , 异性恋模式的陈规旧范是一种叙述的基准线;以及 , 故事总是难以逃离对性、情感亲密关系的关注 。 那些充满未来科技感的先进的科学理论往往与旧世界里的性别文化拼接起来 , 而“电子人的身体”同女性的身体一样 , 新瓶装旧酒 , 充斥着想象性的性别秩序——其中遍布性别歧视的阴影 。

对于那些性别进步的科幻作品而言 , 悲观的科幻作品总是展现出一定的批判立场;而积极的作品里 , 如何借助科技的发展来确认女性文化的优越性、重塑女性经验 , 实现颠覆父权的社会理想 , 仍然是一个自我言说的、敞口的问题 。 正如《黑镜》、《西部世界》等一系列作品展示了经过资本社会吹鼓的科技拜物教如何异化人类的自我认知 , 把经济决定论和技术决定论设置为未来发展的前提 , 进而引发人际关系、道德伦理和社会文化的危机 , 预兆着程序非正义的、盲目扩张的科技会蚕食人类的文明 。 这些幻想的世界虽远未到来 , 但科技元素已经开始拓展技术的认识边界 。 在这些由想象力构造的、对整体时空加以虚拟重置的设定中 , “恶托邦”的幻想场景是寓言 , 或许也是预言 。 未来人类社会在科技发展中必然要面对类似的价值冲突与伦理困境 。 人们如何利用科技对道德、价值和禁忌之间的“协商”尝试 , 在科技进步的同时调整伦理关系 , 科学发展如何服务政治赋权和塑造善治的新型公民关系 , 是一连串流动、协商甚至斗争的未知 。

文章图片

技术伦理的性别失衡

科学的发展离不开女性 , 但科学却无法做到真正的性别中立 。 尽管第一个话务员、第一个接线员、第一个执行计算者都是女性 , 尽管第一部计算机的制造有女性的贡献、第一个程序员也是妇女 , 但男性主义科学的性别化立场仍然是科学与技术发展的主流声音 , 阳刚之气贯穿于技术发展的历史黑箱 。 1936年 , 弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)就断言:“科学不是没有性别的 。 科学是男人 , 是父亲 。 ”在上世纪80年代末 , 一群技术女性主义者涌现 , 批判科学技术中的男性霸权思维和技术决定论 , 提出了“技术能否给女性带来权力并且促进性别平等”的重要科学辩题 。

在科学哲学价值观的辩论里 , 传统的实证主义方法原则已经备受质疑 。 科学价值的构成背景、认知因素和社会差异与技术相互塑造 , 挑战着单一认知的“技术决定论” 。 H. 朗基诺(Helen Longino)就认为 , 人们通常所信守的各种社会规定或价值 , 直接影响着科学证据的形成或科学评价标准的制定 。 这些社会规定或价值通常包含着根深蒂固的男权意识 。 在科学发展、合法化合理化的进程中 , 以男性为主的各种假设扮演了主导型的力量 , 进而造成了一种不公 , 也阻碍了科技发展服务共同利益形成“共善”的目标 。

桑德拉·哈丁(S. Harding)就提出了这样一个重要的问题:人类社会进步也是妇女的进步吗? 这样的追问也不仅限于性别 , 在种族、阶级等标准 , 我们必然要经历这样的科学价值审问:哪种科学将最能改善其文化中最脆弱的群体的社会福利 , 而不仅仅是服务于优势群体?引入包括性别在内的多元价值观 , 对探寻可供选择的科学假说和理论非常重要 。 女性主义科学哲学家们也力图在理论上超越传统的二元对立的做法 , 以便与其他学科方法相互渗透、融合 。

眼下技术进步与女性解放的关系虽然不至于正在完全经历“至暗时刻” , 但也丝毫不容乐观 。 与哈拉维曾经寄予热情希望的赛博文化不同 , 朱迪丝·斯奎尔斯(Judith. Squires)认为赛博空间会重现旧有的权力关系 , 机器结合体会重现男性霸权气质 。 温迪·福克纳(Wendy Faulkner)认为技术压迫与性别压迫具有同构关系 , 男性气概和技术之间具有持久的象征性联系 , 技术实践中也有鲜明的性别分工 。 奥斯丁·史密斯(Austin-Smith, Brenda)认为 , 信息传播伴随着权力交换 , 网络空间存在着霸凌和性别歧视 , “互联网是男权文化之网” 。

诚然 , 谈论上述现象和性别问题不是为了陷入“技术恐惧论”的滑坡中 , 也不想陷入未来学简单的乐观或悲观立场 。 技术的伦理和价值辩论也是为了让道德可以跟上科技发展的快速步伐 , 发挥人对科技发展的建设性参与 。 就在刚刚过去的1月31日 , 《南华早报》已经报道了中国科学家创造出人工智能保姆来照顾人造子宫中的婴儿 , 这一进展就来自苏州生物医学工程技术研究所 。 报道中的研究员认为 , 人造子宫和AI代孕的技术已经不成问题 , 但法律和道德挑战是这一技术能否普及的关键 。 这是解放女性生育 , 缓解生产痛苦的“善”的技术吗?它又是否会带来人类的生物污染 , 打开我们尚不知晓的生命潘多拉之盒?面对历史的未知 , 我们如何平衡各方风险与效益?尤其是发生于2018年贺建奎基因编辑婴儿的科学事件里 , 人类基因的编写成为科技异化人的“灾难事故” 。 当政治和资本利益驱动科技发展 , 当伦理和道德技术决策的约束力极为有限时 , 我们又如何避免亦步亦趋、事后诸葛亮的反思?

毫无疑问 , 这些科学技术的发展与女性的历史命运、人口与生育控制 , 以及人类的再生产方式都息息相关 。 现实的科技伦理抉择最终是一种社会和文化的选择 , 反思、审视和约束在当下显得尤为迫切 。 在历史与未来的交汇处 , 我们唯一可以预见的是 , 人工智能、虚拟现实、生命科技等技术的伦理将长期保持“未完成的敞口” , 而性别参与的价值辩论和科技的性别平等之路也未有尽头 。

参考文献

陶锋.人工智能中的性别歧视[J].浙江学刊,2019,(04):12-20.

汪怀君,and 汝绪华."人工智能算法歧视及其治理." 科学技术哲学研究 37.02(2020):101-106.

宋素红, 王跃祺,and 常何秋子."算法性别歧视的形成逻辑及多元化治理." 当代传播 .05(2020):95-100

齐琳珲."新闻写作机器人性别偏见的个案研究." 青年采访人员 .04(2021):43-45. doi:10.15997/j.cnki.qnjz.2021.04.019.

段伟文."开放的伦理底线与结构化伦理嵌入——深度科技化时代的生命伦理审度." 探索与争鸣 .12(2018):15-16.

段伟文."人工智能时代的价值审度与伦理调适." 中国人民大学学报 31.06(2017):98-108.

段伟文."大数据透视下的历史与未来." 史学理论研究 .01(2016):12-16.

南京大学. 实践与文本. 关于女性主义科学哲学的争论. 2010.05.21

张彦,赵馨姝.马克思主义域阀下《黑镜》的后人类症候考论——以基因编辑婴儿为切入视角[J].重庆大学学报(社会科学版),2019,25(04):10-21.

【社会|后人类离性别平等有多远②:算法歧视与技术的性别失衡】SCMP. Chinese scientists create AI nanny to look after babies in artificial womb. Stephen Chen. 20220131.

推荐阅读

- 卢伟|卢伟冰:Redmi K50 宇宙接棒,K40 迎来最后购买时间

- 广东|广东木森:复工后开始满负荷生产

- Apple|乔布斯亲手制作,苹果 Apple 1 电脑主板未解之谜 47 年后被解开

- 京张线|冬奥会实现多项5G应用突破,能否撑起“后5G时代”一片天?

- 新浪科技|瑞幸重返纳斯达克仍不易:浴火重生后,投资者还是不敢交付真心|海外周选

- 视点·观察|瑞幸重返纳斯达克仍不易:浴火重生后 投资者还是不敢交付真心

- Intel|英特尔Granite Rapids服务器芯片推迟到后年发布

- Mozilla|升级Firefox 98后默认搜索引擎会有调整

- 证券时报|三年拿下国产高端手机第一:“小米式豪言”背后的AB面

- 人物|男子称工资单被同事看到后遭开除:官方回应