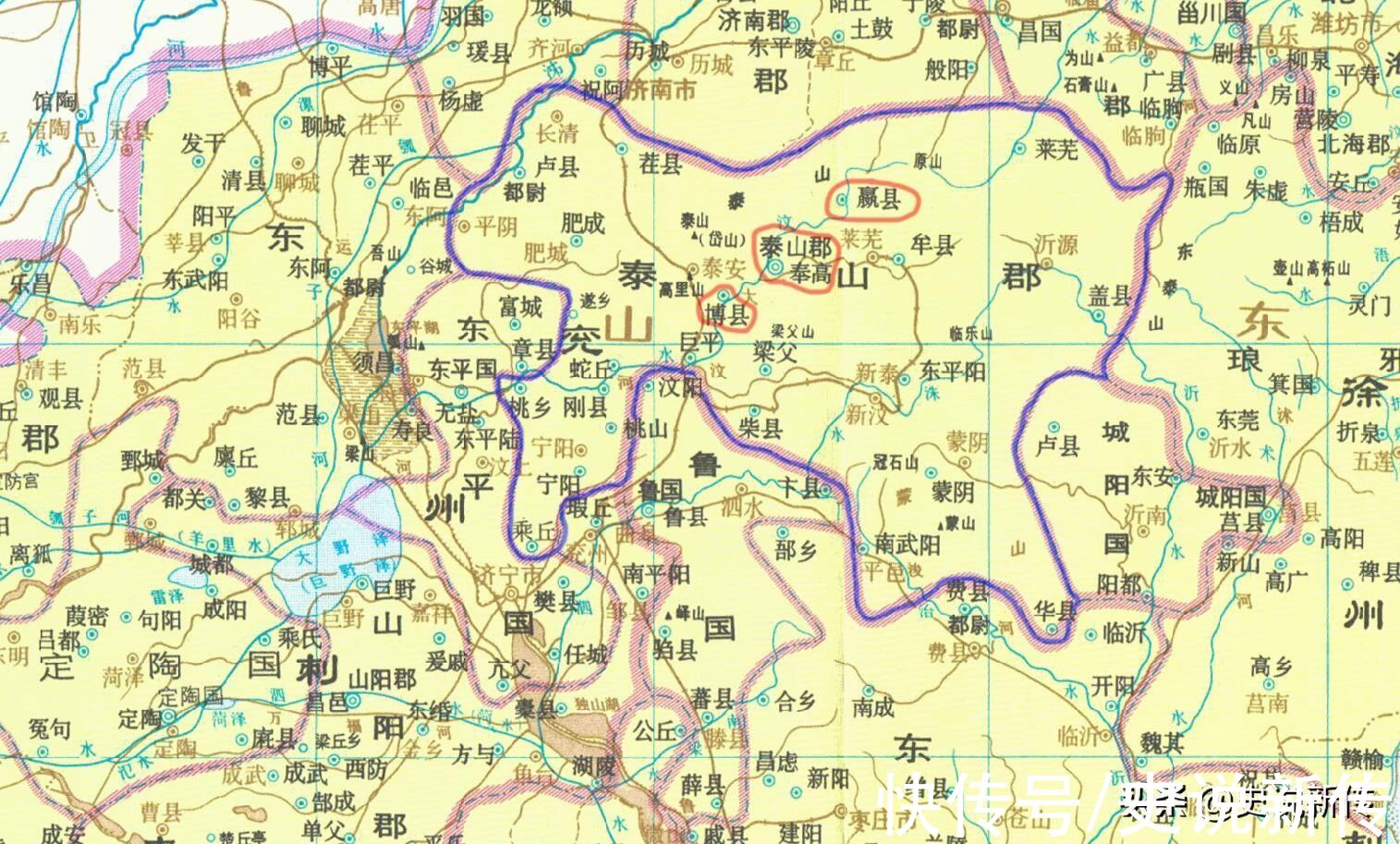

奉高县其城邑旧址位于三汶交界之处,自泰城向东沿老泰莱公路至泰安市岱岳区范镇故县村可到,此处东面是嬴汶河,西面是石汶河,南面又有牟汶河。奉高县邑在1958年修筑辛泰铁路和1977年开挖胜利渠时都曾发掘出大量汉代陶器、砖瓦、铜钱、铜盆等文物。有学界研究资料分析认为,奉高县城区规模北至泰莱公路以北的祝阳镇姚庄大云寺(姚庄粮站),南边到故县村南,城池南北长约八百米,东西宽约五百米。

文章插图

岱岳区范镇故县村位置

元封元年(公元前110年),汉武帝刘彻启驾亲巡,开始封禅活动。《史记封禅书》中记载,“上巡南郡,至江陵而东。……四月中,至奉高修封焉。”这一路线从咸阳出发,南入荆州,再由江陵沿江东下,至扬州后……由徐州、兖州至奉高,而后上泰山修封禅书。

元封五年(106年),汉朝又置刺史部十三州。这时的泰山郡都隶属于兖州刺史部(治所设在濮阳)。

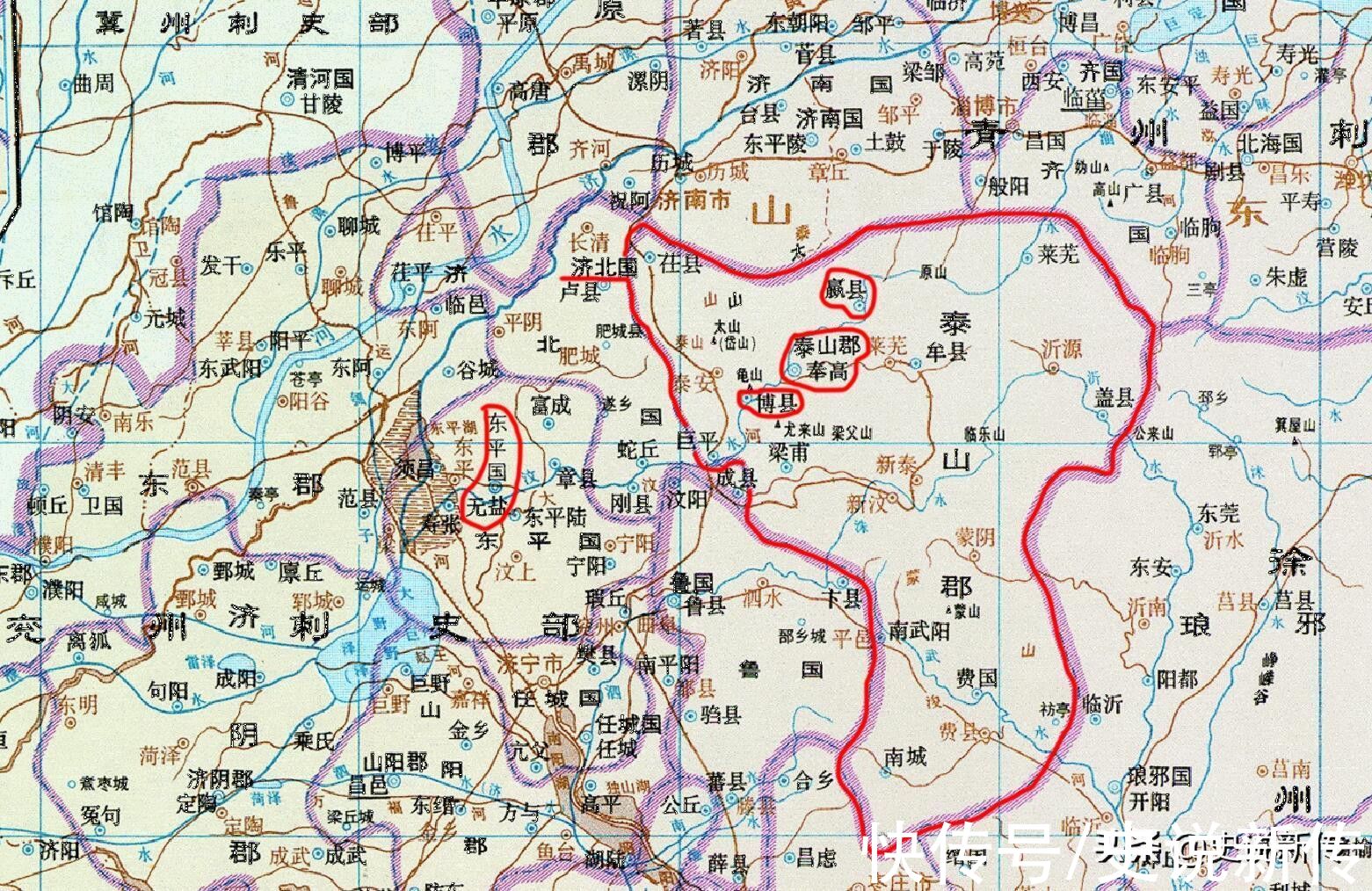

文章插图

西汉泰山郡地图

通过这个西汉兖州刺史部泰山郡地图可以看出,这时的泰山郡辖境相当广,不仅是包括现在的泰安市大部,还包括长清、莱芜、沂源、平邑、费县等地。西汉文帝二年(公元前178年)时,曾分泰山郡西部,即今山东长清、平阴、肥城、茌平、齐河和宁阳北缘一带而置济北国,都于卢县(今济南市长清区西南)。

东汉之后,兖州刺史部治所是在山阳昌邑(今山东巨野南)。这一时期的泰山郡面积逐渐缩小,其中省肥城入卢县,属济北国,须昌、无盐属东平国。至汉顺帝永和五年(140年)时,领12县。

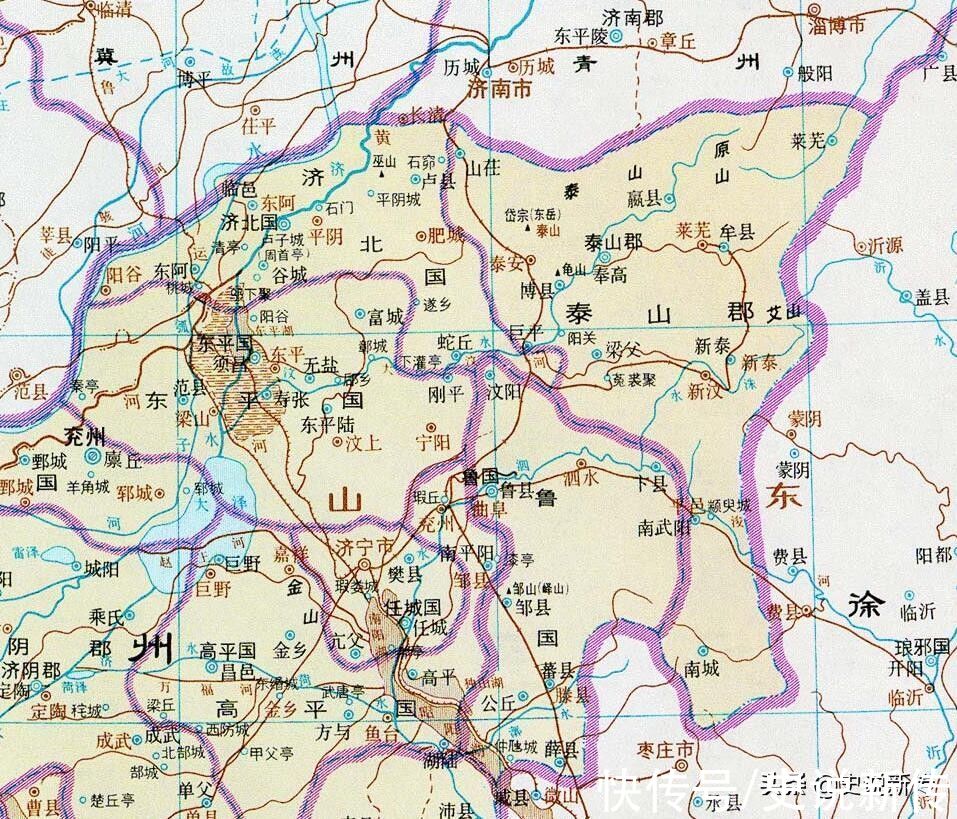

文章插图

东汉泰山郡

魏晋、南北朝时期,泰山地区出现占据泰山的割据势力和举兵事件,区划屡有变更。

西晋时期,泰山郡还曾分置出南城郡,以封泰山羊祜为南城侯,《晋书》羊祜传中曾介绍:

“诏以泰山之南武阳、牟、南城、梁父、平阳五县为南城郡,封祜为南城侯,置相,与郡公同。”

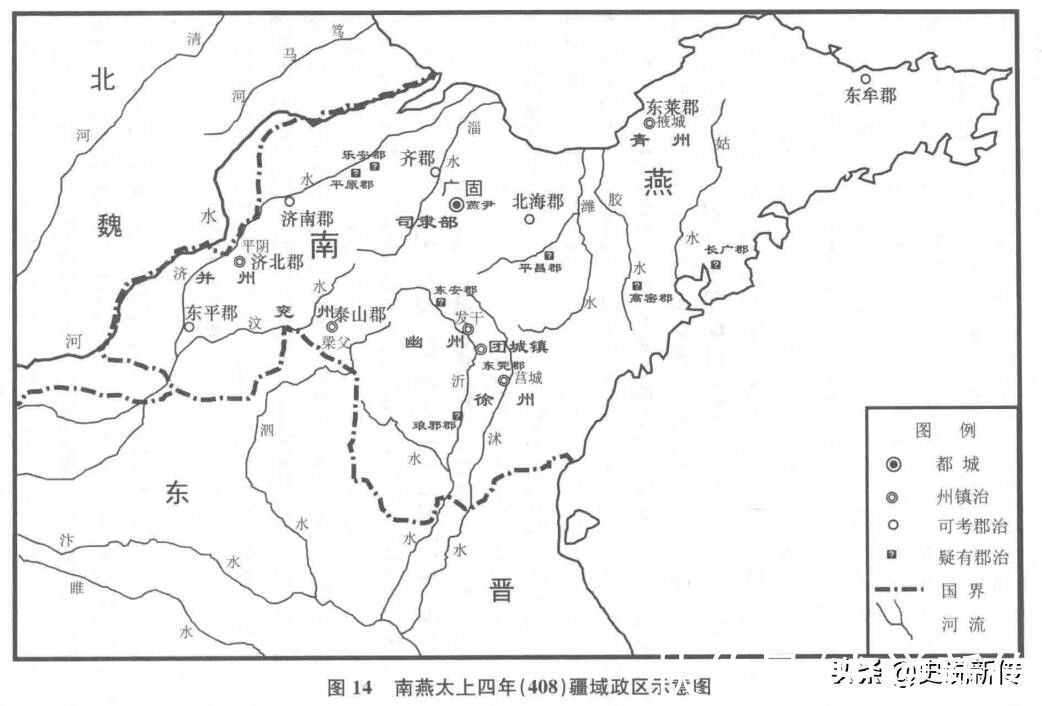

文章插图

西晋泰山郡

后赵石勒建国后,不断扩大其统治区,东晋太兴二年(319年),在陈川降石勒时,东晋泰山太守徐龛“以泰山叛,降石勒,自称兖州刺史”,但东晋很快又出兵收降徐龛,至东晋永昌元年(322年),后赵又再取泰山郡,这时的泰山郡应该领有奉高、嬴、牟、南城、南武阳、梁父、博、山茌、莱芜、巨平等县。

东晋永和五年(349年),后赵大乱。此后,泰山郡之地先落入冉魏之手,后成为前燕与东晋反复争夺之地,东晋升平二年(358年),前燕得泰山郡,这时的泰山郡领奉高、山茌、博、嬴、南城、梁父、南武阳、莱芜、牟、巨平等县。

东晋太和五年(370年),前秦灭前燕,全取其地,但淝水之战被东晋击败后,其疆土锐减。东晋太元十一年(386年),“会翟辽据黎阳反,执滕恬之,又泰山太守张愿举郡叛,河北骚动”(387-389年属翟魏政权)。东晋太元十八年(394年),泰山郡之地又为后燕所据。东晋隆安二年(398年),泰山郡之地不能为其所控。

南燕燕二年(399年),南燕承东晋置泰山郡。

根据《十六国疆域与政区研究》一书中梳理的泰山地区郡县情况如下:南燕时,泰山郡(399-409),治奉高,南燕燕二年(399年),承东晋置泰山郡,领奉高、山茌、博、嬴、南城、梁父、南武阳、莱芜、牟、巨平十县。据《晋书·地理志》记载:泰山郡有梁父县,南燕兖州刺史应镇此。至南燕太上五年(409年),泰山郡领县当不变。不过,在南燕慕容德统治期间,南燕建平四年(403年),“先是妖贼王始聚众于泰山,自称太平皇帝,号其父为太上皇,兄为征东将军,弟为征西将军。”

文章插图

晋安帝义熙元年(405年),南燕广固城以南琅邪、泰山诸郡多陷没于刘裕之手。刘宋初期,以黄河与北魏为界。也就是说,刘宋政权在前期曾拥有泰山之境。据《宋书》卷三十五中记载,兖州刺史一条下提及刘宋时期泰山郡领有奉高、巨平、嬴、牟、南城、武阳、梁父、博八县。

北魏天赐六年(409年)十月十三日,明元帝拓跋嗣即位。他在南朝刘裕去世以后,开始了对南朝刘宋发动进攻,夺取了黄河以南的司、兖、豫等州的大部分地区。南朝宋文帝刘义隆即位后,意图收回河南失地,群臣争献计策来迎合取宠,建议他“当鸣銮中岳,疾卷赵、魏,检玉岱宗”,于是实施了“元嘉北伐”,双方一度呈犬牙交错之势。

推荐阅读

- 疫情|信阳公布3名密接者轨迹,曾游览南湾湖景区

- 瑞士|赛场称雄 源自底蕴

- 岩体|半个世纪来龙门石窟的首次换装

- 酒店|朝阳完成涉奥酒店无障碍设施改造,国际残奥委会:完美

- 李鹤|江西多地迎来降雪 唯美雪景引人醉

- 国家南方·连界|实施“旅游+”战略四川威远推动旅游产业高质量发展

- 澳门酒店|去哪儿:澳门2022年酒店预订量较2021年同期增长一倍

- 白鹿|白色梅花鹿出没北海道北部 “神之使者”游览雪原

- 闭环管理|延庆赛区酒店圆满完成媒体接待工作