「上图」为什么能前后流通700多年之久,始于西汉的五铢钱

_原题为 始于西汉的五铢钱 , 为什么能前后流通700多年之久

2015年 , 考古人员在南昌海昏候墓中清理出200万枚、重达十吨的五铢钱 , 引起了人们的广泛关注 。

五铢钱源于西汉武帝 , 历经新莽、东汉、三国、两晋、南北朝、隋朝、直至唐初才废止不用 , 它前后流通了739年 , 成为中国历史上最长寿的货币 。 一枚小小的五铢钱 , 为什么能够穿越八个朝代经久不衰呢?

文章图片

上图_ 西汉五铢 , 西汉时期的古钱币

- 流通范围最广

【「上图」为什么能前后流通700多年之久,始于西汉的五铢钱】三年后 , “郡国多奸铸钱 , 钱多轻” , 西汉不得不再次进行货币改革 , 推行“赤仄五铢” 。 “公卿请令京师铸钟官赤侧 , 一当五 , 赋官用非赤侧不得行 。 ”也就是说一枚官铸“赤仄五铢”能抵五枚“郡国五铢” 。

文章图片

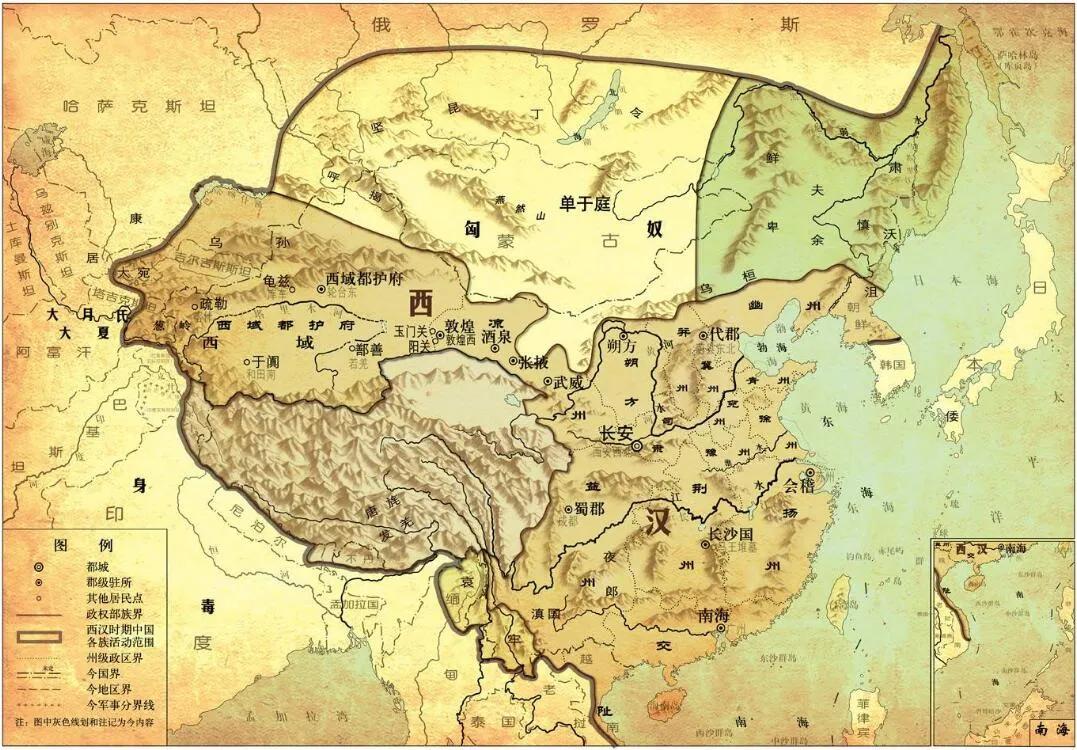

上图_ 西汉版图

尽管“赤仄五铢”的含铜量比“郡国五铢”多 , 但它的币值凌驾于实际价值 , 很快出现了贬值 。 元鼎四年(公元前113年) , 武帝下令“悉禁郡国无铸钱 , 专令上林三官铸(上林三官指中央统管铸钱的部门) 。 钱既多 , 而令天下非三官钱不得行 , 诸郡国所前铸钱皆废销之 , 输其铜三官 。 ”“上林三官五铢”由此定样 , 经昭帝和宣帝两朝依旧沿用其样式 , 深受社会各阶层认可 。

五铢钱的流通以西汉政治中心关中平原为中心 , 向外辐射 。 它的范围很广 , 东临大海 , 西至西域 , 南及南海 , 北越长城 , 覆盖了西汉整个疆域 。 不仅如此 , 朝鲜、日本、越南、伊朗、土耳其等国家也有五铢钱出土 , 足见其欢迎程度 。

文章图片

上图_ 秦半两

- 成钱数量最大

《汉书·食货志下》记载:“自孝武元狩五年三官初铸五铢钱, 至平帝元始中, 成钱二百八十亿万余云 。 ”学术界对此有两种说法:第一种说法认为“亿万”等于亿 , 也是280亿枚 。 第二种说法主张“亿”是十万 , 相当于有2800亿枚 。

据考古资料和文献记载 , 西汉铸造的五铢钱平均耗铜2.82克 , 按280亿枚计算 , 需铜78960吨 , 折合每年652.6吨 , 再按2800亿枚计算 , 每年耗铜6526吨 。 而唐宣宗大中年间 , 全国的铜年产量为3903吨 , 显然数百年前的西汉 , 铜产量不会超过这个产量 , 按此推算 , 第一种说法更合理 。 经过七个世纪的铸造 , 五铢钱几经改版 , 数量愈加庞大 。

文章图片

上图_ 唐宣宗李忱(chén)(810年—859年)

推荐阅读

- 《开端》更新连占十条热搜,王萌萌为什么下车,你真的看懂了吗?

- 为什么我们还在看春晚?

- 东西问|“年味中国”系列稿之四:为什么我们还在看春晚?

- 调解、相亲、恋爱指导……为什么情感类视频这么让人上头?

- 属于多代人的青春回忆节目快乐大本营,为什么会停播了?

- 为什么是白敬亭演《开端》?看完这档综艺你就知道了

- 闪光的乐队:《小白马》赢了可以理解,《下一个》为什么会输?

- 林志炫又输了,而且是连输三场,这是为什么呢

- 白敬亭光剑变装视频!为什么和我们期待的光剑变身是不一样的?

- 李靓蕾翻车?现在群众呼声都转向王力宏,为什么?