知识科普|文化随笔之“漫话三伏”

【知识科普|文化随笔之“漫话三伏”】_原题为 文化随笔之“漫话三伏”

漫话“三伏”

撰稿:成宇

还有两天就进伏了 , 酷热的长夏即将来到 , 今天我们就来聊一聊“三伏” 。

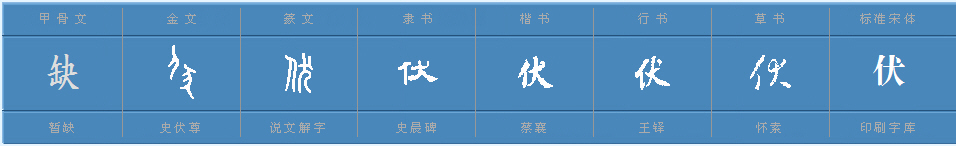

“伏”是一个会意字 , 是一个人牵着猎犬伺机捕获动物的样子 。 《说文解字》中说:“伏 , 司(“司”通“伺”)也 。 ”《广雅》说:“伏 , 藏也 。 ”总之 , “伏”字在各种字典中的解释最主要的词条就是“潜藏” 。 “三伏”的“伏”也是“潜藏”之意 。 那么 , 何以称之为“三伏”呢?

文章图片

按照阴历气候规律 , 夏至后的第三个庚日起为头伏(初伏) , 第四个庚日为中伏(二伏) , 立秋以后第一个庚日为末伏(三伏) , 头伏和末伏各十天 , 中伏十天或二十天 , 立秋日及其后两天如果出现庚日 , 中伏就为十天 , 否则为二十天 。 所谓“庚日” , 是按照干支纪日法每逢有“庚”字的日子叫“庚日” 。 三伏天出现在小暑与处暑之间 , 是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子 , 也被称之为“长夏” 。 以阴阳五行之说 , 四季可分为五季 , 即春、夏、长夏、秋、冬 , 分别对应“木、火、土、金、水”五行 。 春天为“木” , 夏为“火” , 秋为“金” , 而“庚日”属金 , 所以 , 三伏从夏至第三个庚日开始 。 “木”生“火” , 而“火”克“金” ,“金”不敢出来 , 需要潜藏一段时间 , 立秋以后 , 阳气渐衰 , “土”生“金” , 立秋以后的暑气渐衰 , 三伏至立秋以后的“庚日”逐渐结束 。 这段时间称为“三伏” 。 “伏”表示阴气受阳气所迫藏伏在地下的意思 。

文章图片

三伏 , 阳气旺盛 , 为了顺应天时 , 人体“阳盛于外而虚于内” , 汗液增多 , 容易导致人体阳气宣发过盛 , 而体内阳气匮乏 。 如果为了防暑过度贪凉 , 就会使体内阳气更虚 , 因此三伏的饮食应以去火除湿、滋阴补阳为宜 。 根据阴阳五行理论 , 在三伏天有其饮食养生的理论 , 并形成相应的饮食习俗 。

三伏 , 首先要避暑降温 , 冷食是不可少的 , 在西周时期 , 就有在伏天掘井藏冰的做法 , 魏晋时期在宫廷有了伏日赐冰的做法 , 唐宋时期渐成宫廷习惯 , 王公大臣得到宫廷赐冰 , 是一种无上的荣耀 。 《岁时杂记》载:“京师三伏唯史官赐冰 , 百司休务而已 。 自初伏日为始 , 每日赐近臣冰 , 人四匣 , 凡六次 。 ”

文章图片

三伏酷热高温 , 人们喜冷食 , 喝水多 , 导致湿气侵入人体 , 而外湿入内 , 因此 , 三伏饮食还要注意除湿 , 绿豆、薏米当是除湿的上佳食品 。 更为重要的 , 是三伏人体内阳气虚弱 , 还要注意补阳 。 汉杨恽说:“田家作苦 , 岁时伏腊 , 烹羊炮羔 , 斗酒自劳 。 ”为什么要在伏腊日烹羊斗酒呢? 这是因为羊肉有大补的功效 , 现在 , 很多人在盛夏季节喜欢大汗淋漓地吃火锅 , 就是这个道理 。 浙江台州也有在三伏吃鸡粥的风俗 , 名为“补阳” 。

文章图片

在我国北方 , 也流传着“头伏饺子 , 二伏面 , 三伏烙饼炒鸡蛋”的民谣 。 伏日吃面食 , 这一习俗至少三国时期就已开始了 。 《魏氏春秋》上说 , 何晏在“伏日食汤饼 , 取巾拭汗 , 面色皎然” 。 南朝的《荆楚岁时记》中说:“六月伏日食汤饼 , 名为辟恶 。 ”究其原理 , 也与阴阳五行相关 。 面粉性温 , 味甘 , 具有调理肠胃、养气补虚的效果 。 饺子形似元宝 , 元宝属“金” , 头伏吃饺子有“元宝藏福”的寓意;而且 , 盛夏季节 , 人们大多饮食不振 , 饺子为我国传统美食 , 头伏吃饺子 , 也有提振食欲的作用 。

推荐阅读

- 接着奏乐接着舞!河南春晚再现出圈名场面,网友:文化“内卷王”上线

- 国风节目混搭王一博,来自家乡的肯定,把文化创新玩出新花样

- 挖掘国乐宝藏,新媒股份助推国潮文化破圈

- “北大毕业,公开羞辱杨幂没文化”,恃才傲物的下场就这样……

- 河南台“年宇宙”春晚:科技手段加持文化内涵,王一博刘昊然加盟

- 雷佳音辛柏青宋佳殷桃齐聚《人世间》 展现传统家文化的温暖

- “虎虎生威,狮狮如意”电影文化嘉年华亮相二沙岛

- 青海民间文化公益春晚录制完成

- 「沈马 CP」拯救你的不开心,《麻花特开心》为客厅文化添砖加瓦

- 娱乐圈的明星,没文化还是少参加综艺吧,太尴尬