笔架|汉魏晋墓出土叉形器的功用——从棘币、笔架、三子钗、镜架说起

_原题为 汉魏晋墓出土叉形器的功用——从棘币、笔架、三子钗、镜架说起

有关汉魏晋时代墓葬出土的金属叉形器 , 历年来 , 有不少学者关注并研究 , 其中所涉及用途是最主要的探讨方向 。 此前较常见的功用解释 , 主要有以下几种:棘币 , 笔 架 , 三子钗 , 绕线板 , 缠线器 , 假发固定饰件 。 上述定义都是不同阶段做出的判定 。 同时也有学者在讨论镜台、镜槛、镜架时涉及相关信息 。

这类汉魏晋时期流行的“叉形器”实际上有相当大的区别 。 除了叉首数量不等外 , 还有一个特别明显的区别 , 两个叉头的叉形器 , 叉首都没有穿孔;两个以上叉头的叉形器会出现数字不等的穿孔 , 并且是两边叉首都有对称穿孔 。 将其进行区分后 , 会对其功用提供有意义的考量 。

区分列组如下:

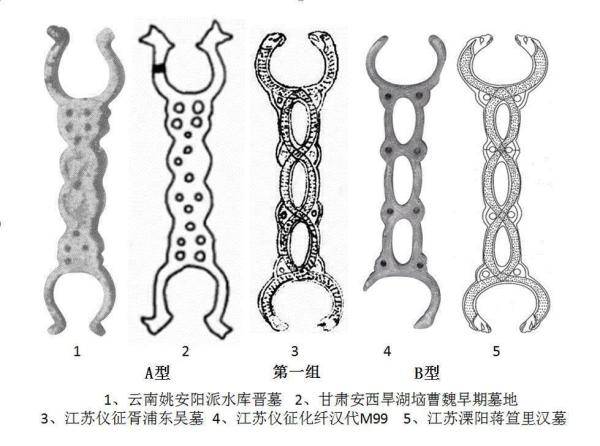

第一组:叉形器首部没有穿孔 , 叉首为两股 , 多为绞绳结带扣或龙蛇样动物交尾缠绕 , 两侧对称 。

目前发现实物可区分为两个分型 。 A、绞绳结带扣 , 双叉首 。 B、龙蛇样动物交尾缠绕 , 双叉首 。 就刘芳芳披露连云港灌云博物馆收藏的连云港东海郡龙苴城遗址出土的铜叉形器和铜镜组合图 , 从叉首尖部交抵处的内收卡压状态信息 , 这类两股龙蛇样缠绕和绞绳结带扣叉形器 , 确实有可能达成“镜架撑”的功能 。

文章图片

文章图片

连云港东海郡龙苴城遗址出土铜镜及撑架

但有几个问题 , 仍需要考虑:第一 , 古代铜镜的纽主要是捆扎镜绶;第二 , 已经考古发掘的早期镜架或者图像信息 , 可确认汉晋流行镜架主要是插置固定 , 许多是落地镜架组合;第三 , 汉代未有高桩家具流行 , 就以几案广泛使用论 , 仅仅用此叉形器支撑铜镜很容易滑脱倾覆 , 固定效果很差;第四 , 汉晋流行大纽铜镜 , 但因铜镜尺寸不同 , 镜纽孔穿间距不定 , 此类撑架的通行性好像很低 , 一旦镜纽孔径大于或小于“铜叉形器”叉首尖内顶角宽度 , 则无法卡扣 , 很难再支撑镜立 , 故此型“铜叉形器”是否绝对就是“镜架撑” , 还需要更多考古综合信息的获取 。

文章图片

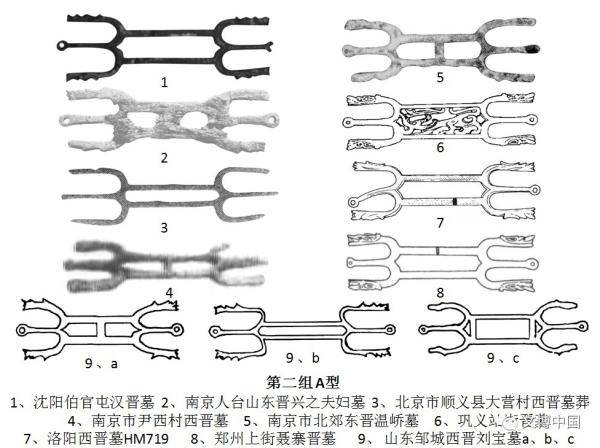

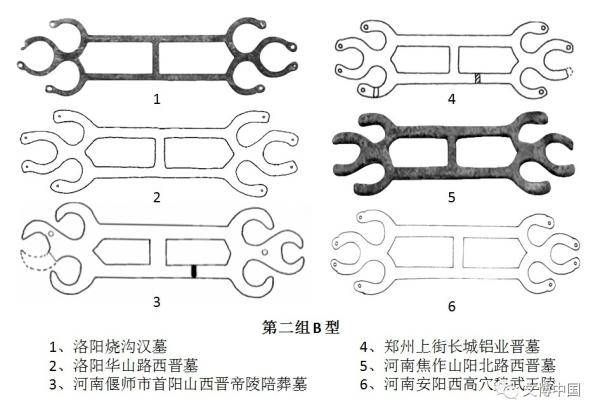

第二组:叉形器有穿孔 , 也可区分为两个分型 。

A 型:叉首为三股 , 仅中间叉头有穿孔 , 共计两孔 , 叉股两侧为无穿孔龙 (兽) 首 形 (部分略有简化现象 , 且有些磨损导致造型消失) 装饰 , 两相对称 , 中心有穿孔叉头长于两侧龙 (兽) 首装饰 。 B型:叉首为品字3U形四股状 , 每个叉头都有穿孔 , 共计八孔 , 无其他装饰 , 两侧对称 。

文章图片

前述第二组A型三股龙首叉形器 , 就各地发掘简报材料 , 虽然多有盜扰 , 但几乎都和石(黛)砚板共出 , 仅个别有镜伴出 , 由此可以确认此型器和石 (黛) 砚板的关联为主要状态 , 且明显发现多例线绳缠绕痕迹残留 。 巩文也观察到此类叉形器考古发掘品有线绳缠绕痕迹 , 且多和铜镜、石黛板同出 , 因而推测这类叉形器 , 有可能是男女混用的和假发固定饰件有关 。

就前揭两组四型叉形器的分型排序 , 可以清晰发现第一组和第二组并非一种功用的器具 。 就其墓葬遗存物伴出现像和镜、叉形器的实体组合实验 , 可确认刘芳芳的推论有成立的可能 , 第一组双叉首无孔器是能做为合适尺寸镜纽的“镜撑”使用的 , 但具体确认仍需要科学考古发掘获得更多的组合信息 , 以解决前列的其他几个疑问 。 同时第一组A型的绞绳结带扣 , 类似“吉祥结”的绳索纹样概念 , 未必不是其使用功能信息的隐示 。

推荐阅读

- 李宪|陕西发现首例考古发掘出土颜真卿书丹墓志铭

- 遗骸|庞贝古城出土一对主仆遗骸

- 西安|宋代考古新发现!西安孟氏家族墓地出土罕见耀州窑青釉瓷器

- 墓葬|出土罕见耀州窑青釉瓷器

- 墓地|西安发现北宋孟氏家族墓地 出土罕见耀州窑青釉瓷器

- 墓葬|西安考古新发现!出土珍贵耀州窑青釉瓷器!部分器型首次发现~

- 瓷器|陕西北宋孟氏家族早亡人墓地出土精美耀州窑瓷器 墓志显示北宋盗墓严重

- 遗址|宁波发现东周时期文化遗址 出土文物佐证此地曾参与吴越争霸

- 西安|震撼多图!陕西考古新发现!出土极为珍贵耀州窑青釉瓷器!部分器型首次发现!

- 新京报|衣服花纹临摹自出土的布料,剧情展现大辽发展的艰辛和数代人的不懈努力《燕云台》刻画群像演绎变革之路