陈春声|陈春声:清代怎么防范虚报粮价

_原题为 陈春声:清代怎么防范虚报粮价

这里我们要讨论的问题有两个:首先是清代粮价报告本身的真实性 , 其次是各种可利用的清代物价资料中有没有比粮价报告更可靠一些的 。

关于第一个问题 , 我们认为清代粮价奏报制度本身已包含了防止地方官员弄虚作假的努力 。 清朝统治者对粮价奏报制度是十分重视的 , 为保持粮价报告的真实性采取了许多措施 。

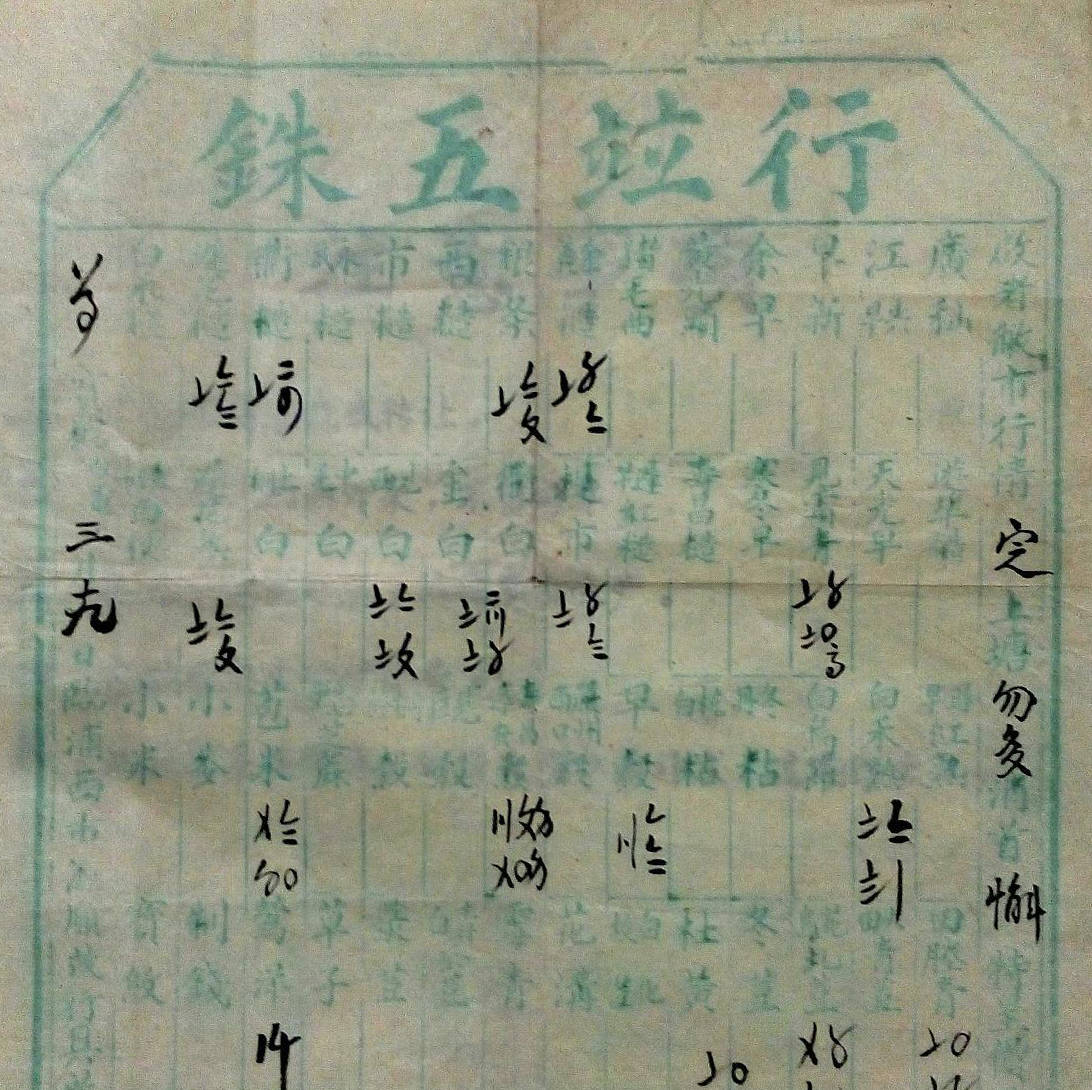

文章图片

清代粮食行情单

措施之一是皇帝的经常检查 。 按清朝规定 , 每份奏折都要由皇帝亲自批阅 , 粮价单和雨水粮价折自然也不例外 。 至少在清朝中期以前 , 最高统治者对粮价报告是十分重视的 。 康熙、雍正皇帝在粮价奏折上的批示已收录于前面讲过的几部大型档案汇编中 , 恕不赘列 。 以我们讨论的乾隆朝为例 。 乾隆帝自始至终十分注意粮价报告 , 所作的批示举不胜举 , 就是在本文所利用的广东粮价单上也时有所见 。 例如 , 乾隆二年(1737)五月广东粮价单有这样的朱批:“七月方奏五月米价 , 其故云何?”是年十二月广东粮价单上又有“览各属米价腾贵 , 当此青黄不接之时 , 与督臣吴为筹画民者 , 毋致一夫失所 , 方慰朕怀”的朱批 , 对粮价的重视可见一斑 。 到其晚年 , 乾隆帝还专门强调:“嗣后各该督抚务宜各加愧历 , 留心查察 , 严饬所属州县以谷价贵贱 , 民食攸关 , 每月粮价务须复实呈报 , 不得因有采买等事 , 先行浮开数月 , 以便任意侵肥 。 ”至乾隆六十年(1795)十一月十六日 , 在行将退位之际 , 他还在署两广总督朱珪所报雨水粮价折上作了如下长篇批示:

朱珪奏地方雨水粮价情形一折 , 阅所开粮价单内广州等府米价有较上月贵二分至七八分不等者 。 广东本年雨水调匀 , 秋成尚属丰稔 , 现据该署督奏 , 各处商贩商船连樯辐凑 , 是市集粮食充盈 , 价值自应平减 , 何以较上月粮价转有增昂?是否系该处市侩因收成较好 , 预抬价值以为将来减落地步;或系地方官为采买起见 , 将粮价有意多开 , 以便采买时可以浮冒 。 均未可定 , 著传谕朱珪留心查察 。 至现在市价较上月稍有增昂 , 于民食究竟有无妨碍 , 并著查明复奏 , 以慰廑念 。 将此谕令知之 。

不管他的责问有理与否 , 其对待粮价报告的认真态度跃然纸上 。 值得注意的还有 , 他讲到防止地方官有意多开粮价的问题 。 当然 , 封建君主重视粮价报告并非真正出于对人民生活的关心 , 但这种重视毕竟可以对地方官员产生一种威慑作用 , 使之不得不有所顾忌 。

措施之二是不规则报告的存在 。 对一个地区的行政、财政不负直接责任的官员随时随地都可以向皇帝报告这个地区的收成、雨雪、灾荒、粮价等情况 , 这些奏折对于正常上报的粮价单是最有效的检查物 。 它的存在对于保证粮价单真实性所起的作用是最重要的 。 皇帝对于这类奏折也是十分重视的 , 例如乾隆皇帝在批阅粤海关副监督郑伍赛所上的雨水粮价折时写道:“知道了 。 督抚散赈 , 若讳灾掩饰及属员冒销 , 泽不下逮者 , 应据实奏闻 。 ”明确要求他监督督抚的活动 。

措施之三是几种经常性粮价报告的同时存在 。 乾隆中期以前 , 皇帝每个月都可以得到分别来自总督和巡抚的关于同一省份粮价的两份奏折 , 各省布政使每月还要把一本粮价清册送交户部 , 这几份材料互相比较的可能性使督抚在上报粮价时难以单独弄虚作假 。 而清代地方高级官员的高度流动性 , 又使共同作弊成为一种十分困难的事情 。

综上所述 , 清政府保证粮价报告制度可靠性的措施还是比较严密的 。 可以假定 , 至少在清代中期以前 , 在其行政制度比较强有力的时期 , 粮价单的可靠性还是较有保证的 。

但是 , 和一些研究者的看法不同 , 我们认为粮价奏报制度中的弊病也是明显的 。

推荐阅读

- 任鲁豫在春晚零点报时的那一刻,带来3点思考,结果怎么样

- 当年非诚勿扰“宁坐在宝马哭”的女孩,8年后过得怎么样了?

- 帅翻春晚的《行云流水》是怎么拍出来的

- 知否,呼风唤雨20年的林姨娘,怎么败在海氏手里的?太精彩了

- 终于有人接住朱广权的段子了!网友:今天怎么没有手语老师

- 虎年春晚怎么看?央视主播潘涛:今年的“打开方式”很特别

- 疯批美人李美珠逼疯刘在石制服金钟国,她到底怎么了!

- 河南春晚“年宇宙”怎么玩?国风节目混搭王一博郑云龙张艺兴

- 难道不是作假吗?ITZY 获金唱片本赏 网友翻数据“怎么看都奇怪”

- 已经过去了大半年,程雷、朱桢房海燕和陈蓉都过的怎么样呢