文章图片

文章图片

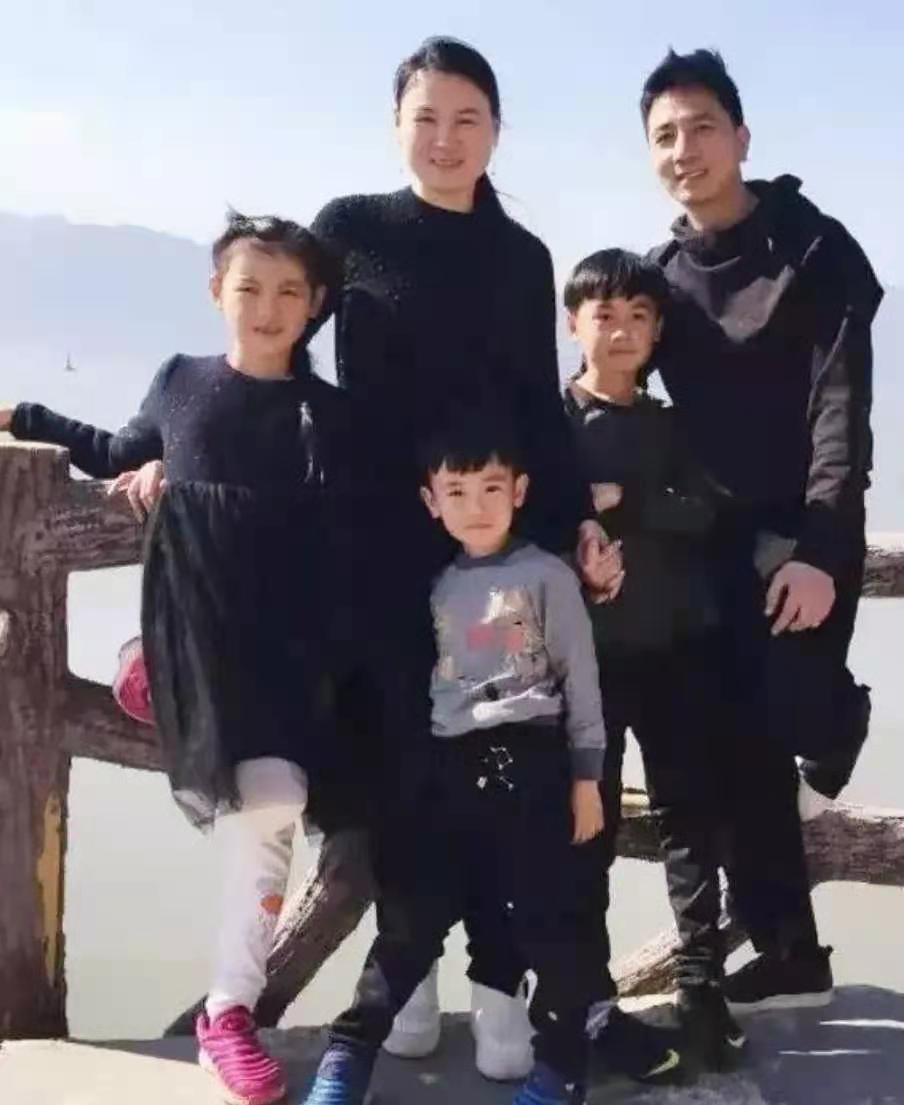

近日 , 三年前杭州保姆纵火案再次浮出水面 。 三年后 , 林生斌宣布自己再婚生女 , 他的“痴情”形象随之轰然崩塌 , 曾经的完美受害者形象也变得漏洞百出 , 作为曾经关心关注过他的人们来说 , 属实无法接受 。

在林生斌发布微博后不久 , 被害人朱小贞的哥哥发布微博 , 称林生斌曾与岳父岳母打官司来争夺妹妹的遗产 , 这也让林生斌曾经获取的“一亿赔偿金”被再次提起 , “私吞赔偿金”与“争夺遗产”成为了对其的另一个攻击点 。 一个普通人公众化 , 在林生斌人设的巨大反转之下 , 人们对事件的讨论一再失焦 , 而一浪高过一浪的舆论浪潮下 , 是人们愤怒情绪的滋生与爆发 。

前不久流行一个词:社死(社会性死亡、人设崩塌、名誉扫地、成为过街老鼠) 。 林生斌的社死事件将成为历史标志性事件 , 林生斌毫无疑问被钉在耻辱柱上 , 耻辱柱发出抗议 , 这是耻辱柱的耻辱 。 林生斌事件反映了什么舆论现象?最大的现象就是:人民的眼睛是雪亮的 , 人性的丑恶是现实的 , 网络监督的力量是巨大的 。 上帝的归上帝 , 凯撒的归凯撒 。 法律的归法律 , 道德的归网络 。 当年林生斌搭建爱妻爱子的人设 , 网民支持 , 这是网民的善良;林生斌利用网民的善良大捞特捞 , 利用网络的力量 , 获得巨额赔偿 , 居然还晒幸福 , 居然不给老人分钱 , 居然偷税漏税 , 居然昧着良心继续欺骗网民 , 往逝者亲人心头撒盐 , 往网民雪亮的眼睛里撒沙子 。 网络被他卖了还题他数钱 , 是可忍 , 孰不可忍!让善良带点锋芒 , 被欺骗的善良一旦翻盘 , 就是巨大的浪潮 , 摧枯拉朽 , 将他淹没 。 道德上的审判已经定性 , 现在是法律上的四大疑点追问:一是赔偿款是否要分给失去女儿的岳父母;二是偷税漏税问题是否存在 , 如查实 , 必定严惩不贷;三是婚前是否养小三转移资产;四是纵火案中是否与他有关联?我们相信有关部门有足够的手段可以查实 , 道德上的谴责已经不足以平息民愤 , 希望法律不放过任何一个丧失人性之人 。

希望永远有人追求真相 , 而不只是追求谈资 。 这件事疑点重重 , 但当年能够得以瞒天过海 , 舆论越界是不可忽视的因素 。 虽然一直希望能做不受舆论指控 , 尽可能的公正客观的网民 , 但还是成为了舆论场上滑稽的小丑 。 从刚开始所谓的共情、同情林某 , 到现在的憎恶气愤 , 被所谓的拼凑、猜测的各种“真相”又耍的团团转 。

可以预见的是 , 有一双看不见的手在操纵舆论 , 但是出于什么目的未知 。 受众能看到的 , 也不过是他们想让我们看到的罢了 。 既然当年舆论越界 , 也希望如今的舆论反噬能给一个最客观的结果 。从法律的角度 , 应该首先是客观公正 , 在没有任何证据佐证或事实调查清楚之前 , 对任何事情任何言论任何指责都应该秉承一种客观的心态 , 看待事态的发展 。

但是从新闻媒介的角度 , 需要通过一个时点从而扩大到整个事件形成一种广泛的关注效应 , 结合目前互联网的特点、人们的好奇心、对违反公序良俗的谴责、对虚假人设的愤慨、对丧失人性的品行 , 很容易带动大众那颗本以愤慨和骚动的内心 , 从而掀起一场大的舆论风波 。

但是从我们作为普通民众讲 , 因为我们只是普普通通的人 , 我们的信息来源自官方媒体和普通媒体以及自媒体 , 还来源当事人的主动爆料以及相关人员的信息披露 。 我们无法去核实信息真的假的 , 是否存在完整性 。 但是我们可以结合当前的新闻信息和之前的新闻信息的相关点进行逻辑分析和平衡对比 , 然后得出我们的主观想法 , 然后进行自己的意见输出 。 只要我们没有进行侮辱诽谤和造谣 , 那么我们没有错 。

最大的问题还是在于某些人信息点的爆炸和媒介平台的引导问题 , 从而利用互联网可以畅所欲言没有秘密的途径 , 发布虚伪的感情牌而伤害误导大众 。

法律只是约束人行为的最低底线 , 如果以这为依据行为处事的话只能说离罪犯不远了 。 网友的讨论和监督是出于道德伦理层面上的 , 需要群众在道德层面上的感性发声才能促进人文发展和具有同理心的健康社会的形成 , 这并不是所谓缺乏意义的讨论或者极端指控 。 林生斌在这场事件中的营销和欺骗大众的态度虽然可能不至刑罚但也确实挑战了公众的道德底线 。 如果不被舆论讨论 , 许多法律所触及不到的阴暗面就永远不会被曝光 。

推荐阅读

- 常德一男子诈骗8万元购车首付款,回乡过年时被民警抓获

- 2015年,江苏妇女为还赌债,伙同19岁女儿骗婚30多次,涉案110万

- 老大是女儿,老二放心生,然而真相扎心了……

- 被罚238万!这家巨头栽了

- 绑架李诚,硬刚警察,浑身缠满炸弹收赎金,20世纪最后一个悍匪

- 榆林GDP突破5000亿元,人均突破2万美元,达到发达国家水平

- 我的世界:像素游戏很无聊?这几个物品放对地方,乐趣立马翻倍!

- 年年如此?广州花市老板这样疯狂打砸年花行为,真是疯狂……

- 湖南男子买私彩被骗1万后,如法炮制诈骗80个亿,家中现金堆成山

- 新疆多名男子开赌场15个月,获利1200余万,被判刑不服多次上诉