文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

已有一些实验现象表明当把连续的学习过程在一定时间范围内做间隔(spaced)后 , 学习效率将大大提高 , 这种效应称为“间隔效应” 。 然而迄今为止尚未有进一步的研究来探索间隔学习是如何影响与记忆相关的神经环路的 。

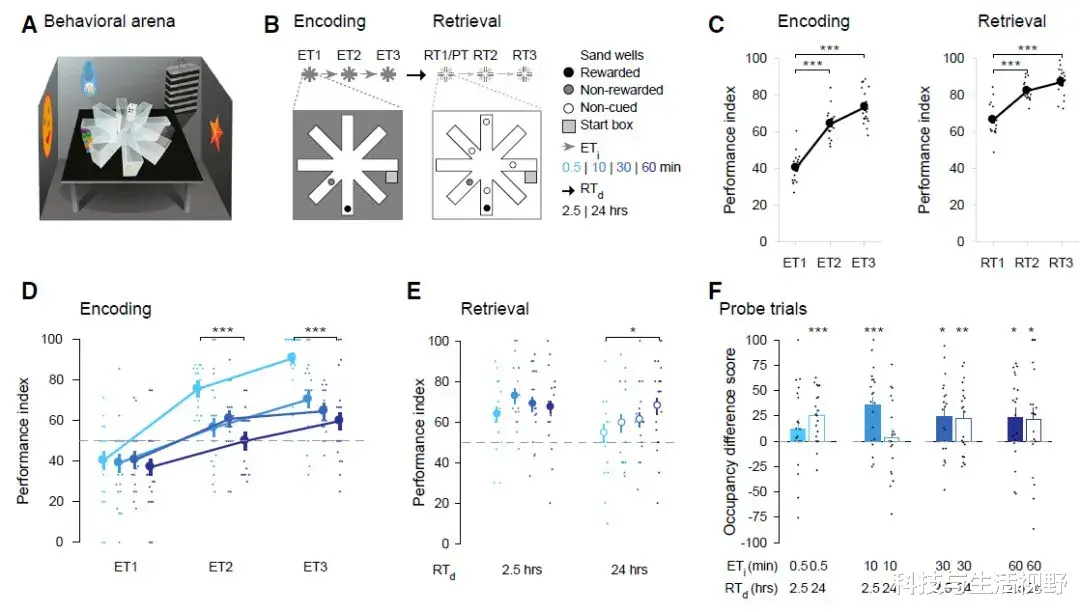

来自德国马克思普朗克神经生物学研究所的研究人员发现设置更长的学习间隔可以通过促进前额神经元群体的重新激活而不是通过扩大响应神经元数量的方式来提高行为表现 。 实验人员训练小鼠在多臂迷宫中根据标识寻找食物奖励 , 每个session包含三次记忆编码训练(ETs , encoding trials) , 并在最后一次ET后2.5小时或者24小时后进行三次连续的记忆提取实验(RTs ,retrieval trials) 。 作者通过将三次ETs训练之间的延迟设置为4种时间间隔(30秒 , 10分钟 , 30分钟和60分钟)来构建间隔学习模型 。 对于每只小鼠来说 , 每完成一个session后 , 改变食物放置地点 , 改变ETs时间间隔 , 进入新的一轮session重新训练 。 实验结果发现随着记忆编码和记忆提取阶段的进展 , 小鼠在行为上的表现都有显著提升 , 证实该实验范式可以成功的使小鼠完成记忆的存储和提取 。 再将4种ETs时间间隔和两种记忆提取时间间隔(ET3和RT1之间 , 2.5小时或24小时)共八种情况进行组间比较发现 , 在记忆编码阶段 , 经过高强度短时间间隔训练(massed training)的小鼠的表现要优于经过长时间间隔学习的小鼠 , 但是在24小时后的记忆提取阶段 , 经过长时间间隔训练的小鼠的行为表现反而要优于经过短时间间隔训练的小鼠 。 此外 , 在第一次RT中 , 实验人员把食物奖赏去除 , 将RT1作为probe trial , 测量小鼠在原食物位置处探索发掘的时间占比 , 得到一个倒U形曲线 , 较短(10分钟)和较长时间(180分钟)的ETs间隔使时间占比得分较低 , 而30分钟和60分钟的ETs时间间隔训练使小鼠的发掘时间占比得分较高 。

背内侧前额叶皮层dmPFC与小鼠记忆认知活动紧密相关 , 据此实验人员利用即早基因c-Fos染色的方法 , 对比了不同ETs时间间隔设置下dmPFC中c-FOS阳性神经元的数量 , 结果发现四种时间间隔训练并没有使dmPFC中激活的神经元数量发生显著改变 。

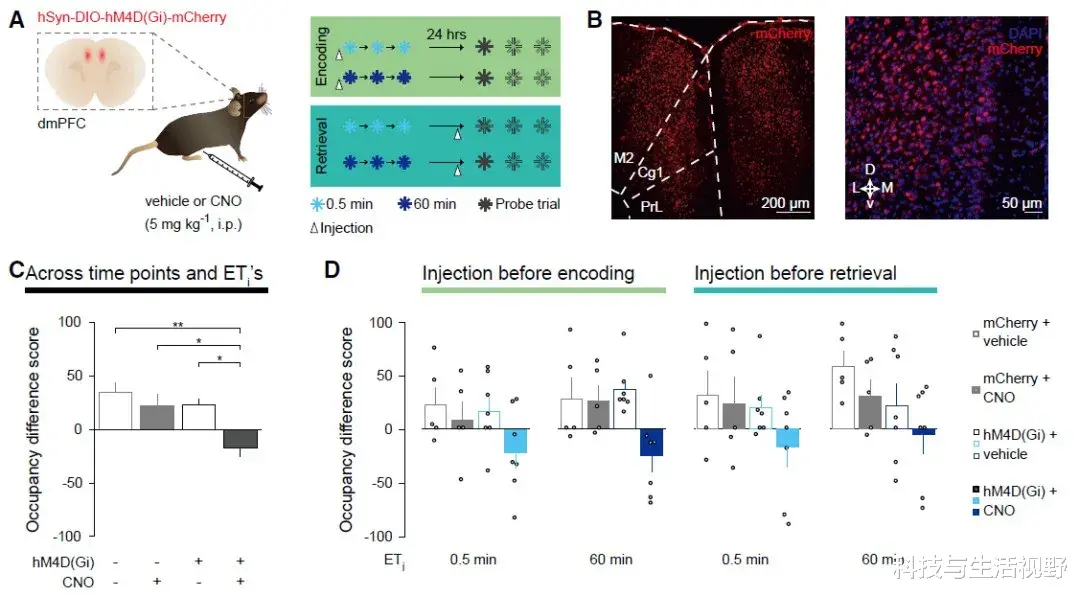

作者进一步在双侧dmPFC中表达化学遗传学元件hM4D(Gi)来操纵抑制该脑区活性 , 实验发现不论是在记忆编码前还是记忆提取之前注射CNO抑制dmPFC , 都可以显著降低小鼠的行为表现 , 证实dmPFC对于该记忆任务的重要作用 。

由于c-Fos染色发现dmPFC中激活的神经元数量并没有发生显著改变 , 作者推测长时间Ets间隔提高24小时后记忆提取表现的现象可能是由于同一群神经元在记忆提取重新激活时(reactivation)的稳定性得到了增强 。 为了验证这一猜想 , 作者使用头戴式微型荧光显微镜(miniscope)技术 , 在体观测dmPFC神经元钙活动 , 记录三次ETs和三次RTs中产生的单细胞钙活动 , 并做相关性分析 , 发现随着ETs间隔的增加 , ET1和ET2之间 , 以及ET3和RT1之间的神经元钙活动稳定性有显著增强 。

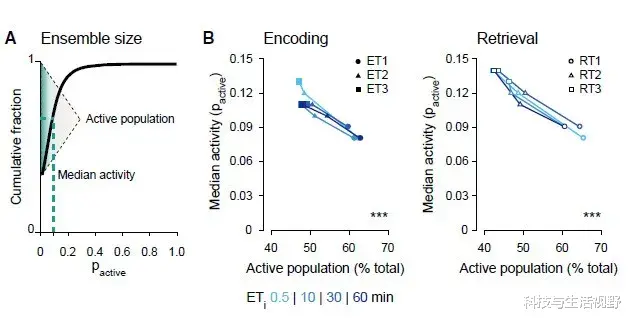

作者根据得到的在体单细胞分辨率钙信号数据 , 进一步又分析了响应该学习记忆任务的神经元数量(Ensemble size)和兴奋程度(Median activity)并没有因ETs间隔的不同而发生显著改变 。

作者构建了线性回归模型(GLM) , 发现记录到的一些dmPFC神经元(22.7 %)对特定事件(运动速度 , 加速度 , 挖掘食物开始 , 挖掘食物结束等)产生响应 , 但是不同ETs时间间隔对于这些神经元对特定事件的响应情况并没有产生显著影响 。

总 结总结在本研究中 , 作者巧妙地设计了不同时长的多次学习间时间间隔(spaced trainning) , 证明延长多次学习间的时间间隔可以提高记忆表现 。 此外 , c-Fos染色和化学遗传学抑制实验确立了背内侧前额叶皮层(dmPFC)对于该记忆任务至关重要 。 最后通过在体钙信号记录方法发现更长的学习间隔是通过促进背内侧前额叶神经元群体的重新激活而不是通过扩大响应神经元数量的方式来提高行为表现的 。 作者推论更长的时间间隔形成的时间窗口有助于神经元之间产生更稳固的突触连接 。

推荐阅读

- 重大成就!我国首颗陆地探测卫星升空,印度人惊叹:真是不可思议

- 最亮的彗星身上发生了不寻常的事

- 屡次碰瓷中国空间站,马斯克的星链卫星到底想干什么?

- 中国航天2022首次开门红,长二丁的成功发射,对全球贡献多大

- SpaceX破自己记录!拟2022年每周发一次火箭

- 发现新的外卫星候选者:它是真的吗?答案让人好奇

- 如何下载使用0.5米全国卫星影像?

- 6万卫星名额星链占4万,太空流氓马斯克,帮美国军方圈太空轨道

- 美人鱼是真实存在的吗?盘点这些目击事件

- 英国Space Power公司计划开发在轨激光能量传输技术