文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

对接成功的科学号试验舱

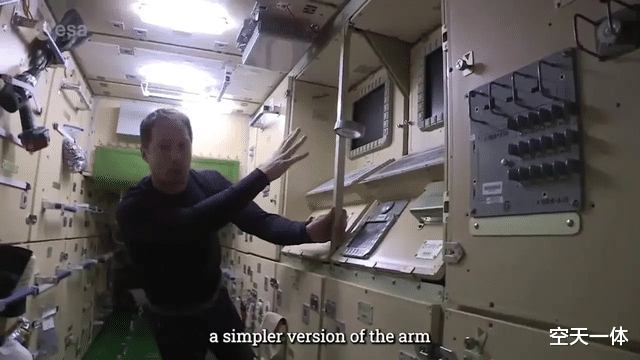

不过 , 从曝光的电视画面来看 , “科学”号虽然是在2021年才进入太空的新舱段 , 但其内部空间十分狭窄 , 土黄色的内饰看起来也非常陈旧 , 特别是与中国“天和”核心舱对比起来 , 那更是一个天上 , 一个地下 , 差距太大了 。

【创伤后应激障碍|俄“科学”号实验舱内部曝光,空间十分狭窄,不如“天和”核心舱】

红圈里是开科学号舱门的钥匙

有网友专门对比了两者位于大柱段的工作区域 , “天和”核心舱并排站3个人绰绰有余 , 而“科学”号并排站2个人都有些拥挤 。 从尺寸上说 , “天和”核心舱大柱段直径4.2米 , “科学”号大柱段直径4.25米 , 两者几乎完全一致 , 但是为什么实际效果却有这么大的区别呢?外界猜测 , 可能是俄罗斯的舱内电子设备太大 , 占用了大量的空间 。

科学号大柱段里的工作区域

天和大柱段里的工作区域

而两者小柱段的休息区域设计也很不一样 , “天和”号采用类似火车软卧的设计 , 3个睡眠舱、1个卫生间 , 分置走廊两侧 , 门是拉链式设计 , 以软布隔开 。 而俄罗斯“科学”号的睡眠舱的门是硬的 , 真的像个“舱” 。 目前还不清楚它上面有几个睡眠舱 , 卫生间具体在什么位置 。

科学号的睡眠舱

天和核心舱的睡眠舱

至于两者的节点舱 , 除了颜色之外 , 其余的部分大同小异 。 不同的是“天和”号的节点舱 , 内部采用了隔热布包裹 , 而“科学”号的节点舱则没有裹布 , 显得相对空旷 , 两种设计 , 究竟谁更好一些 , 还有待时间的检验 。

科学号的节点舱

天和的节点舱

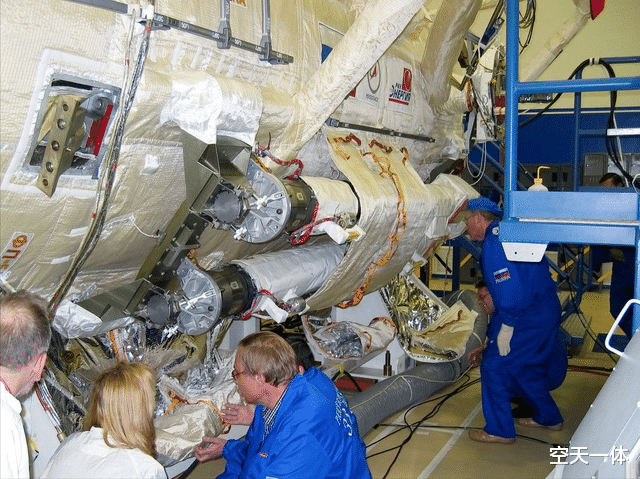

说到底 , “科学”号毕竟是在地面待了近30年的老家伙了 , 它的原型是国际空间站第一个模块“曙光”号的地面备份舱 , 那都是上个世纪90年代初的事情了 。 而后来 , 它被废物利用 , 改造成一个可以在太空中使用的核心舱 , 准备在2007年发射 , 但由于各种原因 , 一直拖到2021年 , 和“韦伯”号太空望远镜并称两大“鸽王” 。

科学号在地面待了近30年 , 而不是十几年

30年前的底子 , 十几年前的升级方案 , 内部设计自然会落伍 , 相比之下 , “天和”核心舱的后发优势明显 。 不过“科学”号这次带的一件设备 , 也算是赶上了时代 , 它就是和“天和”的“大臂”一样的爬行机械臂 , ERA 。

ERA机械臂

ERA安装在这个位置

ERA由空客统筹研制 , 该臂长11米 , 重630公斤 , 承重8吨 , 具有7个关节 、2根臂杆、两套末端执行器构成 , 末端各有一个手腕式关节 , 利用两个关节装置可使机械臂在“科学”号实验舱上乃至其他俄罗斯部分舱段上移动 。 至此 , 国际空间站上已有两个可以移动的机械臂 , 中国的“天和”核心舱上也有一个 。

ERA在太空中行走的姿态

ERA在太空中还没拆包

而至于“科学”号与国际空间站“拔河”的原因 , 俄罗斯方面也给出了最新的说法 , 一开始 , 他们企图让程序员“背锅” , 判断为安全系统启动导致实验舱进入自由飞行状态 , 甚至称有人不小心碰了键盘 。 后来承认 , “由于一个短时软件故障 , 要求该舱发动机开机以便退离的一道直接指令被错误地执行 , 导致整座设施指向出现了某些改变” 。

推荐阅读

- 人类还会再进化吗?会进化成什么样子?

- 为人类敲响警钟!57000年前的尸体重见天日,史前生物现身引发关注

- 发现难、治愈难,人类什么时候才能攻克癌症?

- 罗布泊千年干尸分析:祖先是古北亚欧人,1.2万年前几乎灭绝

- 青藏高原曾发现22万年前,清晰印在石板上的手印,怎么回事?

- 78万年前外星人改造了智人基因? 科学家: 事实远没这么简单!

- 生殖隔离是什么?包括人类在内,自然界的生殖隔离到底有多可怕?

- 20多年前就造出克隆羊,为何不敢克隆人?“多莉”羊的下场有多恐怖?

- 基因的力量!妈宝同款“高原红”,让网民们感叹

- 土壤农业化学家朱兆良院士逝世