文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

历时三个月 , 神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆 , 执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、唐洪波安全顺利出舱 , 身体状态良好 , 神舟十二号载人飞行任务圆满成功 。

看完整个直播过程 , 内心的感觉就是一个字:稳 , 稳如泰山 。 整个回收过程死般顺滑 , 虽然内心紧张 , 但解说员和嘉宾都非常淡定 , 没过多久航天员就回家了 。

所谓台上一分钟 , 台下十年功 , 如此顺利的返回着陆背后是中国航天的强大实力和精心准备 , 这次飞行任务的圆满完成也是我国载人航天成熟的又一力证 。

在观看直播的过程中 , 发现有些网友对返回舱的构造和流程有些不懂 , 这里就跟大家分享一下关于返回舱的几个小知识 。

什么是返回舱?字面上理解很容易理解 , 上了天的飞船 , 有的时候是一去不复返 , 有的是需要返回 , 返回的飞船要么是带着样品 , 要么是载着航天员 , 无论是带什么 , 只要是返回地球 , 在上天之前 , 飞船里就要预先放上一个东西 , 就是返回舱 。

从地球到太空需要克服地球引力 , 所以需要巨大的火箭推力 。 有人会认为 , 那返回应该就比较简单了 , 靠着地球引力落下来就行了 , 其实返回也不简单 , 从太空到地球也不是一件容易的事 , 飞船进入大气层后 , 速度可达每秒10千米的速度 , 与大气层摩擦生热 , 温度会瞬间超过1000℃ , 飞船就会像一团火球一样 , 所以对于返回舱 , 有很多的要求:耐高温、保温、坚固 。

返回时的条件要求了返回舱的功能 , 要想达到这些功能 , 就要从返回舱的结构方面入手 。

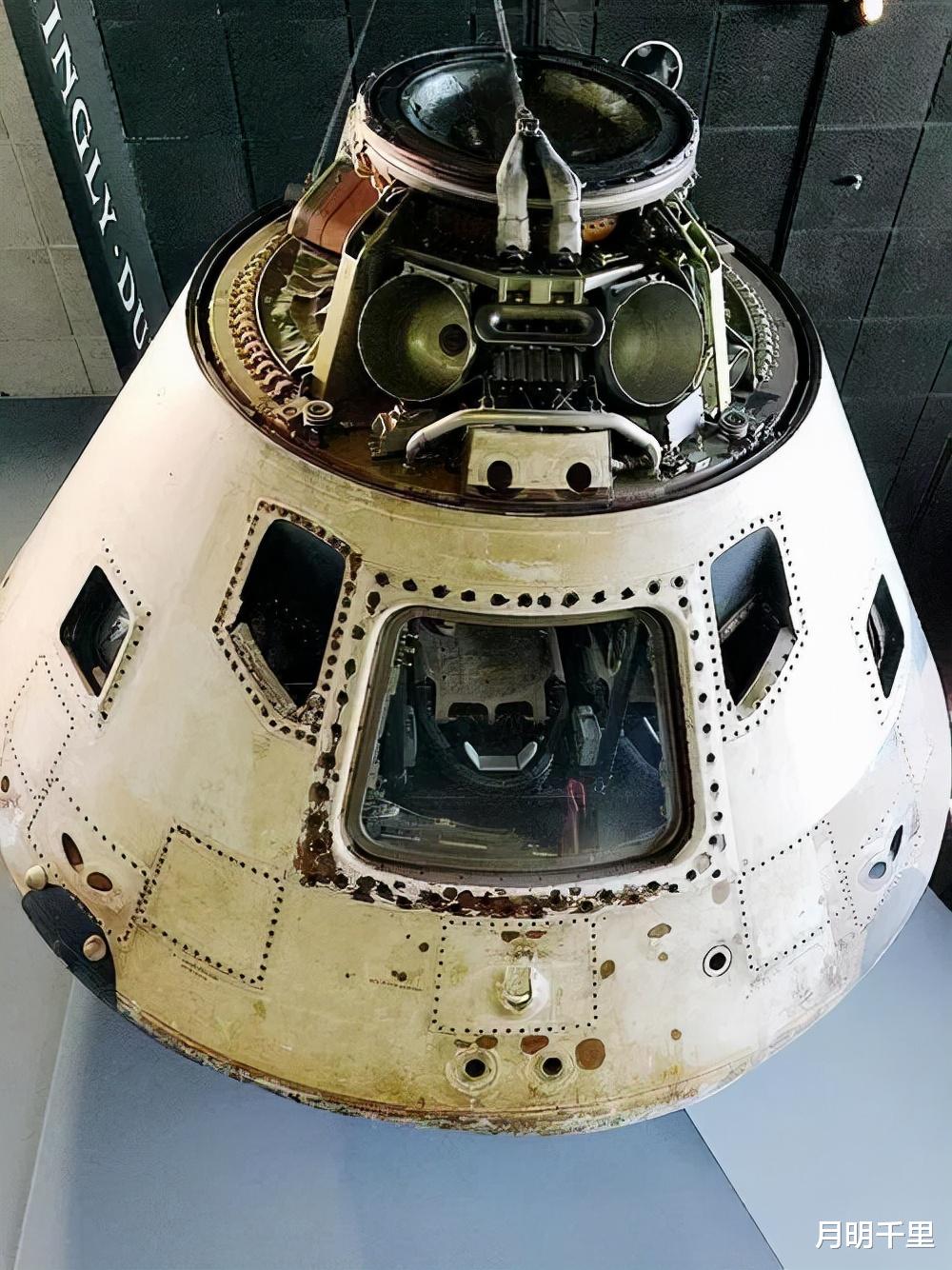

返回舱为什么是钟形的?大家都注意到了 , 返回舱的形状有点像寺庙里的“钟” , 底大头小 。 其实早在1969年 , 美国阿波罗11号登月时 , 三名航天员返回地球 , 乘坐的返回舱就是这种形状的 , 不过头部更尖一些 , 有点像“圆锥” , 其进入大气层后 , 大头朝下 , 外面烧的通红 , 凭借巨大的降落伞掉进海里 。 从那时起 , 不管是航天员还是样品在返回地球是 , 借助的返回舱基本上都是这样的构造 , 这样的构造主要有两个个好处 。

耐高温

前面说了 , 返回舱在返回时会与大气剧烈摩擦 , 在返回舱表面产生上千度的高温经科学家试验研究发现 , 大钟的形状相对有利于实现防热目标 。

稳定性强

返回舱在返回时 , 高速飞行中难以保持固定的姿态 , “钟”形的返回舱就像一个不倒翁一样 , 底大头小 , 不怕气流的干扰 , 稳定性更强 。

返回舱的返回流程是什么样的?要想保证返回舱的顺利着陆 , 降低速度和减缓冲击是关键 , 在返回舱距离地球表面15公里时 , 其速度大概在200米每秒 , 如果以这个速度落下 , 相当于从100层的楼上跳下 。 减速是从距离地面10公里时开始 , 返回舱上有可以根据大气压计算高度的控制器 , 达到一定高度时自动打开伞舱盖 , 引导伞拉出减速伞 , 将速度减小到180米每秒 。 为了减小对舱内航天员的冲击 , 减速伞是两级重启 , 先开一个小口 , 等返回舱的速度稳定一点后再缓慢地全部打开 , 将返回舱的速度减小到80米每秒 。

减速伞工作16秒后与返回舱分离带出主伞 , 主伞也是二级充气设计 , 第一次充气将返回舱速度减到40米每秒 , 第二次充气完毕后 , 速度减到8-10米每秒 。

8-10米每秒的速度依然有不小的冲击力 , 相当于百米运动员的速度 , 冲击力也可能导致航天员的脊柱撞断 , 在返回舱即将着陆的那一瞬间 , 返回舱底部的反推火箭会点火工作 , 也就是我们看到的返回舱燃烧 , 这个推力可以将返回舱的速度降到2米每秒 , 保证返回舱安全平稳着陆 。

以上是返回舱的返回过程 , 在返回舱内部 , 对航天员的保护也十分周密 , 比如航天员的座椅也是具有很强的缓冲作用 , 辞海还有缓冲坐垫 , 保证航天员的安全 。

推荐阅读

- 地球的岩石,和月球的岩石有相同之处吗?

- 1978年NASA发现金星生命,为何没公布,到底隐瞒了什么?

- 美俄真的做过太空受孕实验吗?失重状态下,对繁衍的影响多大?

- 未来会出现“新人类”吗?巴瑶族仍在进化,身体同常人有差异

- 雪山发现500年前的少女,面容如生看着像睡着了,死法其实很残忍

- 航天员太空中喜迎春节

- 航天员在太空过春节无聊怎么办?网友给支招:3个人可以玩斗地主

- 中国航天2022首次开门红,长二丁的成功发射,对全球贡献多大

- 中国航天员首次太空过大年,王亚平女儿让妈妈只摘一颗星星

- 为何太阳光照到地球会变热,但日地之间的太空,却冷到不行?