文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

对于古生物的研究 , 一直在进行着 。

迄今为止发现的最大节肢动物生活在古生代海洋中的板足鲎是一种重要的节肢动物 , 板足鲎因其形似现代蝎子 , 故俗称为海蝎子 , 是生存于古生代海洋的一类重要的节肢动物 , 是现今蛛形纲节肢动物的近亲 。

海蝎子是一种已经灭绝的寄居蟹、蜘蛛和蝎子有关的广翅鲎一族的已知最早成员 。 海蝎子的学名为巨型羽翅鲎 , 出现在距今约4亿年前的古生代泥盆纪 , 它经常潜伏在浅水区 , 寻找小鱼、三叶虫和其它泥沙中的动物 , 有时连同类也不放过 。 海蝎子通常是海底的居住者 , 但是也能在淡水中和陆地上生活 。

海蝎爪长和体长之间的比率是相对稳定的 。 科学家据此推测 , 化石源于一种巨型海蝎 , 体长很可能在2.33米至2.59米之间 。 这是迄今为止发现的最大节肢动物 。

海蝎子有时候也会吃自己的同类 。 巨型羽翅鲎只能通过蜕壳才能生长 。 刚蜕完壳时 , 它和其它同伴聚集在浅水区寻求数量上的安全 。 在蜕壳期间 , 它利用自己躯体暂时柔软 , 且邻居数量众多的优势来交配 。

类似于节肢动物一样 , 海蝎子需要通过不断脱壳来生长 , 刚脱完壳的它们非常脆弱 , 很容易成为捕食者的目标 , 因此 , 大量的海蝎子会选择在同一时间里脱壳以寻求数量上的保护 。

外形恐怖的秀山恐鲎

科研团队在重庆秀山县发现了4.3亿年前志留纪时期的板足鲎一新属种:秀山恐鲎 。 秀山恐鲎 , 是中国科学院南京地质古生物研究所、中科院古脊椎与古人类研究所、德国柏林自然博物馆、英国自然历史博物馆 , 发现于华南地区志留纪早期的混翅鲎类新属新种 。

秀山恐鲎生态复原图 。 (杨定华绘制 , 中科院南古所供图)

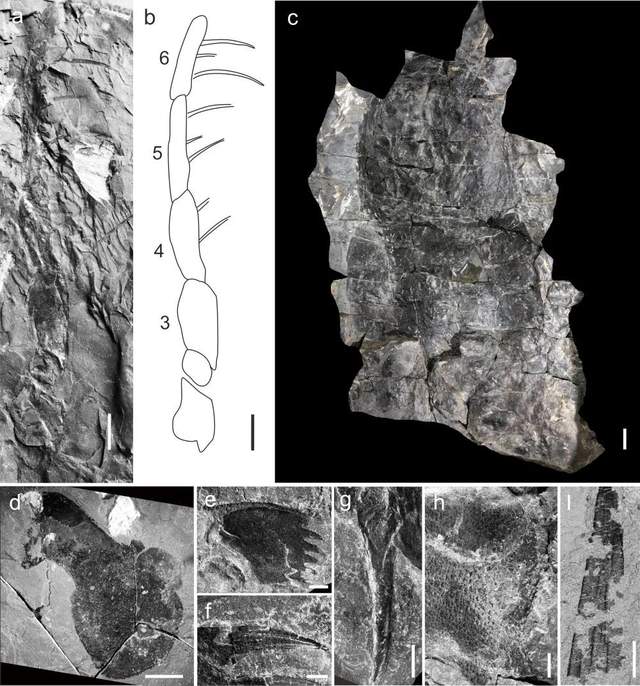

混翅鲎是板足鲎目下的一个科级分类单元 。 恐鲎体型较大 , 体长可达近一米 。 其第三对附肢特化增大 , 其上具密度较高的硬质长刺;后体及尾部似蝎 。 科研人员基于形态学与系统发育分析 , 重建了秀山恐鲎的形态 , 并确定了其在板足鲎家族中的系统发育位置 。 新材料保存完好的附肢 , 以及生殖附属器、尾部、体表纹饰等特征 , 为混翅鲎科形态多样性讨论提供了诸多新证据 , 其中具有“嵌合”形态特征的恐鲎附肢Ⅲ指示了混翅鲎类群具有较为复杂的演化历史 。 “恐鲎是属名 , 秀山是种名 , 因其外形比较恐怖 , 所以命名为恐鲎 。 ”

秀山恐鲎的化石图 。 (中科院南古所供图)

研究团队基于形态学与系统发育分析 , 重建了秀山恐鲎的形态 , 并确定了其在板足鲎家族中的系统发育位置 。 据相关研究人员表示:“此次发现的化石材料保存了恐鲎附肢、躯干、生殖附属器和尾部等身体结构 , 展现了体表纹饰等细节特征 , 为混翅鲎科形态多样性讨论提供了新证据 。 ”

秀山恐鲎是顶级的掠食者“秀山恐鲎”化石发现者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所盖志琨副研究员介绍说 , “秀山恐鲎”化石是2017年在重庆市秀山县志留系地层寻找盔甲鱼化石时意外发现 。 在此之前 , 华南地区志留纪早期的浅海地区尚未发现大型捕食性动物 , 而恐鲎作为具有捕食“利器”的大型节肢动物 , 极有可能在这一环境中扮演着顶级掠食者的角色 , 并成为同时期生活在一起的无颌类盔甲鱼的恐怖噩梦 。

恐鲎未定种(a-c)及秀山恐鲎(d-i)的化石图 。 (中科院南古所供图)

板足鲎体长最大可达2.5米 , 具有良好而发达的附肢 , 其中翼肢鲎科的螯肢会特化成为巨大的夹钳 , 内有坚硬而突起的刺 , 它们的地位与脊椎动物世界中的霸王龙有得一比 。 混翅鲎科的第三对附肢高度特化 , 具长刺 , 形态比较夸张 。 混翅鲎独特而极易辨识的附肢与现生鞭蛛的须肢相似 , 被认为可用于固定猎物 , 这也是混翅鲎较强捕食能力的一种体现 。

推荐阅读

- 罗布泊千年干尸分析:祖先是古北亚欧人,1.2万年前几乎灭绝

- 霸王龙是否有羽毛?其实你印象中的古生物形象,大部分都是错误的

- 活了4亿多年,地球上唯一的蓝血生物,能救人却救不了自己

- 河南:弟弟冒雨跟婚车,流泪送姐姐出嫁,网友:一家人变两家人

- 未来人类是进化还是退化?科学家:化石已经给了我们答案!

- 远古时期的生物比如今生物体型都大吗?这是什么原因导致的?

- 既然琥珀能保昆虫万年不腐,古人为何不用琥珀来给尸体做防腐?

- 十元红包引发惨案,除夕夜七名男子因抢红包约架,五人被判刑

- 人和猩猩能有后代吗?前苏联5名女性挺身而出,结果却很现实!

- “满脑都是大便!”不是骂人的话了,科学家真在900万年前鱼头骨中,发现数百化石粪便颗粒