文章图片

文章图片

最近几年 , 量子理论与技术蓬勃发展 , 藉由量子的神秘力量人们将有机会在不同领域当中实现许多以往无法想象的应用 , 也因此建构完善量子产业链已成为国家与企业之间争相发展的重点项目之一 , 甚至成为下一个世代必学的重点课题 。 所以今天就让我带你快速略懂这难以用人话解释清楚的黑科技——量子运算 , 以及与其息息相关的量子计算机、量子位元、量子闸、量子算法 。

量子力学的由来及发展

1900年普朗克发表了《标准光谱之能量分布定律》 , 指出黑体辐射的电磁波能量有一个最小基本单位——E=hf , 其中E是能量、f是频率、h是普朗克常数 , 而这个能量的最小单位就被称为能量子 , 简称为量子 , 量子物理就从这里开始发展起来 。

1905年爱因斯坦基于普朗克的想法发表了《光的生成及转化的启发式观点》来解释光电效应 , 这篇论文指出光束是由一群离散的能量粒子(光子)所组成 , 而不论光束强弱 , 光子的频率大小才是光电效应当中电子能否逃逸的关键因素 。

1913年为了解释氢原子光谱的现象 , 玻尔提出由量子化电子能阶所组成的原子模型 。

1924年德布罗意提出电子也具有波动性的想法 。

1925年海森堡则以矩阵力学的形式给出了等价的解释 。

1926年薛定谔以波动力学推导出波函数 , 从理论的角度解释了玻尔的氢原子模型 。

1927年海森堡提出海森堡测不准原理 。

同年 , 玻尔与海森堡将这些重要研究发现做个总结 , 一同发表哥本哈根诠释 , 成为今后量子物理界所普遍认可的共识 。

然而量子微观世界的概率与不确定性仍然饱受质疑 , 以至于物理学界分裂为两大阵营 , 一方是以玻尔为首的哥本哈根学派 , 另一方则是以爱因斯坦为首的反对派 , 双方激烈交战 , 难分难解 。

1935年爱因斯坦以EPR悖论重击哥本哈根学派 。

同年薛定谔提出《薛定谔的猫》实验 , 试图将微观世界的不确定性放大到宏观世界 。 从而产生了猫可能处于生死叠加态这样无法解释的矛盾 。

总而言之反对派最过不去的坎就是微观粒子的叠加态与量子纠缠的特性 。

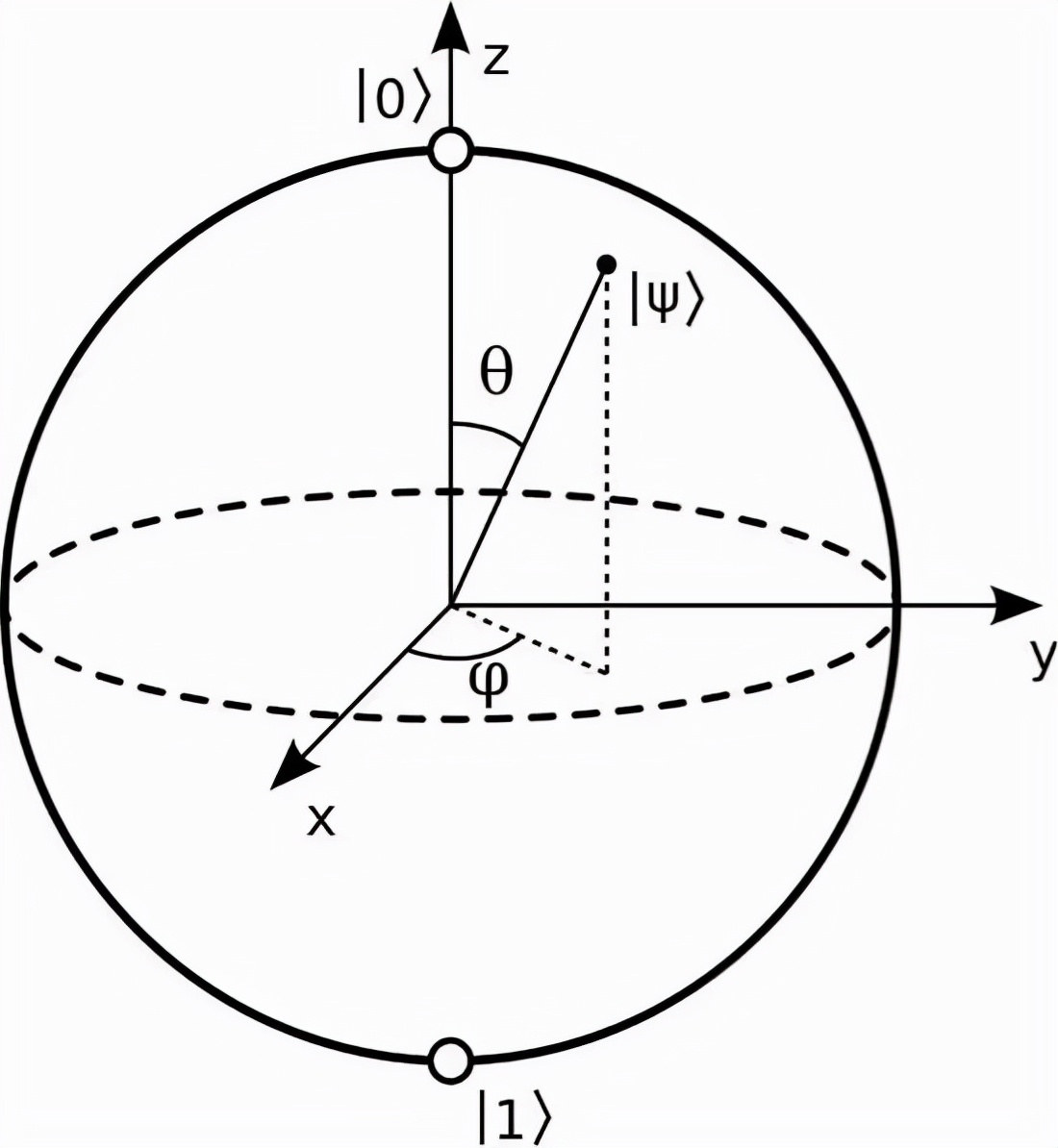

所谓的叠加态就是微观粒子的某些物理性质比如位置、偏振、自旋、激发态等等 , 会以某种机率分布在同一时间处于多重状态 , 直到被测量的时间点造成波函数塌缩而退相干为本征态 , 回到古典物理的游戏规则 。

而量子纠缠则是粒子与粒子之间跨越时空的连结 , 例如当一个零自旋粒子衰变为两个自旋叠加态的粒子 , 为了符合自旋守恒两个粒子的自旋方向必定会呈现相反的状态 , 也就是说 , 不管两个粒子距离多远当我们对于其中一个粒子进行测量 , 假如测量结果为上旋则另外一个粒子也将瞬间塌缩为下旋反之亦然 。 这样的现象从古典物理的角度来看等于两个粒子之间是以大于光速的速度在进行状态讯息传输 。

量子计算的出现即便如此许多实验结果都证实了这些神奇的量子特性 , 但是务实的人们也懒得管那么多 , 虽然无法解释但不影响拿来应用啊 。

要把量子的特性拿来应用 , 首先要找到有量子特性的材料 , 这一点并不难 , 拥有量子特性的粒子唾手可得 , 像是原子、电子、光子等等 , 然而要如何让这些材料的量子状态稳定受控 , 同时把成本控制在可以接受的范围内则是一大难题 。

目前的量子计算机硬件实作技术百家争鸣 , 有离子阱 、冷原子、超导电路、量子点、钻石空缺、拓朴线与光量子 , 而每一种技术都有各自的优缺点 , 也有各自的金主在支援 , 最终鹿死谁手还有待时间来见证(为了防止给量子XX交智商税 , 一律按骗子对待就行 , 除非你认识图中金主企业的高管 , 那咱们得聊聊) 。

与此同时 , 量子计算机要能发挥应有的算力是建构在能稳定控制多个量子粒子的前提之上 , 然而以当今的技术水平要稳定控制一个量子粒子已经十分吃力 , 偶尔的错误在所难免 , 要稳定控制多个量子粒子并维持整体错误率在可接受的范围就更是难上加难 , 即便如此我们还是可以同步发展软件 , 等有朝一日硬件技术一旦成熟就能直接套用上去 。

推荐阅读

- 地球的岩石,和月球的岩石有相同之处吗?

- 国际空间站附近现神秘黄色物体,绝非人类杰作,外星人的粪便?

- 1978年NASA发现金星生命,为何没公布,到底隐瞒了什么?

- 78万年前外星人改造了智人基因? 科学家: 事实远没这么简单!

- 美俄真的做过太空受孕实验吗?失重状态下,对繁衍的影响多大?

- 未来会出现“新人类”吗?巴瑶族仍在进化,身体同常人有差异

- 雪山发现500年前的少女,面容如生看着像睡着了,死法其实很残忍

- ?人类需要用新颖的通信方法、工具和技术来搜索外星人

- ?了解地球以外的先进智能生命

- 如果人类从宇宙中消失,那这个宇宙还有什么意义?