2月10日晚上 , 我国首次自主火星探测器天问一号按照预设程序开始实施火星制动捕获主发动机点火 , 之后成功进入环绕火星轨道 。 其中 , 实施制动捕获的环绕器由中国航天科技集团八院抓总研制 。

此次天问一号火星制动捕获的成功标志着我国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中的环绕目标顺利达成 , 为后续着陆、巡视任务的实施奠定了基础 。

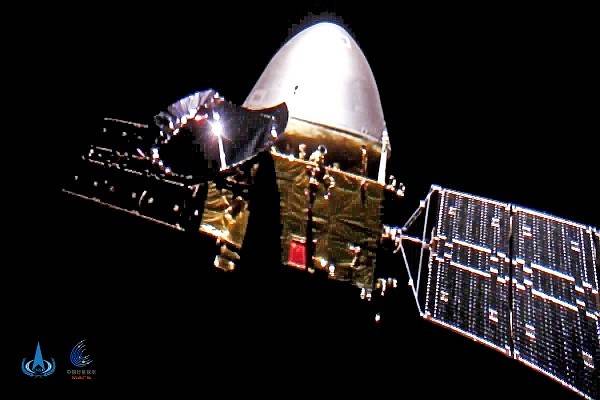

文章图片

天问一号自拍照 。本文图片来源:国家航天局

“太空刹车”有多难?

火星制动捕获是指探测器在抵近火星时 , 通过主发动机长时间点火 , 使得在行星际空间高速飞行的探测器大速度增量减速 , 从而能够被火星引力场捕获 , 进入绕火轨道 , 这就好比要踩一脚“太空刹车” 。 作为火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一 , 制动捕获的机会是唯一的 , 关系着整个工程任务的成败 。 捕获过程中 , 火星环绕器需要准确地进行点火制动 , 只有点火时机和时长都分秒不差 , 才能形成理想的目标捕获轨道 。

这一脚“太空刹车”极为关键 , 直接关系到火星探测任务成功与否 。 如果这一脚“太空刹车”踩早了 , 速度降得过低 , 探测器就会坠入火星大气层 , 在大气层解体或撞击火星表面;如果踩晚了 , 探测器器则不能被火星引力捕获 , 从而飞离火星 , 围绕着太阳公转 。

1960年10月10日 , 苏联发射了人类首颗火星探测器(“火星”-1960A) , 拉开了人类探测火星的序幕 。 从1960年至今 , 人类实施了50余次火星探测任务 , 但接近三分之二任务以失败告终 , 其中一个关键的原因是探测器未成功完成火星制动程序 。 比如 , 苏联1973年7月21日发射的“火星”-4号探测器在距离火星表面2200千米处飞越 , 由于制动发动机失效而没有进入火星轨道 。 美国的火星探测成功率比较高 , 但也有几次任务因未能完成制动而失败 。 比如1999年9月23日发射的“火星气候轨道器”也因制动失败导致整个任务失败 。

本次天问一号火星探测任务捕获时 , 探测器的目标轨道距离火星最近处仅400千米,相对火星的速度却高达4-5km/s , 制动的“时间窗口”仅为半个小时左右 , 一不留神就会撞击火星或飞离火星 。 本次任务中 , 地面测控系统的深空测控网和甚长基线干涉测量网通过接收探测器持续发射的高稳定度无线电信号 , 经过连续计算获得高精度的轨道数据 , 从而确保探测器能够在预定的时间、预定的高度顺利进入捕获走廊 , 实施变轨动作 。

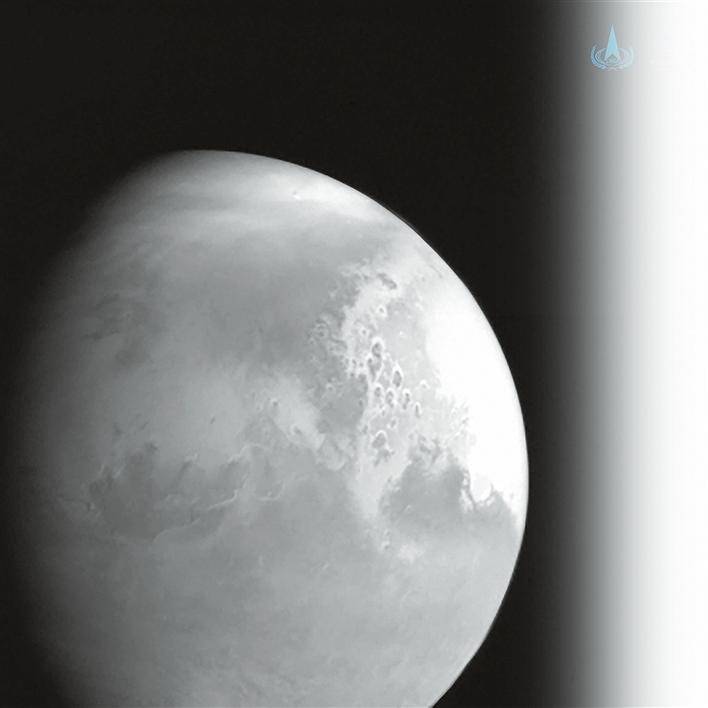

文章图片

天问一号火星探测器拍摄的首幅火星图像 。

揭秘承担“太空刹车”重任的环绕器

在本次天问一号制动捕获中 , 火星环绕器独自承担了“太空刹车”重任 , 制动成功也进一步验证了火星环绕器的各项高可靠设计 。

据首次火星探测任务探测器系统副总指挥兼环绕器总指挥张玉花介绍 , 火星环绕器采用“外部六面柱体+中心承力锥筒”构型 。

在制动捕获过程中 , 火星环绕器面临着诸多困难 。 由于制动捕获时探测器距离地球1.92亿公里 , 单向通信时延达到了10.7分钟 , 地面无法对整个过程进行实时监控 , 只能依靠探测器自主执行捕获策略 。 为了确保本次制动捕获成功 , 中国航天科技集团八院火星环绕器团队设计了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略、发动机双关机策略、3000牛和120牛发动机两重保险等多项技术 , 极大地提升了系统的可靠性 , 为制动捕获过程探测器安全保驾护航 。

首次火星探测任务探测器系统副总师兼环绕器总设计师王献忠介绍 , 独自承担“太空刹车”重任的环绕器“耳聪目明” , 行动决策“科学民主” , 根据实际情况采用最优解 。

环绕器配备了1台3000牛推力的轨道控制发动机 , 进行引力捕获时的制动减速控制 。 火星引力捕获窗口有限 , 要求探测器在10分钟内将速度降低约1千米/秒 。 与常规卫星可以由地面实时操控不同 , 制动捕获过程中 , 探测器距离地球远 , 地球与探测器之间数据通信的单向时间延迟超过10.7分钟 , 探测器必须完全依靠自身完成发动机点火和关机 , 克服发动机点火期间的扰动 , 实现点火方向和点火时长的精确控制 。

“在失去地面实时测控的环境下 , 我们惟有通过方案设计 , 充分考虑发动机推力存在偏差、探测器质心不断变化等情况 , 全自主执行精确轨道控制;再通过多因素组合的测试和仿真分析 , 让控制方案更加健壮可靠 。 ”环绕器副总设计师朱庆华说道 。

据悉 , 团队从20世纪70年代的美国海盗号火星探测器开始 , 研究了目前国际上所有的火星探测器 , 并对国外的失败和成功案例进行深入剖析 。 “我们对火星探测全过程反复推演 , 可以说已经将我们能想到的所有可能情况都考虑了进去 , 并通过各种可能事件的组合来测试我们的方案和产品 。 ”GNC系统(制导、导航与控制分系统)主任设计师聂钦博说道 。

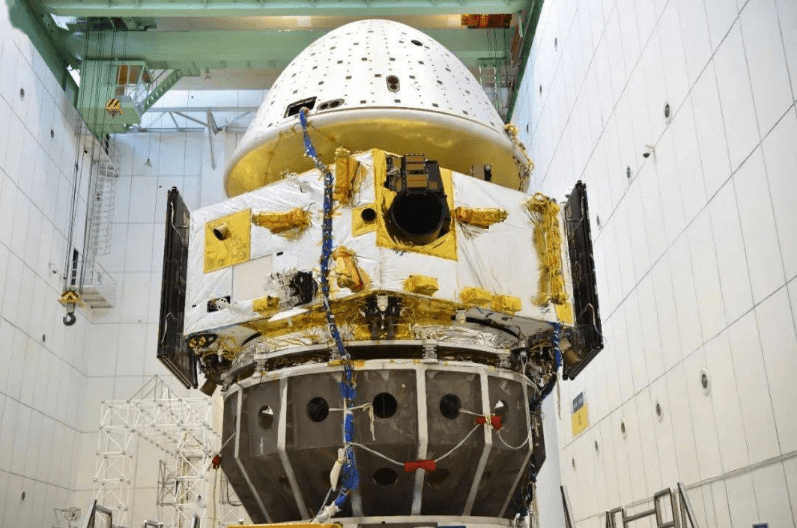

文章图片

天问一号探测器 , 环绕器采用“外部六面柱体+中心承力锥筒”构型 。

环绕器上配备了光学导航敏感器和红外导航敏感器 , 能自主进行定位 。 光学导航敏感器采用“恒星姿态识别+硬脉冲校时”技术 , 确保时空对准 , 通过亚像素级图像处理 , 获取火星轮廓并解算出自身位置 。 红外导航敏感器 , 采用复合的探测方式 , 通过对火星凝视成像 , 检测火星图像边缘 , 辅助环绕器完成轨道测量 。

此外 , 环绕器在近火捕获前 , 地面也将对其进行一次精确的无线电测定轨 。 结合环绕器上光学自主导航仪器的导航信息 , 得到环绕器和火星的精确位置 。 制动过程中 , 依靠可靠的捕获策略 , 确保探测器处于“捕获走廊” , 直至进入环火轨道 。

环绕器是一名副其实的“太空多面手” , 不仅承担了“太空刹车”的重任 , 还肩负着中继通信的重任 。 火星探测器通信时延是月球探测器的1000倍 , 信号衰减是月球探测器的100万倍 。 环绕器距离地球最远时 , 单向通信延时达到22分钟 , 一来一回通信将会延迟44分钟 , 并且还会遇到信号衰减、太阳辐射干扰等难题 。

如何解决如此复杂的超远距离深空通信?张玉花 , 八表示院研制团队开展了关键技术攻关 , 成功研制了以“超高灵敏度应答机”和“大口径可两维驱动天线”为核心的X频段“测控数传一体化”测控系统 。

据悉 , 自2020年7月23日发射以来 , 火星探测研制团队已经持续开展了202天的在轨飞行控制任务 , 完成了四次中途修正和一次深空机动 , 开展了各种自检和功能验证工作 , 对探测器的测控通信能力、能源保障能力、姿轨控能力、自主管理能力等进行了测试 , 确保制动捕获过程涉及的功能、性能得到充分检验 。

后续 , 火星环绕器研制团队将继续发扬严慎细实的工作作风 , 为着陆巡视器登陆火星开展巡视探测任务、科学载荷遥感探测获取原创成果、天问一号探测任务的圆满成功做好支撑 。

【探测器|天问·探路火星|“刹车”只有一次机会,天问一号如何把握?】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 数据|天问一号火星离子与中性粒子分析仪首个成果面世

- 宇宙|ORICO奥睿科探路元宇宙,从硬件NAS开始

- 首例|海南自贸港探路海洋新基建 全国首例海底数据中心项目落户三亚

- 智能化|探路者“北斗”防寒服登场,户外品牌进入智能化时代

- 时间|里程碑!NASA探测器首次“接触”太阳

- 穿越|人类探测器首次触摸太阳画面:无数“冰雹”迎面砸来

- 辐射|NASA探测器首次“触摸”太阳,穿越高辐射和千度高温日冕

- 画面|人类探测器首次触摸太阳画面:无数“冰雹”迎面砸来

- 时间|NASA探测器首次接触太阳

- 航天器|美“帕克”探测器首次“触及”太阳