当我们预测未来时 , 一些人会天马行空 , 尽可能地发挥自己的想象力;一些人会基于我们目前对自然规律的认识 , 预言一个审慎而又不失理智的未来 。

我对这两类人写的书籍都抱有极大的兴趣 , 而且我相信爱因斯坦的相对论:未来就在那里等着我们——所有的时代 , 过去、现在和未来 , 在静态的四维时空中早已存在并永恒不变 。

每年春节 , 我都试着从去年阅读的书籍中选择出最有未来感的那些 , 和好朋友分享 。 毕竟 , 真正的智慧不仅在于能明察眼前 , 而且还能预见未来 。 今年的未来预测 , 在新冠疫情这一时代底色衬托下 , 并不像去年那样鲜亮 , 我称之为“镶金边的乌云”(cloud with a silver lining) 。

文章图片

《18个未来进行时》收录了18篇有理有据的科学小论文 , 分别预测了地球的未来、我们的未来、网络的未来、制造的未来和遥远的未来 。 18位作者从我们身边的人口、生物圈保护和气候变化讲起 , 继而讨论诸如人工智能、量子计算、合成生物学等热门话题 , 最后则是选择了比较激进的主题 , 或者说 , 有生之年无法看到的未来:空间传送和时间旅行 。 在新冠疫情仍在蔓延的今天 , 疾病发展的速度超过了我们医治的速度 , 更需要我们用基因组测序技术去尽快地监测细菌或病毒毒株基因组数据 。

英国伦敦帝国理工学院教授克里斯·图马佐(Chris Toumazou)研发出一种可插入U盘的检测用芯片 , 只需几分钟就可以在任何计算机上创建个人的“生物IP地址” 。 这项技术有意避开人类基因组的全部30亿个化学碱基 , 而专注于每个人身上最独特的1% 。 不同的芯片可以检查不同的人类基因突变 , 特别是一个人对某种疾病的易感性 。 正如图马佐所说:“未来 , 医生考察的将不再是你的病史 , 而是你未来的疾病 。 ”

问题来了 , 接下来会不会是当科学家窥探出基因秘密后 , 就会对人类基因进行编程和改造 , 我们的后代可以更完美 , 甚至实现永生 , 这何尝不是新的隐患 , 或者是另一条毁灭之路呢?

文章图片

《生命3.0》一书中 , 作者迈克斯·泰格马克对未来生命的终极形式进行了大胆的想象:生命已经走过了1.0生物阶段和2.0文化阶段 , 接下来 , 生命将进入能自我设计的3.0科技阶段 。

如果把生命看作是一种能够自我复制的信息处理系统 , 我们的大脑、身体、手脚等人体结构可以视作是硬件 , 而我们的行为(数据)和思考(算法)则是其软件 。 1.0版本的生命是以细菌为代表的简单生物阶段 , 在它的有生之年都无法重新设计自己的软件和硬件 , 二者皆由它的DNA决定 。 它的硬件和软件要靠许多世代的进化获得 。 2.0版本的生命是以人类为代表的文化阶段 。 人类可以通过学习新技能 , 例如语言、运动能力和职业技能 , 获得知识、改变行为和优化算法 , 进而自行设计部分软件 。 猫狗等宠物可以视作生命的1.1版本 , 虽然可以学习一些知识 , 但不足以进化出像人类的语言能力 , 更不可能发明互联网 。 而3.0版的生命 , 目前在地球还不存在 , 它不仅可以自行设计软件 , 还可以自行设计硬件 , 由碳基生命变为硅基生命 , 最终摆脱进化的枷锁 。

有些人工智能学者(数字乌托邦主义者)认为 , 人工智能的降临或许是宇宙大爆炸以来最重要的事件 , 数字生命将是宇宙进化的天赐之选 。 “未来的超级智能可以收割黑洞辐射和夸克引擎的巨大能量 , 逼近计算力的理论上限 , 以光速进行宇宙殖民” 。

但也有学者(数字卢德主义者)认为 , 人工智能有可能是人类的最后一项发明 , 人工智能将成为征服者 , 把人类消灭;或者把人类当作稀缺物种 , 圈养起来 , 成为动物园管理者 。

今日的人类 , 作为未来生命的守护者 , 与其担心从天而降的“生命3.0” , 我们更应该担心:它会以怎样的方式出现 , 或者说 , 我们该怎样为一切做好准备 。 基于此 , 霍金为《生命3.0》写下了下面一段推荐词:“无论你是科学家、企业家 , 还是将军 , 所有人都应该问问自己现在可以做些什么 , 才能提升未来人工智能趋利避害的可能性 。 这是我们这个时代最重要的一次对话 。 ”

文章图片

如果说《生命3.0》的作者迈克斯·泰格马克 , 还算是一位警觉的乐观主义者 , 他相信科技会赋予生命一种潜能 , 并帮助它实现前所未有的繁荣;那么《没有思想的世界:科技巨头对独立思考的威胁》的作者富兰克林·福尔 , 则是一位清醒的悲观主义者 , 他在书中不停地提醒我们:原本设计是多元化的网络 , 现在反而无时无刻不在操控人的思想 , 科技寡头正在摧毁我们的创造力和思想 , 社交媒体需要新的道德规范 。

富兰克林给我们描绘了一幅GAFA(谷歌、亚马逊、脸书和苹果)控制现代人心智的画面:他们从早上叫我们起床开始 , 便开始用他们的人工智能软件控制我们过完一天 , 甚至一生 。 他们正在成为私人珍贵记忆的保管者 , 储存着我们的日历、联系人、照片、视频和电子文档;他们希望我们不假思索地向他们咨询信息、订阅杂志和观看影视;他们期待着我们每天向他们订购食物、衣服和家庭用品 。 甚至 , 谷歌眼镜和苹果手表还想把他们的人工智能植入我们的身体里 。

计算机科学家有句行话 , 大意是算法寻找最优模式的秘诀是:它们折磨数据 , 直到数据招供为止 。 如果我们将思考外包给计算机或者手机 , 实际上就是变相外包给了制造这些机器的组织 。 那么我们就会变成那个受到算法酷刑拷问的受害者 。

因此 , 富兰克林在书中疾呼:“当前我们的航向并不由我们自己掌握 。 我们在随波逐流 , 但并没有来自政治系统、媒体或是知识阶层的压力与这股浪潮相抗衡 。 我们正漂向垄断 , 漂向因循守旧 , 漂向制造它们的机器 。 ”

文章图片

以马丁·摩尔(Martin Moore)、达米安·坦比尼(Damian Tambini)为首的一批英国学者 , 在《巨头:失控的互联网企业》一书中 , 和富兰克林·福尔一样 , 试图向我们揭示互联网头部公司在数字世界中的霸权地位 。

数字技术给现代社会带来的一大变化 , 是把信息稀缺的世界转变成信息过剩的世界 。 互联网头部公司把注意力视为“统一商品” , 将数字经济变为“注意力经济” 。 书中将注意力分为三类 , 分别命名为聚光灯、星光和日光 。

聚光灯注意力决定了我们对具体任务的直接认知及实践能力;

星光注意力决定了我们更广泛的能力 , 引导我们的生活 , “让我们拥有更高的价值观和目标”;

日光注意力涉及“基本能力 , 如思考、理性和智力 , 这些能力让我们能够明确目标并判定其价值” 。

目前互联网头部公司都将精力投入在第一类注意力 , 即聚光灯权限范围内的产品和服务上 , 目的是提高所谓的“用户参与度”和“精准营销” 。 然后 , 这些注意力跨度的缩小 , 会使个人只关注自我选择的内容 , 而减少对其他信息的接触 , 久而久之 , 便会像蚕一样逐渐禁锢于自我编织的“信息茧房”之中 , 会使“我们的意志冲动凌驾于真正的意图之上” 。

这段关于注意力的分析 , 不禁让我想起了20世纪两位英国作家乔治·奥威尔(George Orwell)和奥尔德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)有关反乌托邦主义的观点 。

奥威尔警告说 , 人类将被外界强加的压迫所淹没 , 我们的世界会深受各种监狱文化的残害 。 而赫胥黎告诉我们的是 , 在一个科技发达的时代里 , 造成精神毁灭的敌人更可能是一个满面笑容的人 , 而不是那种一眼看上去就让人心生怀疑和仇恨的人 。

对此 , 尼尔·波兹曼(Neil Postman)在《娱乐至死》中的理解是:奥威尔担心的是那些会禁止读书的人;而赫胥黎担心的是 , 不必禁止读书 , 因为根本没人想去读 。

《巨头:失控的互联网企业》一直在证明波兹曼的观点:原来是电视娱乐节目 , 现在是互联网公司的微博、微信和短视频 , 呈现的内容越来越短小 , 大量支离破碎的信息容易让人误以为自己知道了很多事 , 其实却离真相和理解越来越远 。 互联网公司及其网络技术 , 越来越疯狂地试图吸引人们的注意力 , 却破坏了核心价值中的许多要素 , 比如独立思考的能力、探寻问题本质的能力等 。

文章图片

越来越多的书都在讨论科技的极大可能性和巨大风险性并存 。 但我终归相信科技是关键变量 , 科技向善是最终方向 。 正如《生命3.0》中 , 还有一段更让人感动的话:“并非宇宙将意义赋予了有意识的实体 , 而是有意识的实体将意义赋予了宇宙 。 让有智能和意识的生命这束微弱的光 , 点亮这个冷漠荒芜的宇宙中无尽的黑暗 , 或许是我们的最高职责 。 ”

科技发展的目的是以人为本 , 是培养下一代心向光明、以梦为马的人们 。 为此 , 今年我特意选择了一本科幻小说和一本孩子都能看的科技绘本与好朋友分享 , 让大家在思考那些宏大问题的同时 , 也能放轻松 , 继而感受到生而为人的温度 。 特德·姜(Ted Chiang)的《呼吸》一书 , 共收录了9个如同英剧《黑镜》一般的短篇科幻故事 。 我最喜欢的一篇是《软件体的生命周期》 , 因为那才是我心目中的数字孪生 。

这是一个关于抚养人工智能成长的故事 。 安娜在蓝色伽马公司担任虚拟宠物训练师 , 培育数码体 , 供喜爱之人购买当作宠物 。 蓝色伽马借助“神经源”基因组引擎 , 生产了一批可以持续成长的“数码体”(类似电子宠物) , 需要被喂食 , 被人照料 。 他们是需要人花二十年的真实时间去陪伴 , 去帮助成长的虚拟生命体 , 为此许多人不愿意付出 , 数码体市场也由发展壮大走向冷淡萧条 。

基因数据化编辑下的人工智能会不会成为一种新的赛博格或者类人类?特德·姜在小说中给出了一些设定:“总有一天我们会有足够多的数码体组成一个自足的社群 , 之后他们就可以不依赖于和人类的互动了 。 我们可以加快运行一个数码体社会 , 而不必担心他们野化 , 看看他们能产生出什么 。 ”

当我读完这个故事 , 我觉得这其实和《生命3.0》一样 , 都是在探讨当人工智能来临的时候 , 人类和人工智能如何共存 。 如果说 , 人机共存将不可避免 , 我们将要学习善用机器 , 彼此关爱 , 共享未来 。

文章图片

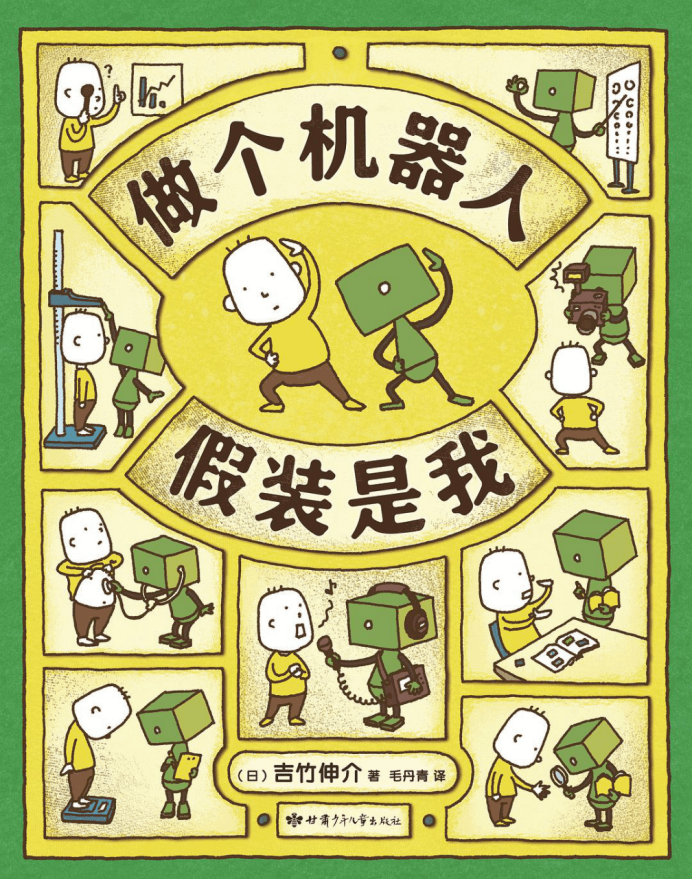

今年推荐的第六本书 , 是一本童书《做个机器人 假装是我》 , 作者是日本的吉竹伸介 。 他是我女儿和我最喜欢的绘本作家 , 也是我文首提到的第一类人 , 脑洞特别大 , 想象力极其丰富 , 像一匹驰骋在思想荒野的骏马 , 每次都能给我们带来惊喜 。

绘本中的小健 , 想订做一个机器人 , 假装是自己 , 代替他完成所有烦人的事情 。 哈哈 , 是不是所有人都想有这么一个分身?为了让别人不发现现在的小健是个机器人 , 小健要把自己的一切详细地告知机器人 , 让它可以完美复制 。

那么 , 作为人的小健 , 某种意义上 , 也是一台机器 , 吉竹伸介把小健画成了每天吃饭、拉大便的“大便制造机”(孩子们看书 , 最喜欢的就是屎尿屁);是头发不断生长的“头发生成器”;是猫咪的“取暖器”;是肚子一到五点就会咕咕叫的“晚饭闹钟”;还是脸蛋很软的“让柔软触感爱好者开心的机器”……

在让机器人替身了解自己的同时 , 小健也逐步认识到:“我有一些只有我才知道的事 。 我脑海中想的事情只有我自己知道 。 其他任何人都不可能钻进我的脑子里 , 看我在想什么 。 我的内部有一个只有我才能进入的属于我一个人的世界 。 我是独一无二的” 。

最后 , 小健以为机器人可以成功模仿自己 。 可是 , 回到家 , 机器人才张口喊了一声“妈妈” , 就被小健妈妈质疑:“你是谁?”穿帮喽!

这个结尾像极了现实和未来的距离 , 我们以为未来已来 , 我们的生活虽然发生了翻天覆地的变化 , 但并没有想象中的那么高科技 , 人工智能目前还真只是“人工+智能” , 我们还有时间去做好充分的准备 。

上述这六本书里面 , 有全心全意欢迎人工智能等新技术的数字乌托邦主义者 , 也有怀有忧虑并支持新技术安全性研究的技术怀疑主义者 。 未来 , 作为“人” , 会变成什么?又意味着什么?我们如何才能让未来变成我们想要的样子?朋友们 , 我愿意和你一起 , 加入有人工智能相伴的生命未来 。

(作者胡逸为无锡市大数据管理局局长)

【生物圈|请加入有人工智能相伴的生命未来】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- Xiaomi|小米一款折叠式智能手机专利申请曝光 配备磁吸式手写笔

- 手机|新一代 MIX FOLD?小米申请折叠屏手机外观专利,支持手写笔

- Microsoft|微软以许可方/被许可方身份加入HEVC Advance专利池

- IT|GM申请别克Electra商标:此前曾展示过一款同名EV概念车

- 网络|5G真香,赛灵思加入Open RAN政策联盟

- 侦察|无人直升机加入应急救援 打通火场指挥“最后一公里”

- IT|别克再次申请注册“Electra”商标 同名概念车或量产在即

- 霓虹|年终盘点|2022即将到来 请查收这份“新年愿望清单”

- 同行人|外地抵(返)牡人员 请使用“牡疫控”提前填报

- 人物|芯片到底有多缺?何小鹏:谁能给我芯片 我就请他喝酒