中国青年报客户端上海2月24日电(中青报·中青网采访人员 王烨捷)今天 , 上海理工大学未来光学实验室人工智能纳米光子学中心顾敏院士团队在Science子刊Science Advances杂志上发表高水平论文 , 在光信息存储技术领域让上述海量数据实现“随身带”有了可能 。 科幻片中主人公从口袋里掏出微型设备打开海量数据库执行任务的场景未来或将成为真实应用场景 。

到2025年 , 全球生成的数据总量预计达到175ZB(泽字节 , 1ZB等于10亿TB即太字节) 。 采访人员注意到 , 目前大数据中心被广泛使用 , 但这些数据中心能量消耗巨大(约占全球电力供应的3%) , 且依赖于基于磁记录的硬盘驱动器 , 该硬盘驱动器的存储容量有限(单盘片数据存储量最大为2TB) , 使用寿命一般只有3至5年 。

文章图片

如果利用激光 , 其实现的光存储技术有望满足以上数据存储需求 , 同时可以有效节省成本 。 在过去的几十年中 , 光存储技术取得了长足进步 。 但光的衍射性质限制了可达到的信息位大小 , 限制了光盘的存储容量 , 光盘存储容量仍然被限制在几个TB 。

对此 , 上海理工大学顾敏院士团队与澳大利亚皇家墨尔本理工大学、新加坡国立大学刘晓刚教授团队联合开展研究 , 发表论文“基于上转换共振能量转移的纳米级光学写入技术(Nanoscale optical writing through upconversion resonance energy transfer)” 。 这项研究的实验工作由上理工博士后西蒙尼·拉蒙(Simone Lamon)完成 。

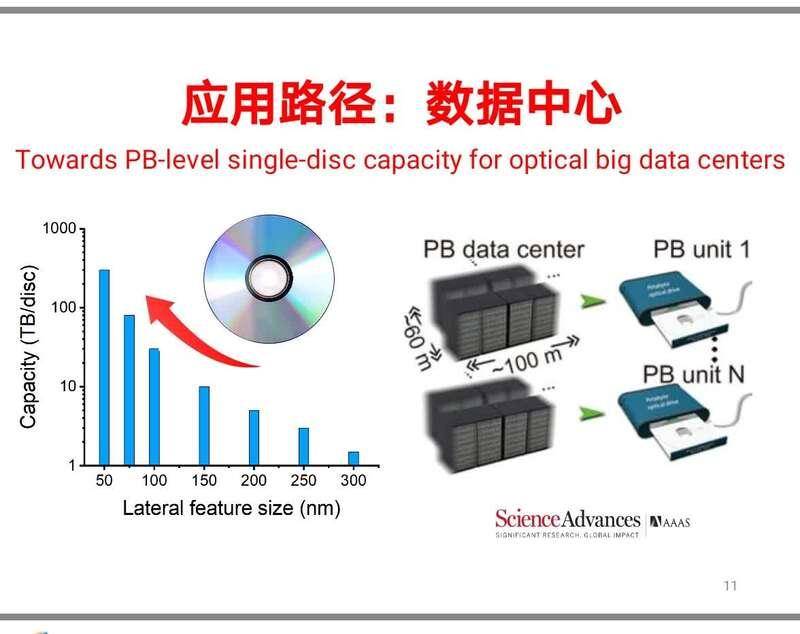

这是一项旨在解决海量大数据光存储技术瓶颈的研究 , 此研究通过镧系元素(稀土元素之一)掺杂的荧光上转换纳米颗粒和氧化石墨烯结合 , 实现低功率的光学写入纳米级信息位(纳米级是指1至100纳米的大小 , 其中1纳米等于1米的十亿分之一) , 为下一代光信息存储技术提供了新的方案 。 研究所开发的亚衍射光学写入技术将大大提高数据密度 , 可以生产出在所有可用光学技术中具有最大存储容量的光盘 , 预计1张12厘米的光盘数据存储量可以达到700TB , 相当于28000张蓝光光盘的存储量 。

文章图片

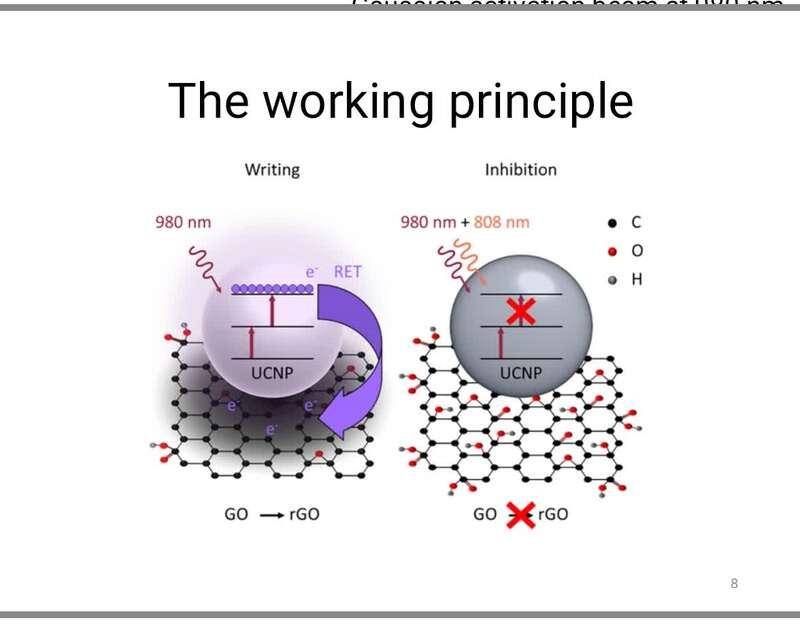

此外 , 这项技术使用一种新的纳米复合材料 , 将氧化石墨烯与荧光上转换纳米颗粒结合在一起 , 使用荧光上转换纳米颗粒将亚衍射信息位写入纳米复合材料 , 在结构光照明下局部还原氧化石墨烯 , 还原氧化石墨稀的过程通过共振能量转移来完成 , 从而降低能耗 , 延长光学器件的使用寿命 。 与传统光学写入技术使用昂贵且笨重的脉冲激光器相比 , 此技术使用便宜的连续波激光器 , 大大降低了成本 。

【光学|上海理工新技术将海量数据装进“小口袋”】这一系列创新发现为大容量光数据存储技术提供更便宜、可持续发展的解决方案 , 同时适于光盘的低成本批量生产 , 应用潜力巨大 , 为解决全球数据存储挑战开辟了新途径 。 鉴于此研究成果的重要性 , Science主刊也作为Research Highlight报导此研究成果 。

推荐阅读

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- 银行|银行卡、社保卡可直接刷卡坐公交 上海公交开始试点

- 手表|采用美信光学传感器,豪鹏科技电池,GARMIN佳明VENU2手表拆解报告

- 集聚|向全球应用创新策源地持续迈进 上海“双千兆”应用体验中心正式揭牌

- 上海|上海供水热线与城投水务官网合并上线,一站式服务更便民

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 领域|上海市电子信息产业“十四五”规划:以集成电路为核心先导

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域

- 底层|上海:加强元宇宙底层核心技术基础能力前瞻研发

- Hotel|向光前行,点亮未来 -- 2022上海国际商业及工程照明展