文章图片

距今9500年到1800年前山东人群母系遗传历史

【线粒体|首个针对山东人群线粒体全基因组研究获进展,填补了数据空白】近日 , 《科学通报》英文在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所古DNA实验室付巧妹研究团队、山东大学文化遗产研究院、山东省文物考古研究院共同主导 , 联合山东大学历史文化学院、济南市考古研究所和北京大学考古文博学院等合作完成的关于距今9500-1800年前的山东地区先民线粒体全基因组的研究成果 。

这是首个针对山东地区人群的线粒体全基因组的长时间跨度、系统性的研究 , 填补了山东地区人群距今9500-1800年的线粒体基因组数据的部分空白 。 在今后的研究中 , 研究团队将进一步结合山东地区人群Y染色体和核基因组研究 , 更深入地了解山东人群迁徙和演化的历史 。

距今约9500年到1800年前之间的这段时间里 , 存在许多无法回答的问题 。 如 , 山东地区早期人群的母系遗传结构如何?山东地区的母系遗传结构是否同外界人群有关?山东地区古代人群何时同外界人群发生互动?山东地区内部的沿海和内陆人群之间在母系遗传上是否存在联系?

为了解决这些问题 , 研究团队利用高效的古DNA捕获技术 , 获得了来自12个古代遗址的86条线粒体全基因组序列 。 这些古代样本在地理上分布在山东的内陆和沿海地区 , 时间跨度近7700年 , 是国内首次对山东地区人群母系遗传历史的长时间跨度、广地理尺度的研究 。

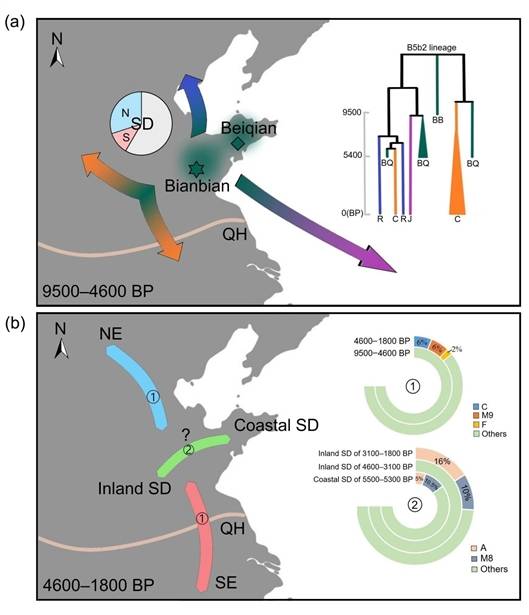

该研究发现 , 首先 , 根据分子方差分析法检测出来的不同时间段的人群间的差异 , 山东地区的人群可以分为距今约9500-4600年前的早期人群和距今约4600-1800年前的晚期人群 。 在进一步的研究结果中 , 研究人员在早于4600年前的样本中发现了在现今东亚南、北方人群中常见的单倍体群D4、D5、B4c1和B5b2 , 即早期山东人群已经拥有了东亚南方和北方人群的母系遗传特点 。

相较早期山东人群 , 晚期山东人群中新增了多种线粒体单倍体群 , 这些都暗示了在龙山文化时期及之后山东地区古代人群受到了其他地区人群的影响 , 这些影响丰富了山东地区人群母系遗传结构的多样性 。

那么 , 山东地区内部的人群之间又存在哪些联系呢?进一步的研究结果表明 , 在距今约3100年以后 , 山东的沿海和内陆地区的人群也可能发生了基因互动 , 比如共享了线粒体单倍体群M8和A , 导致了在距今3100年以后山东地区沿海和内陆的人群间母系遗传结构的差异大幅降低 。

最后 , 研究团队在距今约9500年前的扁扁洞遗址中发现了目前发现的最古老的B5b2支系个体 , 并且构建了B5b2支系的系统发育树 , 计算了B5b2支系下各单倍体型的分歧时间 。 结果表明了在B5b2支系下 , 距今约9500年前的扁扁洞个体、距今约5500-5300年前左右的北阡遗址个体 , 可能与该谱系的某些东亚人群和北亚人群的祖先有关 , 即B5b2这一支系人群很有可能是从山东地区向外部地区进行扩散的 。

此前 , 对距今约9500-7700年前山东地区人群核基因组的研究已经指出 , 山东古代人群的祖先和东亚南北方人群有关;另外在大汶口文化(距今约6000-4600年)和山东龙山文化(距今4600-4000年)时期 , 考古学和人类体质学研究指出该时期的山东人群和中原地区的仰韶文化人群、河南龙山文化人群有密切的联系和交流 。

而针对距今约3000年前的人群线粒体高突变区研究表明 , 距今3000年以后的山东人群的母系遗传结构受到了东亚南方人群的影响 。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.01.029

(原题为:《首个针对山东人群线粒体全基因组研究获进展》)

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 数据|天问一号火星离子与中性粒子分析仪首个成果面世

- 材料|真我 GT2 Pro 预热:50MP 舰双主摄、realme 首个显微镜镜头

- 疫苗|国内首个自主研发四价流脑疫苗正式获批

- 样本|国内首个在库运行超百万份生物样本全自动化库落户广州

- 甘肃|四维图新及旗下世纪高通参与建设甘肃首个智能网联汽车测试应用基地

- 安全|针对近期异常登录 LastPass回应:暂无证据表明数据泄露

- CHINA|国内首个百万千瓦级 海上风电项目全容量并网发电

- 项目|长虹网络科技与中国银行等启动广东省首个数字人民币硬钱包充电桩项目

- 探测|国内电力气象领域首个“院士工作站”落户上海

- 海量数据|百度将发布其首个国产元宇宙产品“希壤”