撰文/王江山 绘图/王叙

【知识就是力量|藏文科普|奥托·哈恩:在拘禁中获诺贝尔奖的科学家】本文来自《知识就是力量》杂志

那个不停发现新元素的年轻人

1879年3月8日 , 奥托·哈恩出生在法兰克福的一个富裕家庭 , 15岁时对化学产生了浓厚兴趣 , 经常在自己家的洗衣房里进行简单的实验 。 他的抱负是成为一名工业化学家 。 1901年 , 他获得博士学位 , 正式开始科研生涯 。

1904年 , 他来到伦敦大学学院 , 跟着发现了惰性气体的威廉·拉姆齐爵士(Sir William Ramsay)从事放射化学研究 。 没想到 , 哈恩很快就在拉姆齐给他的用于提纯的粗镭制剂中发现了新的放射性物质 , 他称之为放射性钍 。

1905年秋天到次年夏天 , 哈恩来到加拿大蒙特利尔麦吉尔大学物理研究所 , 师从著名科学家欧内斯特·卢瑟福 。 哈恩的天赋不断展露 , 不久后他发现了放射性锕 , 并与卢瑟福一起对放射性钍和放射性锕的射线进行了研究 。

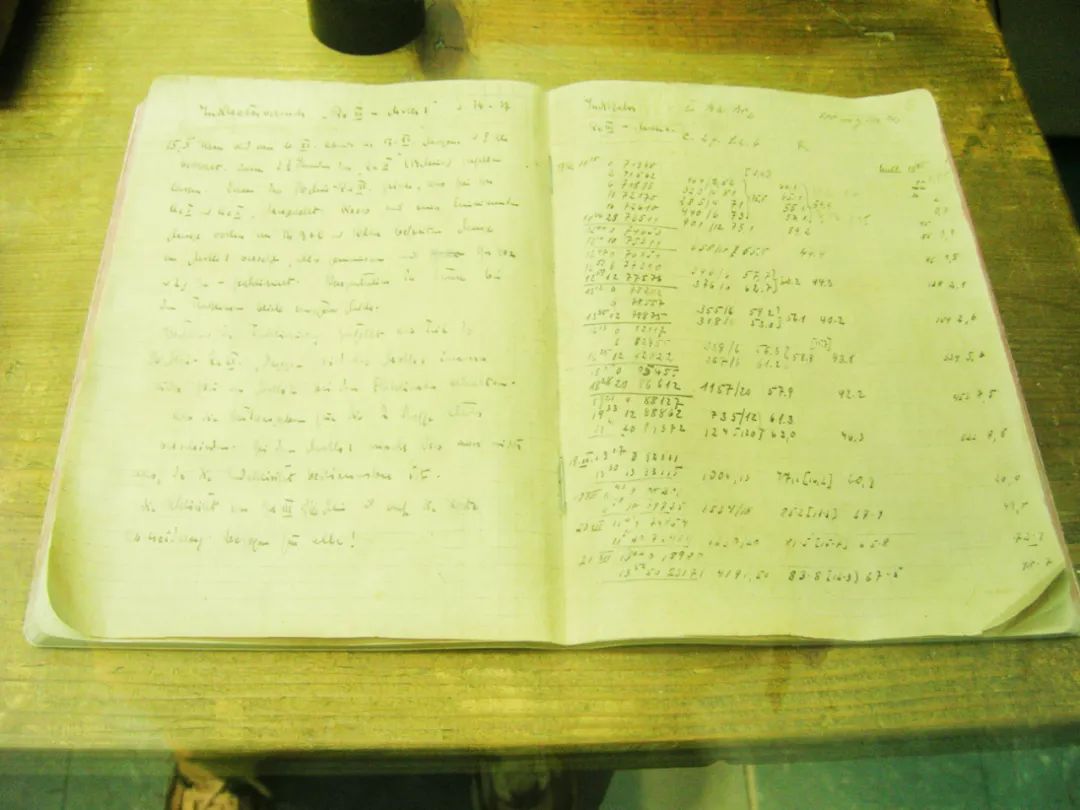

哈恩的手稿(供图:王江山)

接二连三的成功让哈恩成了当时的学术新星 。 在往后的岁月中 , 哈恩又陆续发现了新钍1(228Ra)、新钍2(228Ac)、铀Z(234Pa)、镤(231Pa) 。 当年那个在洗衣房里偷偷做实验的孩子 , 后来在真正的实验室中发挥了自己的天赋 。

发现核裂变

1938年12月16日至17日 , 哈恩进行了著名的“镭钡间皮分馏”实验 , 这次实验的结果令人困惑:在用中子轰击铀后 , 它分裂成了两半 , 并且产生了许多β放射性核素 , 其中之一是放射性钡 。 哈恩给迈特纳写信描述了这一现象 。 迈特纳为了验证哈恩的说法重新做了实验 , 也同样发现了该现象 。 后来哈恩和他的小组对此进行了计算和二次实验 , 1939年2月10日 , 哈恩和斯特拉斯曼第一次使用术语铀裂变来形容这一过程 , 他们预测了额外的中子的存在 , 还指出在裂变过程中会产生连锁反应 。

德国柏林自由大学的哈恩·迈特纳楼:哈恩发现核裂变的地方(图源:维基百科)

就这样 , 哈恩团队发现了核裂变现象 , 还进行了理论解释 。 核裂变的发现是当时放射性研究的最高成就 , 尽管在此之前哈恩的许多杰出贡献已经给他带来了很高的声誉 。

在拘禁中获得诺贝尔奖

二战结束后 , 哈恩被怀疑参与德国的核武器项目 。 为了验证猜疑 , 1945年4月 , 哈恩和9名主要的德国物理学家被拘留在英国剑桥附近的戈德曼农场 。 无论是在室内还是在室外 , 他们的每一次谈话 , 都被隐藏的麦克风录了下来 , 哈恩因此才洗清了嫌疑 。

1945年8月6日和9日 , 美国空军向广岛和长崎投下了原子弹 。 消息传来 , 哈恩崩溃了 。 他觉得是自己发现的核裂变现象才使得制造原子弹成为可能 , 因此他个人要对日本成千上万人的死亡负责 。 他为此甚至考虑过自杀 。 而当哈恩获得诺贝尔化学奖的消息传来时 , 他仍在拘禁中 , 通过《每日电讯报》才得知自己获奖的消息 。

为和平奔走

战后 , 哈恩认识到用来制造武器的科学是扭曲的 , 他强烈反对科学的军事目的 , 越来越倾向于成为社会责任的代言人 。 他和许多诺贝尔奖获得者努力奔走 , 宣传原子武器的危害 , 警示世界各国 , 强烈反对“使用武力作为最后的手段” 。

位于法兰克福的哈恩纪念碑(供图:王江山)

1968年7月28日 , 奥托·哈恩去世 , 享年89岁 。 马克斯·普朗克学会在讣告中说:“作为原子时代的奠基人 , 奥托·哈恩的名字将被载入人类史册······他将活在所有见过他的人的记忆中 , 他的工作将继续下去 , 我们怀着深深的感激和钦佩之情纪念他 。 ”

推荐阅读

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 软件和应用|iOS/iPadOS端Telegram更新:引入隐藏文本、翻译等新功能

- 词条|百度百科上线2500万词条,超750万用户参与共创科普知识内容

- 知识科普|直管内径、凸缘管内径密封快速接头 管内壁粗糙的管口格雷希尔GripSeal连接器

- 博士团|“百人博士团”入驻好看视频打造“硬核科普” 让科普轻松有趣

- 设备|科普故事:航天员用的净水器是如何锻造的?

- 孩子|互联网平台硬核科普打造精品

- 感染病例|科普:“奥密克戎”命名一个月 我们对它了解多少

- 青少年|中科院老科学家科普演讲走进三亚中小学校