从2014年住建部印发《智慧社区建设指南(试行)》开始算起 , 智慧社区在国内已经走到了第七个年头 。

期间并不缺少各种外部红利 , 互联网+、AI、新基建、5G等利好因素频频出现 , “社区即将被颠覆”的观点也一度深入人心 。 然而在大多数的智慧社区示范中 , 智慧化的“理想国”未能点亮国内的万千社区 , 即便是一些被视为智慧社区标杆的案例 , 多半还停留在只有硬件的“智能社区”阶段 。

为何在利好因素层出不穷的局面下 , 智慧社区照旧陷入了“七年之痒”的烦恼?

在智慧社区“蒙眼狂奔”了一段时间后 , 似乎有必要暂时停下来回顾那些走过的弯路 。 除了技术、红利、商业前景等客观因素 , 智慧社区想要走出“道旁苦李”式的现状 , 需要思考的可能还有一些被习惯性忽视的“小问题” 。

01 被低估的隐形因素 稍微对智慧社区有所观察 , 就不难给出这样一个结论:现阶段的智慧社区已经是名符其实的“红海赛道” 。

嗜血如鲨鱼的互联网巨头们趁势而入 , 腾讯、阿里、京东等正尝试在社区中复刻“自下而上”的扩张路径 , 从电商、服务、社交等多个维度切入 , 然后背靠物联网、云计算等技术打造了一个又一个智慧社区服务平台 。

寻求新蓝海的房地产厂商也伺机而动 , 万科、碧桂园、恒大等头部房企无不开始行动 , 一边借助自身的赛道优势切入智慧社区 , 一边通过自研或外部合作的方式弥补技术短板 , 试图在智慧社区中“近水楼台先得月” 。

同样打智慧社区主意的还有IT企业和AI创业者 , 前者希望以安防为入口扩展主航道 , 后者盘算着依靠计算机视觉、机器学习等技术分一杯羹 。 在各方势力掀起的“圈地运动”中 , 智慧社区在资本市场中可谓风头无两 。

遗憾的是 , 形形色色的参与者并未交出一份可圈可点的成绩单 , 于是外界将矛头指向了两个现象级短板:

一是基础算力的制约 。 各方势力的布局着实推动了社区的智能化 , 越来越多的智能设备布置在新建或改造的社区中 , 采集了大量的数据资源 , 可受限于算力和算法的短板 , 这些数据没有被智能化分析处理 。 即便是一些自诩为智慧社区的小区 , 仍然在用传统的人力监控少数几个摄像头 , 所谓的“智慧化”最终停留在了纸面上 。

文章图片

二是技术标准的桎梏 。 由于各方势力在软硬件应用、服务等方面存在标准不一、各自为政的现象 , 造成服务和生态无法被有效整合 , “智慧社区”覆盖的场景割裂且单一 , 最终居民的需求只能被有限满足 。 虽然有些”玩家“想要做出积极的改变 , 策略却是一味的堆砌服务 , 导致智慧社区普遍浮于表面 , 无形中牺牲了用户体验

对于这些痛点 , 外界的反应常常是诟病智慧社区的参与者们各自为战、缺少顶层设计、为了智能而智能......以至于低估了最为核心的隐形因素:智慧社区是一个系统性工程 , 不仅涉及IoT、AI、大数据等软硬件的统筹 , 系统架构的专业性和复杂度偏高 , 同时还要着手解决算力成本高企、兼容性差、场景适配等一连串问题 。 既需要强大的技术硬实力 , 还需要足够的资本做后盾 。

结果就是 , 小型技术商无力应对 , 而巨头们又不愿精耕 , 智慧社区在很长一段时间里陷入了近乎无解的瓶颈 。

02 行业需要底层创新 现代管理之父彼得?德鲁克曾说过:“动荡时代最大的危险不是动荡本身 , 而是仍然用过去的逻辑做事 。 ”

同样的道理俨然适用于智慧社区 。 在房地产市场下滑的大背景下 , 深感危机的房地产厂商逐渐开始改变智慧社区路线 , 从单打独斗演变为产业链上下游合作 , “互联网巨头+房地产厂商”的组合几乎成了一种新范式 。

一些懂场景、有技术、有资源的头部企业 , 也开始进行智慧社区相关的底层技术创新 。 比如IPO遇阻的AI独角兽们 , 纷纷抛弃算法取胜的商业逻辑 , 盯上了人工智能芯片在内的新方向 , 其中依图科技已经明确表示计划推出覆盖云端、边缘端和终端的 AI 算力产品 , 智慧社区将是应用场景之一 。

文章图片

在刚刚结束的第六届绿色智慧社区及智慧城市产业峰会上 , 被视为AIoT领域“隐形冠军”的海纳云也释放了新的信号 , 正式推出名为“天神一号”的AI超融合一体机 , 瞄准了智慧社区中边缘和中心算力的不足 , 并且可以在不同场景交互下即插即用 。

有别于传统以GPU为核心的算力设备 , “天神一号”采用了异构化计算单元 , 将CPU、NPU和MCU进行集群 , 实现了低成本的算力供给 , 还在算力的基础上内置了39种场景化的算法 , 包括业内领先的240帧/秒的人脸识别结构化处理能力 , 可以节省20%以上的算力成本 。

文章图片

毕竟智慧社区中的计算场景以视频、图像类的处理为主 , 擅长并行计算的GPU成了最常见的算力 , 以至于高昂的硬件成本成了有了数据采集、却缺少数据处理的直接诱因 。 海纳云的聪明之处在于 , 利用NPU在内的计算单元带来了每秒200万亿次计算的性能 , 不仅降低了算力的硬件成本 , 并且能够满足视觉、语音和自然语言处理在内的多种计算场景 。

不管是依图等AI独角兽给出的方向 , 还是海纳云已经践行的新思路 , 国内的智慧社区并非停滞不前 , 正在进行一些有益的尝试 。 甚至可以预见 , 一旦低成本的算力供给被跑通 , 再利用“端云一体”的方式对安防、出行等社区的高频场景进行算法优化 , 不无打破智慧社区算力制约的可能 。

除此之外 , 第六届绿色智慧社区及智慧城市产业峰会上还传递了另一重利好 , 继《中国绿色社区建设指南》施行后 , 海纳云在内的玩家们还参与制定了《中国绿色社区评价指南》《智能门锁发展与标准研究报告》等等 , 智慧社区的技术标准同样存在逐渐统一的可能 。

按照技术创新的一般规律 , 一旦某个关键节点被打通后 , 往往是整个行业的转折点 , 进而酝酿出“生态级”的突破 。

03 工具到能力的蜕变 对于经历了漫长阵痛的智慧社区而言 , 底层技术出现了创新性的探索 , 势必将为整个行业带来新的气象 。

当一些玩家开始聚焦于底层技术的创新 , 所折射出的恐怕不只是创新的风向标 , 还有智慧社区的“思想解放” 。 正如前面提到的“智能社区” , 映射的一种思潮就是利用工具改造社区 , 目的是通过引入智能化的工具 , 促使智慧社区从量变走向质变 。

诸如“天神一号”等AI超融合一体机的出现 , 背后隐藏的是一股新的思潮:不是传统的单一IT架构 , 也不是纯粹的云计算 , 而是扩展到了云、网、边、端全场景 , “计算”本身开始超脱工具属性和物理属性 , 演进为一种泛在的能力 。 简单来说 , 智慧社区引入的不再是工具 , 取而代之的是算力、算法和场景融合的新范式 , 从单体的智能化扩展到协同化 。

【现实|智慧社区的理想和现实:第一步就绊倒在了计算?】这样的思潮并非没有苗头 , 典型的例子就是AIoT概念的流行 。 和IoT一词最大的不同 , AIoT对智慧社区的落地提出了新的标准:

一是深入场景打磨产品 , 技术应用遵循贴近用户需求的原则 , 适应场景化的需要 , 从创新导向转变为需求导向;

二是边缘计算的兴起 , 将AI算力注入边缘 , 赋能边缘已经是新的趋势 , “云边融合”的组合方案也逐渐成为主流;

三是提供个性化的服务 , AIoT的宗旨是通过传感器实时采集在线化的数据 , 结合用户需求提供个性化的智能服务 。

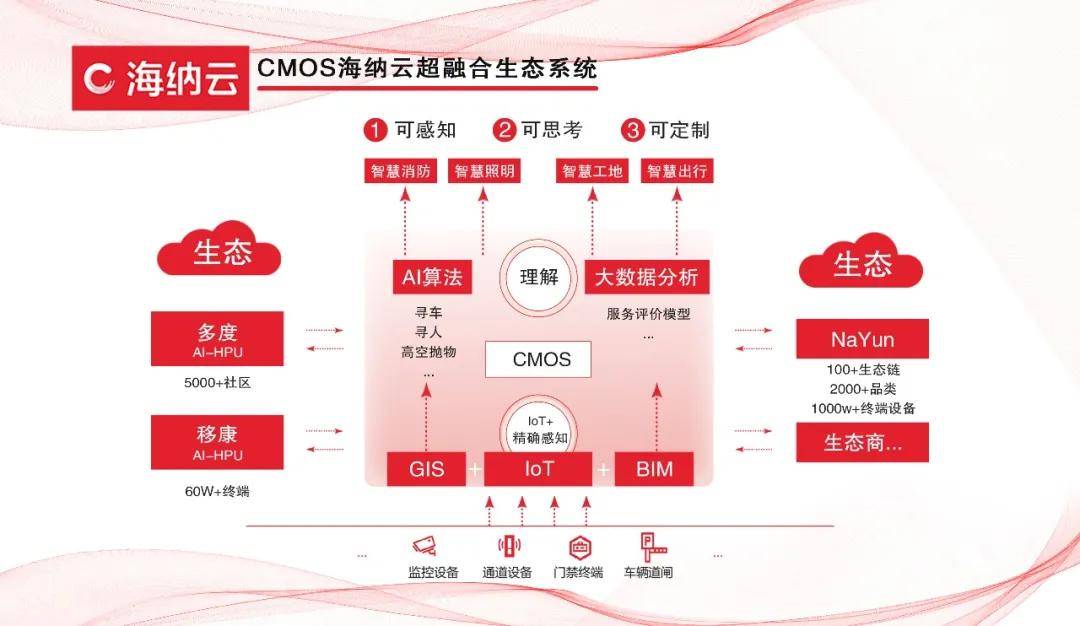

对应到智慧社区的现实应用中 , 包括海纳云在内的头部企业大多推出了AIoT平台 , 不再是硬件的简单叠加 , 更像是一个有机生命体 , 拥有数据采集、数据传输、数据分析处理、数据应用的生态能力 , 并且对软硬件的统筹给出了新的思路 。

文章图片

譬如海纳云的AIoT平台兼容Modbus、蜂窝、WIFI、Lora、NB-IoT等200余种通用协议 , 可以快速接入生态厂商的不同硬件 , 目前连接的设备数已经超过1000万 , 接入的品类超过2000种 , 全面拓宽了链接的广度和深度 。 海纳云的成功突围 , 预示着智慧社区正在驶离印象中的瓶颈 。

进一步延伸的话 , 智慧社区就像是微缩版的智慧城市 。 前端相机、后端平台、数据存储、人脸识别、车辆识别、大数据碰撞、物联网、智能楼宇等智慧城市的组成元素 , 在智慧社区中一样不少 。

倘若能够打通社区内的人、车、物等细小单元 , 再将数据汇入、整合、分析 , 在社区间形成规模化的城市级连接 , 将是智慧城市运行的有力数据支撑 。 对于身处其中的玩家来说 , 只要在智慧社区中打磨出了成功样板 , 就可以进一步渗透进园区、镇街等垂直产业 , 最终掌握智慧城市市场的话语权 。

04 写在最后 或许当下的智慧社区还存在种种问题 , 但社区的智慧化演变已是不可逆的趋势 。

等待智慧社区玩家们的 , 早已不是智慧社区的蓝图勾勒和顶层设计 , 棘手的地方恰恰在于智慧社区的循序推进 , 加速从“粗放型社区”向“精细化社区”转变 , 彻底告别“鸡肋”的局面 。 或许这样的目标还有很长的一段路要走 , 至少海纳云在内的行动派和破局者 , 正在一步一步搭起通往“理想国”的台阶 。

推荐阅读

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- 数据|数智安防时代 东芝硬盘助力智慧安防新赛道

- 山西|移动5G+智慧成果亮相山西数字化转型大会

- 养殖|科创信达冠名!第二届智慧养殖高峰论坛帷幕:推动畜牧行业新升级

- 技术|无锡东亭:智慧创造生活 科技点亮未来

- 娱乐|华为智慧屏迎来“影音娱乐”场景三大升级

- 景区|票付通旅游积极拥抱数字技术,加快智慧建设迎接新征程

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局

- 技术|探秘AI智慧之旅,科大讯飞AI学习机研学游第一期圆满落幕

- 半导体|“智慧”加持 通关明显提速