本文图片

▲早白垩世反鸟类复原图(张宗达绘制)

近日 , 《自然-通讯》发表了由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所独立完成的有关原始鸟类头骨演化的研究 。 论文作者王敏(第一作者/通讯作者)、托马斯、李志恒、徐星、周忠和通过CT扫描和三维重建 , 首次复原了中生代反鸟类近乎完整的头骨 , 显示了鸟类头骨镶嵌演化 , 揭示了现生鸟类头骨的主要形态功能特征出现的时间要比已有的认识更晚 。

鸟类是目前世界上物种和生态多样性最高的陆生脊椎动物 。 其演化如此成功 , 一个关键因素便是鸟类头骨具有独特的可动性:多数鸟类的上颌可独立于下颌和脑颅进行活动 , 有利于鸟嘴完成大量精细的动作(如啄取大小形态不一的食物、筑巢等) 。

从某种程度来讲 , 鸟嘴就像其它脊椎动物的手一样 。 鸟类头骨可动性的发生依赖于两个通道:由方骨-颧骨-方颧骨-上颌关联而成的头骨“侧面通道” , 和由方骨-翼骨-颚骨-犁骨在腭面构成的“腭部通路” 。 当方骨转动 , 相应的肌肉和力便通过这两个通路控制上颌的开闭 。 受化石保存的原因 , 上述通路在鸟类演化历史中是何时出现的尚不清楚 , 这直接影响了对鸟类头骨可动性起源的研究 。

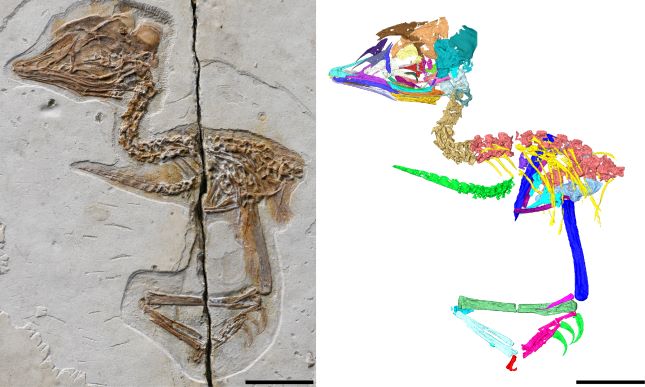

古脊椎所研究团队对一件距今1.2亿年的反鸟类幼年个体进行了高精度CT扫描和重建 , 对近乎所有的头骨骨骼进行了三维复原 , 尤其是构成头骨可动性通道的骨骼 。 结果显示 , 该反鸟类的颞区和腭区结构和非鸟类兽脚类恐龙几乎完全相同 , 如同把一只鸟的嘴巴和眼眶套在一只恐龙脑颅上 。

本文图片

▲早白垩世反鸟类CT复原(王敏供图)

CT复原显示 , 该反鸟类保留了主龙类原始的颞区结构——上、下颞孔相互独立 , 并且和眼眶完全分离 。 这样的结构限制了颧骨-方颧骨的运动 , 显示“侧面通道”并不发育 。

对该反鸟类腭区复原显示 , 它的基蝶骨-副蝶骨和兽脚类恐龙 , 如恐爪龙、凌河盗龙一样 , 具有发达的基翼骨突 , 从而与翼骨相关节 。 而翼骨更是匪夷所思地和凌河盗龙完全相同:在翼骨后缘发育一个向背侧延伸、双分叉状的方骨支 , 这样的翼骨形态与现生鸟类大相径庭 。

同时 , 方骨内侧面并不发育和翼骨相关节的关节突 。 这表明 , 现生鸟类所具有的翼骨-方骨关节在这一反鸟类中并不发育 , 这样腭部骨骼形态表明“腭部通道”同样并未出现 。

这是研究人员首次在一件中生代鸟类标本上复原了近乎完整的腭部结构 。 而此前 , 多数学者普遍“默认”中生代鸟类的翼骨和方骨如同在现代鸟类那样是直接关节的;本次研究对这一假说提出了质疑 。

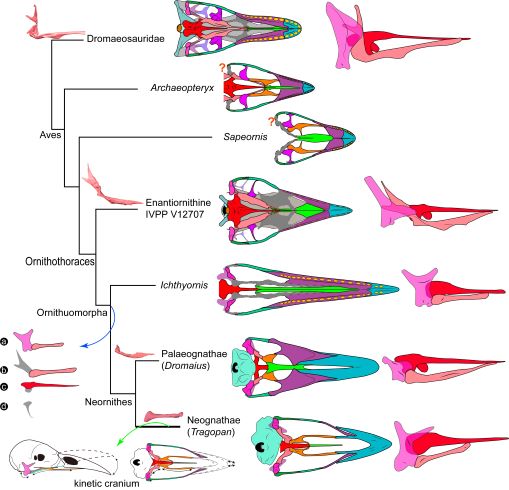

本项研究清楚显示 , 现代鸟类头骨可动性在反鸟类中并不发育 , 这一进步特征是在更靠近冠群的类群中才出现 。 反鸟类相对保守且原始的腭区很有可能“抵消了”其吻部多样性分异带来的潜在优势 , 这也反映在反鸟类的食性/生态习性单一上 , 一定程度上解释了为什么曾经在中生代繁盛的反鸟类会在白垩纪末期绝灭 。

本项工作提出 , 鸟类头骨可动性的演化经历了四个重要的转变:翼骨和方骨之间以踝关节的方式直接关联;翼骨的方骨支、基翼骨突、和外翼骨发生退化 。 这些转变有可能最早发生在今鸟型类的早期类群中 。

本文图片

▲鸟类头骨演化简图(王敏供图)

只有“摆脱”上述恐龙典型的头骨结构的束缚 , 辅以吻部多样性的演化 , 才出现了现生鸟类形态各异的头骨形态和功能 , 以便进入不同的生态位 。 上述发育模块化和限制、生态机会和自然选择之间的动态相互作用 , 决定了中生代鸟类不同类群的演化轨迹 。

本研究得到了中国科学院前沿科学重点研究计划从“0到1”原始创新十年择优项目 , 和基础科学中心项目“克拉通破坏与陆地生物演化”的支持 。

作者:许琦敏

责任编辑:任荃

图片来源:中科院古脊椎所提供

【头骨|1.2亿年前,反鸟类打烂了一手好牌,直至白垩纪灭绝】*文汇独家稿件 , 转载请注明出处 。

推荐阅读

- 测评|【横评】5年前的老机型测评 苹果华为三星小米魅族一加现在卡吗

- 真容|3000年前法老木乃伊CT下露真容:卷发微匏,长得像父亲

- 最新消息|年终奖计税优惠政策将延续 年前年后到手或差上万元

- 父亲|CT扫描木乃伊 3千年前法老现真容

- IT|牛津大学科学家:omicron造成的疾病跟一年前新冠病毒“不一样”

- China|中国移动回A上市遭弃购超7亿 超两年前邮储银行纪录

- 视点·观察|初代iPhone推出10年前 这家公司就推出了“iPhone”

- 天文|史上最强望远镜有望观测135亿年前宇宙

- 技术|万恶的资本家已经在十年前的电影里植入广告了?

- 恒星|人类最大太空望远镜今日发射,探索136亿年前的宇宙