耳机现在几乎成为了一种生活必需品 , 在很多情况下 , 人们都喜欢使用耳机为自己创造独立的听觉世界 。

例如在人多嘈杂的公众场所 , 许多人会戴上耳机来隔绝外界的喧嚣;在安静的自习室 , 人们常常通过戴耳机来避免打扰他人;音乐爱好者为了更好的音乐体验往往会选择戴着耳机欣赏音乐 , 甚至还是激昂的摇滚乐;还有更多人在日常活动中为了便利也会使用耳机 , 比如办公、锻炼、开车时听歌或接听电话 。

有些人不注意 , 为了隔绝外界的声音 , 将音量调得越来越大;还有些人不以为然 , 对耳机十分依赖 , 几乎一天的绝大多数时间都与耳机相伴 。

但你知道吗 , 耳机虽然能短暂地隔绝我们与外界的交流 , 让我们享受自己的小世界 , 但有可能正在悄悄蚕食着我们的听力 。

由世界卫生组织(WHO)公布的数据显示 , 全球约11亿青少年正面临着听力发生不可逆性的损失的风险 。 其中 , 过度利用耳机辅助手机、笔记本电脑、平板、随身听等个人音频设备的使用 , 如听音乐、看视频等都是威胁到我们听力的“头号杀手” 。 长时间高音量的戴耳机会严重损伤听力 , 甚至将造成不可逆转的感音神经性聋——“噪声性耳聋” 。

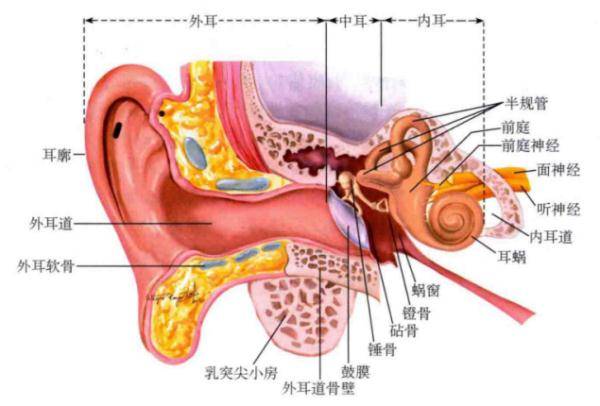

那么 , 戴耳机是如何损害我们的听力的呢?首先 , 要从耳朵的构造开始说起 。

耳朵包括外耳、中耳、内耳 。 外耳由外耳道和耳廓组成 , 发挥着收集声波的作用 。 中耳包括鼓室、咽鼓管、乳突窦和乳突小房四个组成部分 。 鼓室中有锤骨、砧骨、镫骨三个听小骨组成的听骨链 , 借由此发挥着中耳传导声波 , 增强信号 , 将空气振动转化为机械能的作用 。 内耳由弯弯曲曲的骨管道构成 , 又称迷路 , 分为骨迷路和膜迷路 。 膜迷路的蜗管上有螺旋器 , 又称Corti器 , 这便是听觉感受器 。

文章图片

图源:耳鼻咽喉头颈外科学

通常而言 , 外界的声波被我们的耳廓收集起来 , 随后经外耳道传至鼓膜 , 引起鼓膜振动 。 振动的鼓膜可以带动听骨链开始运动 , 将声波转化为机械能 , 并逐步放大 , 再经镫骨底传导至前庭窗 , 随后引起内外淋巴的流动 , 刺激螺旋器产生神经冲动 。 神经冲动经蜗神经传入中脑下丘、内侧膝状体 , 随后传至脑听觉中枢产生听觉 。

由此我们可以发现 , 从声波的产生到被我们听见 , 需要许多器官组织的参与 , 那么 , 佩戴耳机是如何对听力造成影响的呢?听觉感受器的受损是其中关键的一环 。

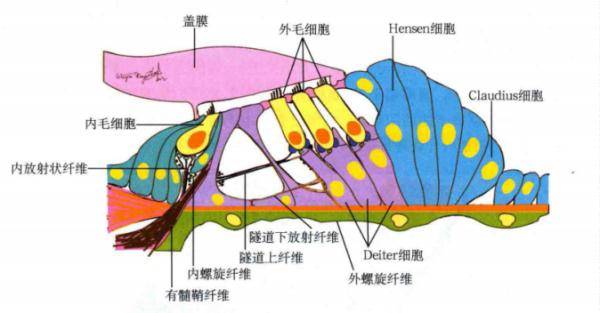

听觉感受器上有许多听毛细胞 , 耳蜗里面的淋巴液产生振动后的机械波会带动听毛细胞位移 , 随后打开细胞膜上离子通道 , 产生神经信号 , 由此将机械信号转化为电信号向大脑传递 。

文章图片

图源:耳鼻咽喉头颈外科学

听毛细胞是不可再生型细胞 , 对我们的听力形成至关重要 。 这些细胞在胚胎发育阶段形成 , 随后的生命活动过程中 , 损伤一个就会少一个 。 随着听毛细胞的消耗 , 我们的听力慢慢便会下降 。 在自然衰老的过程中 , 听毛细胞也会老化 , 从而功能减退 , 而过度使用耳机带来的强烈的噪音将会加速听毛细胞的消耗和损伤 , 让我们越来越耳背 。

此外 , 长时间佩戴入耳式耳机还会压迫耳部的软组织和血管神经 , 影响血液循环 , 造成相对封闭的内环境导致鼓膜和耳蜗的压力变化 。

为了我们能长久地听见丰富多彩的世界 , 我们该如何正确保护耳朵及听力呢?

在日常生活中 , 我们可以做到以下几点:

非必要情况时 , 优先选择电脑手机外放等方式 , 但一定要注意不能对周围的人造成干扰;

每次使用耳机时 , 音量不宜过大 , 应随时注意降低听力损伤的可能性;

使用耳机需做到劳逸结合 , 每次使用耳机的时间不能超过一个小时;

避免长期暴露于高强度噪音环境 , 如若因工作等原因需长期处于噪音环境中 , 应使用耳塞等听力保护装置;

如需使用耳机隔绝外界的喧嚣 , 尽量选择质量较好的降噪耳机 。 劣质耳机对于低频声音的呈现不够敏感 , 因此常常需要我们通过过度调高音量来补充耳机的缺陷;

优先选择使用头戴式的耳机 , 避免过度压迫耳朵以及耳道过度封闭带来的损伤;

如果已经出现听力下降的情况时 , 要及时就医确定目前的情况并妥善进行处理 , 必要时可能需要使用助听器或植入人工耳蜗等方法来弥补我们的听力损伤 。

审核专家:袁先道

首都医科大学北京安贞医院

耳鼻喉科副主任医师

【听觉|还在长时间戴耳机?当心“噪声性耳聋”】来源:数字北京科学中心

推荐阅读

- 最新消息|AMD谷歌微星相继退出展会,CES还在坚持办线下活动

- 最新消息|林瑞阳张庭公司涉嫌传销被查处 回应称目前公司还在正常运营

- 电子商务|传雪梨公司解散 公关回应:宸帆公司还在正常运转

- Disney|鲍勃·艾格:如果乔布斯还在世苹果和迪士尼可能会合并

- 最新消息|虎牙:被抬当事人所称胜诉为一审结果 目前还在二审阶段尚未生效

- 人物|薇娅逃税被罚头部主播全部上热搜 网友:罗永浩行业冥灯的传奇还在继续

- 中国|航天员选拔挑战重重,未来普通人经过长时间训练也能太空旅行?

- 硬件|Floadia开发可长时间保留超高精度模拟数据的存储技术

- 人物|贝佐斯遭网友炮轰:亚马逊仓库塌了还在庆祝火箭发射

- 广播|仅剩两天!还在等什么?