【情怀|“声”临其境 让机器“耳聪目明”(家国情怀 报效桑梓(12))】

文章图片

陈捷(左一)参加2008年度IEEE ICASSP国际会议 。

文章图片

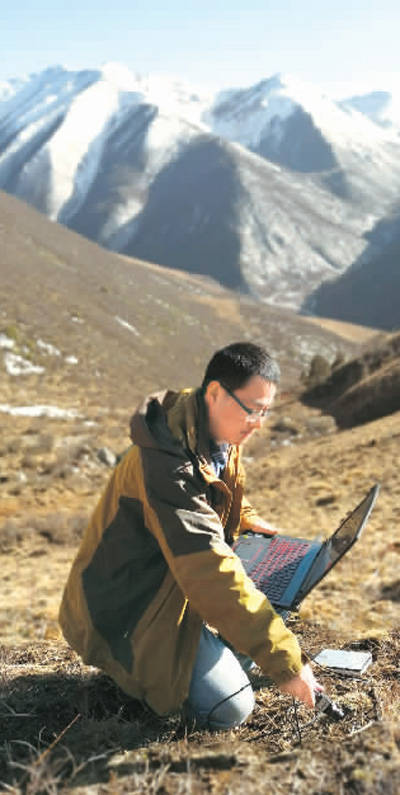

陈捷正在青海省海南藏族自治州兴海县河卡镇野外进行数据采集 。 (本文照片由受访者提供)

从法国特鲁瓦工程技术大学获得博士学位后 , 陈捷曾在法国、美国从事相关科研工作 。 2015年 , 他回到祖国 , 致力于探索临境通信基础理论与应用 , 研发技术先进的语音和图像感知与处理技术 。

如今 , 陈捷在西北工业大学智能声学与临境通信研究中心任教 , 从事实时性和分布式信息处理新理论新方法的研究 , 并以此推进智能声学与图像信号处理研究 。 他提出的数据模型被图像处理、声信号处理、生物信息处理等诸多领域的专家借鉴 。 “耳聪目明”的电子设备 , 正在一步步成为现实 。

屏幕两端交流更真切

如今 , 一系列便携式智能设备的普及与应用 , 前所未有地缩短了人与人之间的交往距离 。 相隔万里的亲友 , 随时随地打开视频对话框就能即时交流 。 如何让屏幕两端面对面的交流感更真切、拥有“身临其境”的体验 , 这正是陈捷“临境通信”研究的重点所在 。

“想要在临境通信中更好地实现‘面对面’交流的效果 , 需要同时做好视觉和听觉两方面的技术工作 , 即图像和声音处理 。 使大家在远程交互过程中能够感到视觉和听觉‘移步换景’的效果 。 ”陈捷说 , 只有当视觉听觉都让用户拥有了“身临其境”的体验 , 才是真正意义上的临境通信 。 与此同时 , 这也意味着人们的交流方式又一次被改变了——科幻电影中的场景将成为现实 , 不在同一地点的交谈对象仿佛出现在相同时空 , 对话场景如同面对面一般逼真 。

越来越多的应用场景涉及音频、图像信息的感知与远程交互 , 也对技术突破提出了更高要求 。 陈捷团队强调以基础的数学和物理模型为基础 , 将其更好地应用于语音和图像处理 。 “近年来 , 人工智能、大数据等技术蓬勃发展 , 机器自动学习能力在逐渐增强 。 但同时也需要注意 , 机器在寻找数据中的规律、处理数据时并非万能 , 变换场景后可能会出现问题 。 ”陈捷说 。 将物理模型与人工智能相结合来进行信息处理 , 是陈捷团队的技术创新之一 。

此外 , 当前各种信息感知设备逐渐增多 , 设备间交互与协作的重要性凸显 , 从原理上研究分布式协同信号处理与分析理论并研究相关的语音与图像处理是陈捷团队的另一技术创新 。 “这些技术应用与民众生活息息相关 , 比如智能家居、智能汽车中的多设备协同感知、智慧城市中的多传感感知等 , 我们目前正在探索更多的应用场景 。 ”陈捷说 。

更好地服务于生产生活

除了开发先进的智能语音信号处理技术 , 陈捷还致力于推动高光谱图像处理技术的研发 , 让电子设备变得更加“耳聪目明” , 更好地服务于生产生活 。

“第一步 , 我们要让机器更智能、具备更强能力 , 在嘈杂的环境中也能听清楚 , 在混乱的图片中也能准确分辨出目标 , 也就是说 , 要让机器能够像人一样‘看得清’‘听得清’ 。 第二步 , 我们要让机器听到人所听不到的、看到人所看不到的 。 人眼、人耳虽然具有很强大的能力 , 但是还有很多生物视、听能力远超人类 , 让机器拥有超越人类视觉、听觉感知的能力 , 具有突破性的意义 。 ”陈捷对采访人员说 。

以此类推 , 陈捷举了另一个例子:两盆极度相像的植物放在一起 , 一真一假 , 已经无法通过人的眼睛来判断出两者间的材质差别 。 这时 , 机器可以通过光学手段做出判断 , 辨别真假 。 这便是陈捷所说的“看到人所看不到的” 。

目前 , 陈捷团队已成功研发出一种手持式多光谱目标识别仪 , 用于识别人眼难以察觉的细节 , 该仪器适用于工业设备异常检测、分辨农作物与珍稀药材等场景 。

培养学生国际化视野

在进行前沿技术研究的同时 , 陈捷还肩负着培养青年科研人才的重任 。 国外多年的留学经历 , 让陈捷深刻意识到科研工作中跨文化交流的重要性 。

“在国外读书时 , 我们有许多机会与不同国家的学生、学者交流 , 取长补短 , 项目组中有来自多个国家的同事 , 对我来说这是很难忘的合作经历 。 不同的文化背景 , 会培养出或许完全不同的思维角度和思维模式 。 ”在陈捷看来 , 这样的交往历程让他受益良多 , 对于科学研究而言 , “没有哪种方法会永远正确” , 从不同角度出发、全方位思考才能更完整地看待某一类问题 。 多一种处理办法、多一个看待问题的角度 , 有时会碰撞出让人惊喜的火花 。

回国执教后 , 陈捷很注重为课题组的学生争取国际教育资源 。 当学生有留学意向 , 但在学校和导师的选择上犹豫不定时 , 他也会适时给出自己的建议 , 帮助学生具体分析 , 权衡利弊 。

“出国学习 , 进入理想院校、成为著名学者的弟子、来到自己更感兴趣的课题组固然重要 , 但留学的意义远不止于此 。 学会用更开放、更平和的心态来对待科研工作 , 多学习一种做科研的思维方式 , 这些都是留学的收获 , 也是学生成长的一部分 。 ”陈捷说 。

不仅鼓励学生“走出去” , 在过去几年中 , 陈捷与同事也积极争取在国内举办多类国际学术交流活动 , 希望能为更多本土师生搭建国际化的科研对话平台 。 就在不久前 , 2022年第32届IEEE机器学习及信号处理国际会议(IEEE MSLP)举办权由西北工业大学获得 。 陈捷说 , 他希望能通过不同科研思维的交流、碰撞 , 让学生懂得融会贯通 , 从而既意识到优势 , 也能客观看待自己的不足 。 (采访人员 孙亚慧)

《 人民日报海外版 》( 2021年08月11日 第 10 版)

责编:庄鹏泽

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”