《魔兽世界:暗影国度》(《魔兽世界》9.0)于2020年11月正式实装 。 与以往版本扎根现实世界不同 , 该版本中“暗影界”的设定 , 向玩家提供了一种可能 , 让玩家能够一探彼岸世界的究竟 。 某种程度上说 , 这也为我们提供了对那不可描述的死亡的一种体验 , 这种体验丰富了我们“生”的世界 。 但所有这些 , 还要从一个外人看似反常 , 但对于玩家而言再正常不过的现象说起 。

文章图片

《魔兽世界:暗影国度》

“死”:游戏玩家的口头禅

我们在生活中很少谈论死亡 , 特别是平时交谈的时候 。 聊得好好的 , 一个人突然谈到“死” , 便会让参与谈话的人倍感不适 。 这既是出于对于死亡“禁忌”的传统 , 也源于死亡本身的“不可知” 。 然而 , 如果你去网吧或者玩电子游戏 , 就会发现“死”是人们经常使用甚至会“脱口而出”的字眼 。 当我们的游戏角色在野外反复被高等级的怪杀掉 , 我们会大吼“怎么又死了”;当我们和游戏中的队友开荒高难度的boss时 , “死亡”甚至有了自己的专有名词——“团灭” 。 我们说 , “死亡”是电子游戏中的一个十分独特的设置 , 大多数电子游戏都是有死亡的设定的 , 它既是游戏的终结 , 亦是游戏的开始 。 俄罗斯方块中的“死亡”以方块布满全图无法消除为准;超级玛丽中的死亡发生在给与的生命次数消耗殆尽之时;拳皇中的死亡则伴随着游戏结束时候的“K.O.”而发生 。 因而 , 当玩家在玩游戏时触发了游戏中死亡的条件时 , 我们都可以说这个角色“已经死了” 。 这个时候我们会发现 , “死”对于电子游戏的玩家而言似乎成了一种司空见惯的事情 。

游戏中的死亡从何而来?这似乎是一个“伪命题” 。 如果从死亡本身的角度来看 , 游戏中的死亡显然是从现实中来的——现实中的人终有一死 。 但如果这样说 , 就无疑缩小了死亡的范围 , 因为死亡不仅仅存在于现实中 , 它还有不为人知或者不可能为人知的一面 。 而在游戏角色死亡之后的那个世界 , 则体现出了死亡的另一个面向 。 笔者认为 , “死亡”这个话题 , 实际上是电子游戏和现实既相同又不同的地方 。

现实与游戏中的死亡

2020年11月 , 《魔兽世界:暗影国度》正式上线 , “彼岸的世界有什么?”是这部资料片的核心命题 。 不同于以往的版本 , 该版本最大的特点在于“暗影界”的设定 , 该设定体现了对于彼岸世界的深刻挖掘 。 在过去版本 , 角色在死亡之后会变成灵魂状态 , 他周围的一切都会变成灰白色 , 他在游戏中除了做一些简单的操作之外 , 无法进行任何有意义的活动 。 他需要重新回到自己“挂掉”的地方 , 让自己的灵魂回归肉身 , 这样才能正常地在现实世界活动 。 我们知道 , 在西方 , “灵魂”这一观念是根深蒂固的 , 人们普遍相信有一种不同于物质的灵魂存在 。 在《斐多篇》里 , 即将从容赴死的苏格拉底谈到当时古希腊流行的生死观时就说:“我们认为死就是灵魂和肉体的分离;处于死的状态就是肉体离开了灵魂而独自存在 , 灵魂离开了肉体而独自存在 。 ”其实在荷马、品达的诗歌中 , 我们早就可以发现这种灵肉分离的观念 。 这种观念认为:尽管和物质相联系的肉身消灭了 , 但非物质的灵魂仍然会继续存活 。 《魔兽》中玩家扮演的角色死后的灵魂设定本质上就是这种观念的体现 。

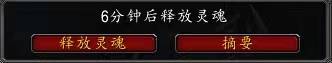

文章图片

文章图片

玩家在游戏中死亡后的画面

但《魔兽世界:暗影国度》对于死亡的设定则更加独特:它本身就是一个死亡国度 。 肉身在死去之后 , 其灵魂会接受评判 , 不同禀赋的灵魂会被送往不同的世界(地图) , 这里有末日审判的意味 。 人们在死后首先会来到永恒之城奥利波斯 , 在这里接受仲裁者的审判 , 之后会被送往和自己“禀赋”相吻合的地方 。 比如 , 生前乐于奉献的人 , 死后就会被送往晋升堡垒 , 成为格里恩并接受勇气试炼;生前热爱、亲近自然的人 , 死后会被送往炽蓝仙野 , 他们会成为法夜守护这片土地;而生前争强好斗、崇尚力量的人 , 死后便会经仲裁官判决 , 被送往玛卓克萨斯……此外 , 在过去不同时空死去的肉身的灵魂 , 大部分都会在暗影界找到 。 我们可以在这里见到萨尔已故的母亲德拉卡 , 被阿尔萨斯用霜之哀伤刺杀的导师乌瑟尔等玩家熟知的角色 。 因而 , 对于这个版本来说 , 玩家体验游戏的过程 , 本身就是和死去之人的互动 。 延伸说去 , 这种独特的设定 , 其实寄托了我们对“身后世界”的美好想象:现实中与我们阴阳两隔的亲朋好友 , 因时代差异而无法结识的英雄豪杰 , 一切时间和地域的差异都在此被拉平 , 无论是再续前缘 , 还是弥补遗憾 , 在这个世界中都是可能的 。 因而 , 这种设定不仅极大地消除了我们对死亡的恐惧 , 甚至还能带来宽慰 。

你也许会问:既然暗影界是一个亡者国度 , 玩家扮演的角色如果在这里死亡怎么办呢?首先 , 虽然设定是死亡的国度 , 但玩家的游戏体验和之前没有什么不同 , 这个“死亡国度”的观念只是背景(外)和观念(内)上的 。 也就是说 , 如果玩家在完成任务或者打副本的时候死亡 , 他们会像之前一样 , 变成灵魂去寻找自己的肉身 , 除了“噬渊”这个地图的死亡设置是个例外 。 噬渊是生前最为穷凶极恶、十恶不赦之人死后被发配之地 。 在这里 , 玩家不能像在其他地图那样跨上坐骑 , 也要时刻注意“典狱长之眼”对噬渊中玩家的搜查和处罚(噬渊中的部分设定在9.1版本中已经发生了一些变化) 。 在噬渊死去的玩家会失去大量“冥殇”(一种重要的游戏道具) , 他必须找到自己的尸体才能重新拿回已失去的冥殇 。 可以看出 , 这种对于彼岸世界的刻画十分接近艺术的表达 , 它部分源于现实 , 部分源于想象 。

我们知道 , “艺术”是对游戏的诸多定位中的一种 , 现在的游戏批评中 , 艺术可以作为游戏的一个向度而存在 。 进一步来说 , 作为艺术的游戏既能模仿生活(现实维度) , 也能反映死亡(超越维度) 。 死亡在我们日常生活中是一个绝对的、真实存在的现象 , 没有人能逃脱死亡的命运 , 可是进入到艺术领域当中的死亡就带有了虚构性和非实在性的特点 , 死亡和生命二者之间的鸿沟也并非无法逾越 。 换言之 , 艺术中的死亡要比现实中的死亡更加复杂而多样 。 如果说在现实中 , 生与死是作为势不两立的状态而存在 , 那么在艺术中 , “生与死”甚至能够和谐共生 。 我们时常能够在许多文艺作品里发现生者和逝者的相遇 。 在《神曲》中 , 但丁可以遍访死者所在的世界——天堂、炼狱和地狱;画圣吴道子根据自己想象就能够画出存在于玄宗梦境之中且已经死去的钟馗;哥特小说中的吸血鬼、明清小说中的神鬼志怪 , 都在一定程度上出自对死亡的想象;而在里尔克、霍夫曼斯塔尔的诗歌中 , 死亡甚至被赋予了一种“诗意” 。

相应地 , 对于作为艺术的电子游戏而言 , 这种“生与死”的二元对立也并不是非此即彼的 。 一方面 , 游戏对现实的反映是有迹可循的 , 游戏应该可以发挥自己艺术的功能 , 去模仿现实 。 当然 , 也和所有艺术一样——“这不是一只烟斗” , 游戏艺术中的影像来源于现实 , 但毕竟不是现实 , 其中有设计者、体验者对于游戏影像的想象 。 但另一方面 , 游戏中的死亡则代表着另外一个维度 , 因为对于绝对的死亡而言 , 似乎任何与之相关的表达都只是相对的想象而已 。 不同的游戏对于死亡的表达方式不同:有些游戏角色死掉之后可以重生且有若干条生命 , 可以让玩家“再来几次” , 而当这些生命耗尽之后 , 屏幕便会显示“game over” 。 有些游戏则在玩家死掉之后让玩家进入另外一个世界 , 呈现另外一种状态 , 玩家需要做出努力才能回复到之前的状态 , 否则就会停留在死亡领域之中 。 这就出现了关于死亡的双重想象:首先是人们对死亡本身的处理就是有想象成分的 , 我们可以通过赋予角色以生命次数来让他们重新来过 。 而对于死亡世界的刻画则更加加深了这样的想象——因为没有人知道身后事究竟如何 , 人们只能在现实的基础上 , 对进行艺术性、想象性的加工 , 在这一方面 , 电子游戏的艺术性充分体现了出来 。

面对死亡 , 电子游戏能做些什么?

人人都要面对死亡 , 甚至可以说 , “死”是人生的终极目的 。 死亡是不可重复、不可知、不可经验的 , 这决定了它只能想象 , 即便经历也没有机会说出感受 。 类似于佩妮·萨托利那样对濒死体验(一种濒死时的无意识体验)的研究 , 的确可以帮助人们认识死亡 , 但那只是最大程度上接近死亡这个限度 , 却也无法完全逾越死亡 。 正是死亡的这种特性 , 决定了它的终极意义以及人们对它的畏惧 。 对于电子游戏而言同样如此:“死”作为一种始终伴随着玩家的存在 , 无时无刻不在影响着玩家的行为 。 很多情况下 , 我们历尽艰辛去打怪、升级 , 只不过是为了或者尽可能避免死亡(实际上绝大多数情况下是无法避免的) , 或者让死亡来得晚一点 , 或者让死亡次数消耗得慢一点 。 这种“求生欲”似乎是与生俱来的 , 这方面看 , 游戏中的死亡对于玩家的威慑力从本质上同现实中我们要面对的死亡没什么不同 。 但最重要的差别在于 , 现实世界不可知的死亡却能够通过游戏去经验 , 或者说去感知 。 之前小岛秀夫制作的《死亡搁浅》中的“傀儡BT”设定能够让我们感受到生与死之间的界限 。 而《魔兽世界》的这个版本也给了我们一次从某个意义上面去“经验”死亡的机会 , 因为我们主要活动的区域 , 就是“暗影界”这个亡者存在的国度 。 尽管包括笔者在内 , 很多评论者和玩家都觉得暴雪是在“填坑” , 因为之前的一些剧情 , 如天灾军团的科技、恐惧魔王的由来等在过去无法自圆其说的问题 , 都可以在“暗影国度”中找到答案 。 也许开发商认为 , 现实无法解决的东西 , 如果放在形而上的层面反倒能说通了 。 但我认为这只是从叙事的角度来看 。 问题的关键在于 , 《魔兽世界:暗影国度》提供了一个难得的机会 , 让玩家去经历死亡 , 体验亡者逝去之后的生活 。 也就是说 , 当我们踏上暗影界这片土地的时候 , 我们实际上正在经历的就是“身后”的世界了 。 相应地 , 关于死亡的思考也会潜移默化地进入到我们的观念之中 , 换句话说 , 暗影界的设定恰恰给了我们一种“死后”的答案——死亡之后看到的景象可以是这样的 。

文章图片

然而 , 这伴随着一个游戏的终极悖论:游戏结束时的死亡算什么呢?是一种彻底的虚无还是重生的开始呢?对于通关的渴望是一种生命的信仰 , 而通关之后的索然无味也许代表着永恒的死亡 。 游戏总会有尽头 , 如同人的生命 。 且不说许多单机游戏是有最终结局的 , 即便是MMORPG游戏也有相对“毕业”的时候 。 然而 , 我们还是不断地朝那终将到来的时刻奔去 。 我们一遍又一遍地打怪、刷副本 , 只是为了刷出一件心仪的装备 , 但有些装备我们刷了许久却不会出(也可能一直都不会出) , 这好像加缪笔下的西西弗斯;我们完全沉浸在电子游戏的世界 , 暂时抛开了周遭的所有关切 , 又好像萨特笔下的洛根丁 。 可当那一天到来的时候 , 当你的“本质”基本被确定的时候 , 我们很多人也绝不会后悔 , 因为我们玩过、努力过、存在过 , 这种存在让我们明白:我们并不是简单的玩家(player) , 而是游戏的创造者(maker) , 是意义的生产者(producer) 。 这不只是游戏的意义 , 也可以是人生的意义 。 这个过程 , 可以如卡夫卡所言 , 将“生命的终结”当做其意义 , 可以如海德格尔所说 , 是一种“不可能的可能性”得以实现的过程 , 甚至可以像埃默里那样 , 认为在面对死亡的时候能感受到“此前无法达到的亲密” 。 但无论如何 , 我们只有在面对死亡这个绝对的真相时做出自己的抉择 , 才能真正延展自己人生的意义 。

当下 , 人们的生活水平在不断改善 , 但人们的精神压力却不减反增 。 过去优哉游哉的工作和生活状态被现在的忙碌和奔波所替代 , 并有愈演愈烈的趋势;过去偏重于集体生活的观念也被更多地融入进了个体性因素 , 相应地 , 个人的生命价值也逐渐被重视了起来 。 而其中的一个表现 , 就是越来越多的人们似乎变得不那么禁忌谈及死亡 , 甚至对于死亡的诸多问题开始了较为全面的研究和探讨 。 在西方 , 从古希腊的先哲柏拉图、亚里士多德 , 到中世纪的奥古斯丁、阿奎那 , 再到现代的海德格尔、福柯、德勒兹 , 都对生与死的关系 , 以及死亡究竟是什么等问题进行过深入的探讨;而在中国 , 早在春秋战国时期 , 老子、孔子、庄子等人也已就死亡问题进行过论述 。 他们对死亡这一问题的看法极大地拓宽了我们对于死亡的认识 。 其实 , “不知生 , 焉知死”也好 , “不知死 , 焉知生”也罢 , 这种讨论永远无法结束 , 可对生死议题的关注并非完全没有意义 。 尤其是在当今这个信息化时代 , 人们遇到了许多先辈们从未遇到过的新命题 , 人们对于死亡的认知也由于科技的发展而进一步深化 。

【灵魂|游戏论·文化的逻辑|《魔兽世界:暗影国度》中的生死体验】从电子游戏的角度来进行关于生死的讨论 , 一定程度上超越了传统的、二元对立的生死观 , 我们也能以此为契机 , 将这种讨论移植到现实中 。 一般人对于生的了解要远多于死 , 这种不平衡显然加深了人们对于死的恐惧 。 而游戏中死亡的体验也许能够弥补这种不平衡——尽管这种弥补在一定程度上是想象的、虚构的 。 这样 , 我们对生与死的理解就在现实之中达到了和解 , 如同“在悲壮地抵抗过后 , 人类最终只得与死亡握手言和” 。 诚然 , 对于死亡的认知当然可以不通过游戏来获得 , 但既然我们已经成为了玩家 , 那么这种对于生命终极问题的思考便不应该在游戏体验中缺席 。 在游戏中 , 生命的次数终将耗尽 , 游戏也会有通关的那一天 , 但这并不妨碍我们在这之前认真经营、用心感悟游戏带给我们的美好;同样 , 对于生命本身 , “在我们即将离开这个世界时 , 我们唯一可以期待的事就是好好地度过了这一辈子” 。 如此说来 , 关于死亡问题的思考 , 是否可以成为电子游戏对于玩家的终极启示?

推荐阅读

- 任天堂|爆料称任天堂Switch在2022年有大量优质独占游戏

- 人才|再见,2021年的游戏行业

- 玩家|Epic:小黑盒 App 绑定 Epic 账号,可以直接领取限免游戏

- 玩家|GRIME:在这个游戏里你甚至可以用头来弹反敌人

- Among|吉田修平分享2021最爱独立游戏《暗影火炬城》上榜

- 员工|一周热点神评论:冒充老干妈员工诈骗腾讯案一审宣判,最高有期徒刑12年

- 幻想三国志5|《幻想三国志5》新DLC及系列游戏将于1月登陆Steam

- ign|年末盘点:聊聊IGN的三部满分游戏

- 游戏产业|2021,中国游戏产业大逃杀元年

- 宫本茂|《旷野之息》获日本玩家最爱游戏! 宫本茂发文感谢