如果按这个分类来看,常识和经验都是因人而异且不确定性强,人们也不太会去验证对错;宗教和神话过于精神层面,与实践无法结合;而科学是系统化、公式化的知识,在达成共识这件事上,科学就是最好的依据。

三、运营是科学,不是迷信没错,运营也是科学。这么去下结论,不是为了达成共识,而是日常运营的决策逻辑,本来就是源于科学,只是我们平时在工作中更多的以为是经验,是思考的还不够,这个下面会有详细论述。

1. 在讲运营是科学之前,要先「破除迷信」行业内有一种挺有代表性的观点,认为运营在公司好不好做,主要看老板信不信。如果老板信,那么运营就可以如鱼得水;如果老板不信,就麻烦了。这种观点肯定是错误的,而且真的不应该出现在运营从业者群体中。因为这个观点认为,运营是凭空捏造的、毫无关联的逻辑,完全依赖外部环境,无限弱化了运营的价值。

2. 说完迷信,说说什么是科学科学是系统化、公式化的知识,是对现象的解释。主要包括自然科学(如物理化生物)和社会科学(如经济学心理学社会学)。有个简单的理解方法,就是大学里设置的那些学科专业,基本上就是科学的枝叶。这么说可能不合理,只是帮助理解。

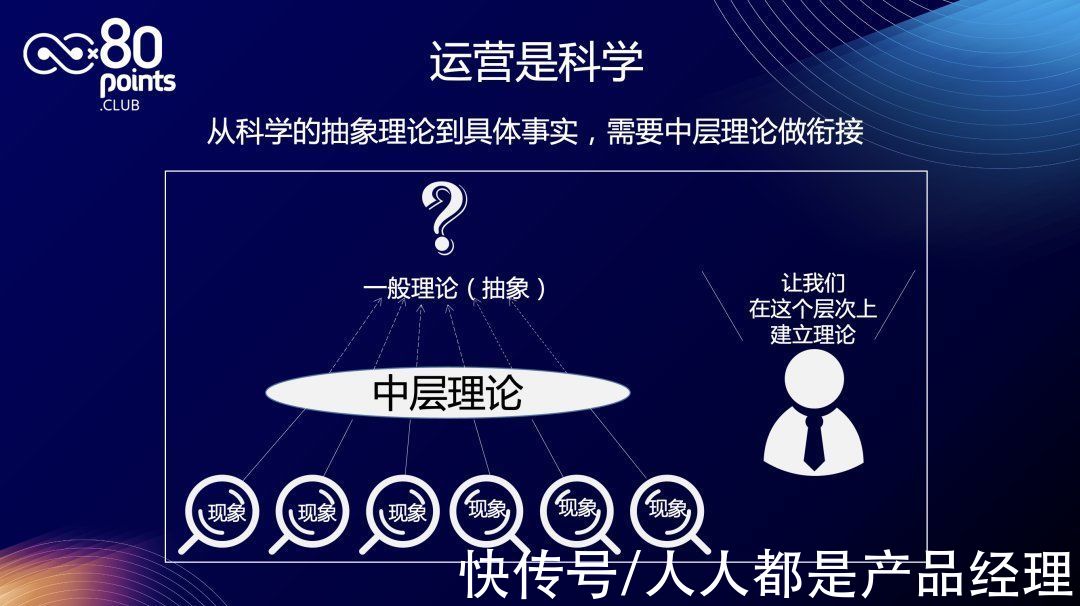

3. 落地实践时需要「中层理论」抽象的科学理论很难应用在实际工作中,所以需要中层理论,介于宏观和微观之间,去更好的利用科学去解决问题。见下图示意:

文章插图

究竟什么样的理论是运营所需要的「中层理论」呢,下面举例来说。

「观察学习」是心理学里的概念,意思是在观察一个榜样之后,会想:如果我也像他那样做,我会得到同样的奖励,或者避免同样的惩罚。

这就是一个非常典型的中层理论,基本上每一位运营都会涉及到这个概念。因为运营是没办法直接影响用户的,而是通过改变用户对产品、对这个事的理解,来产生行动,从而达到想要的目标。

在影响用户这点上,产品和研发就可以做的更直接一些。产品经理通过设计人机交互的产品或者策略,来直接影响用户的操作使用;研发通过让用户运行他们写的代码,来呈现自身的价值。他们都可以直接「摸」到用户,但运营不行。

插一句,可能有人说,运营作为最贴近用户的角色,当然能摸到用户了。没错,但运营只能摸到个体用户,量极小,影响效率低,仍然没办法与产品、研发去比。这点在这不展开了,下文有详细讲述。

接上文,所以运营对用户的影响,是认知的影响。具体方式是通过参与用户的「观察学习」,去改变他们的认知,最终改变行动。

从理论上说,「观察学习」的步骤分为:注意、记忆、再现、动机。

注意:观察者注意到行为和后果。

- 感觉:感受器,视觉、听觉、嗅觉等;

- 知觉组织:你的大脑整合来自感官的证据以及对世界的已有知识,形成对外部刺激的内部表征;

- 辨认与识别:赋予知觉和意义。比如,知觉的上个阶段是「这个物体看起来像什么」,在这个阶段就是辨认问题「这个物体是什么」、识别问题「这个物体的功能是什么」。

- 编码:要求对外部时间的信息形成心理表征。比如,收到最好的生日礼物是什么,描述的方式是画张图、讲个故事等等

- 存储:如果信息得到适当的编码,将会存储一阵子;

- 提取:线索更容易被提取,比如背景、人物关系、故事、画面、符号。

推荐阅读

- 王饱饱|新消费时代,品牌增长的底层逻辑究竟是什么?

- 视频|视频号就是微信的未来

- 网易云音乐|年度账单:背后的6条底层思考

- 消费品牌|投完100个抖音全案之后,我总结了消费品牌增长的六个底层逻辑

- 聊天框|微信重磅升级!新功能也太好用了

- 商用密码|《安全419编辑推荐2021年优秀网络安全厂商》商用密码应用篇

- 沉浸式|腾讯吴运声:“元宇宙”没有外界想得这么热,将聚焦底层技术

- 亚马逊店铺|两年涌入千亿资金,亚马逊店铺收购或只是一场资本游戏|36氪新风向

- 机床|每年投入超亿元,坚守9年研发底层技术,如今这家公司将家居元宇宙变为现实

- 纵向|"专精特新"企业想成功,底层逻辑是什么?